Abstract

This work aims to make visible the socio-cultural contributions of the concept of amefricanity in the construction of Brazilian society (Gonzalez 2020). One of the mechanisms used to make it invisible is the ideology of whitening, which can be seen in different contexts, including cinema. Since the arrival of cinema in Brazil at the end of the 19th century (1896), the presence of black people in directing and producing films has been uneven, especially black women. This has had a significant impact on aspects such as social representation and the conception of national identity. Therefore, through qualitative bibliographical research and analysis of the narratives of the films Um dia com Jerusa (2020) by filmmaker Viviane Ferreira, Travessia (2017) by Safira Moreira and Kbela (2015) by Yasmin Thayná, we have established reflections on the potential of afrocentric cinema with a focus on the production of black women as a form of political and social organization, resistance and decolonization of thought. In conclusion, we hope that by linking the works to the idea of amefricanizing Black Cinema in the Feminine, we will make explicit the aesthetic, educational and subversive formative potential that can contribute to a feminist and anti-racist pedagogy.

Keywords: Black brazilian cinema, Black women directors, Aesthetic education, Amefricanity, Anti-racism.

Introdução

O cinema é um dos principais meios de comunicação do mundo e consegue alcançar sujeitos de diferentes nacionalidades, etnias e crenças. No entanto, ele é orientado por uma lógica hegemônica que reproduz hierarquias pautadas no machismo, racismo e outras formas de preconceito e discriminação. As narrativas cinematográficas foram (e ainda são) utilizadas para reforçar valores e ideologias coloniais e excludentes, apresentando-se como uma forma eficaz de exercer poder sobre imaginários coletivos e a própria sociedade.

Ao longo do tempo, grupos sociais viram-se insatisfeitos com as representações nas telas e passaram a reivindicar espaços de decisão, o que fez com que o cinema também se tornasse um campo de disputa. Com isso, cineastas ergueram-se para contestar essa estrutura e fizeram surgir novas perspectivas de pensar, sentir e fazer cinema. Um exemplo disso é o levante de mulheres negras na direção de filmes, que remodelam o cenário audiovisual brasileiro e produzem dissidências no discurso hegemônico.

Diante disso, este trabalho tem por objetivo visibilizar as contribuições socioculturais do conceito de amefricanidade na construção da sociedade brasileira (Gonzalez 2020) e traçar possíveis aproximações com o cinema e o campo da educação. Na próxima seção, este artigo delimita o percurso metodológico adotado. Posteriormente, discorre sobre o contexto sociocultural brasileiro e o conceito de amefricanidade como categoria política. Em seguida, estabelece diálogos sobre amefricanizar o Cinema Negro no Feminino e finaliza com os resultados da investigação, situando o acionamento de questões relacionadas à interseção entre o cinema das/com mulheres negras e a educação.

Percurso metodológico

Este estudo, recorte de uma pesquisa de Mestrado em andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília (UnB), apropria-se das interlocuções teórico-metodológicas da cartografia enquanto ética e política de sentido, costurando outros modos de fazer definidos pelos planos de intensidade e sensibilidade que lhes conferem sentido (Rolnik 1989).

Neste percurso, recorreu-se a uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, fundamentada em teorias já publicadas com o objetivo de melhor compreender o fenômeno em questão (Sousa, Oliveira e Alves 2021). O embasamento teórico escolhido é referente às contribuições do conceito de amefricanidade, cunhado pela ativista e intelectual Lélia Gonzalez, e às discussões em torno da diáspora africana, do colonialismo e do cinema. Para o desenvolvimento das reflexões presentes neste trabalho, foram estabelecidos diálogos entre as teorias estudadas, a análise das narrativas dos filmes Um dia com Jerusa (2020) de Viviane Ferreira, Travessia (2017) de Safira Moreira e Kbela (2015) de Yasmin Thayná e o campo da educação.

O contexto sociocultural brasileiro e a categoria política da amefricanidade

O Brasil, assim como tantos outros ao redor do planeta, é um país cuja história é marcada por séculos de violência colonial. O imperialismo, genocídio indígena e o tráfico de pessoas africanas foram mecanismos utilizados para a dominação do território brasileiro, e seus efeitos podem ser verificados até os dias atuais.

O eurocentrismo atualizou os modos de exploração ao recorrer a um tipo de distribuição de valor destinado a sujeitos e produtos fundamentado em hierarquias, como europeu-não europeu, civilizado-primitivo, racional-irracional, culminando em uma retórica colonial que submeteu populações colonizadas a uma perversa alienação histórica (Segato 2021). Essa configuração eurocentrada viabilizou e legitimou a degradação de diversos povos, alcançando um nível global que resultou na expropriação de territórios, destruição de culturas, escravização de africanos e indígenas e na ascensão do racismo (Shohat e Stam 2006).

No contexto brasileiro, o racismo foi instituído e perpetuado pela invasão colonial que, além da subtração de recursos naturais e minerais, escravizou mulheres e homens africanos, negando-lhes suas memórias, ancestralidades e humanidade. Esses meios de violência e opressão afetaram significativamente as estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas, colocando pessoas negras em posições marginalizadas e subalternas. Isso porque o discurso ideológico em torno do colonialismo tentou quebrar e substituir suas histórias e identidades, impondo-lhes outras formas de vida estabelecidas pelo colonizador (Santos 2015).

O deslocamento de africanos decorrente dos tráficos internacionais implicou em movimentos afro-diaspóricos e reconfigurou aspectos socioculturais em várias regiões ao redor do mundo. Diante da perda de seus territórios, origens e costumes, foram forçados a condições de vida sub-humanas em outras localidades, sendo obrigados a lutar pela sobrevivência mediados por outros dispositivos simbólicos, dado que

[...] a resistência ao processo de expoliação ao qual se viram expostos não dependia, numa primeira instância, de condições materiais, econômicas ou políticas, mas unicamente da preservação de sua integridade física e moral, individual e coletiva, através da lembrança dos valores ancestrais, da memória coletiva. Em todos os sentidos, para eles a África deixava de ser uma experiência palpável para ser referência identitária, a matriz de onde proveio sua secular resistência sociocultural. [...] a condição diaspórica produziu culturas híbridas, com fronteiras mal definidas, repletas de interstícios e de possibilidades de reconfiguração cultural ou recomposição social (Macedo 2015, p. 25).

Dessa forma, mesmo enfrentando inúmeras violências, os africanos escravizados partilhavam saberes e memórias das diversas comunidades às quais eram pertencentes, subvertendo as racionalidades dominantes coloniais através das frestas no discurso dominante e produzindo novas dinâmicas socioculturais. Essas transformações ocorreram por meio da linguagem, alimentação, religião, valores, costumes, entre outros, e remodelaram o cenário brasileiro através de uma conexão além-mar ancestral.

Nessa conjuntura, as mulheres negras foram um pilar significativo na resistência e reconstrução da cultura nacional. Apesar da predominância de homens escravizados, principalmente nos trabalhos braçais, as mulheres também foram vítimas desse sistema, sendo encontradas nas categorias de trabalhadoras do eito e de mucama. Gonzalez (2020) explica que, enquanto mucamas, eram encarregadas de todos os serviços da casa-grande – lavar, passar, cozinhar, costurar e amamentar as crianças das “sinhazinhas” – atuação que deu origem à mãe preta, mulher negra escravizada responsável por cuidar e educar os filhos de seus senhores, africanizando a cultura brasileira através da contação de histórias que traziam valores e crenças das culturas africanas das quais eram representantes, o que correspondeu à chamada “resistência passiva” (Gonzalez 2020). Vale ressaltar que o objetivo não é romantizar a violência da escravidão à qual a mãe preta foi submetida, mas destacar sua influência e subversão na construção histórico-cultural nacional.

Essas experiências diaspóricas promoveram diferentes camadas de africanização no continente americano e, no caso específico do Brasil, atualizaram práticas tradicionais e ancestrais fundidas à cultura brasileira, tornando-a eminentemente negra (Macedo 2015; Gonzalez 2020). Contudo, tais contribuições são invisibilizadas pelo racismo, especialmente na sua versão nomeada por Gonzalez (2020) como racismo por denegação, que engloba os mitos da miscigenação e da democracia racial – cunhados e defendidos por Gilberto Freyre –, os quais projetaram para o mundo a falsa ideia de harmonia racial, quando, na prática, não passavam de modos sofisticados de minimizar os abusos sofridos pelas mulheres negras e de normalizar as desigualdades sociais baseadas na raça.

Em vista disso, Gonzalez (2020) aponta que a chamada América Latina é mais africana do que qualquer outra coisa e, portanto, para a autora, a amefricanidade enquanto categoria político-cultural ultrapassa as barreiras territoriais e reflete em processos de adaptação, resistência, reinterpretação e criação de uma identidade étnica afrocentrada que marca a presença negra no continente. Esse legado histórico resistiu à escravização, exploração e extermínio através de estratégias alternativas de sobrevivência e autoafirmação, transformando a cultura brasileira a partir de heranças africanas.

De acordo com essa perspectiva, Segato (2021) afirma que a América como realidade material e categoria não é periférica, mas central na reconfiguração do mundo, pois, mesmo com as censuras da colonialidade impostas a sangue, ela se reoriginalizou. Assim, o reconhecimento e valorização de tal influência possibilita outras leituras de mundo que subvertem as visões eurocêntricas e coloniais, revelando potencialidades para (re)pensarmos a construção sociocultural brasileira sob novas perspectivas que podem ser discutidas em diferentes espaços, como no cinematográfico e na educação.

Acionando (in)visibilidades na frente e atrás das câmeras

A sociedade brasileira é pautada por racionalidades patriarcais e racistas que hierarquizam e segregam grupos sociais, desdobrando-se em diversos contextos, inclusive no cinema. As consequências da invasão colonial podem ser observadas em diversos setores da sociedade e impactam significativamente os imaginários e a concepção da identidade nacional. Ao recorrer à história cinematográfica, constata-se que ela se desenvolve a partir de um olhar masculino, heterossexual e branco, invisibilizando outros sujeitos que não fazem parte desse padrão.

Desde a chegada do cinema ao Brasil, no final do século XIX (1896), a presença de pessoas negras na direção e produção de filmes é desigual, sobretudo de mulheres negras. Nas primeiras narrativas fílmicas produzidas em território nacional, os corpos negros eram invisibilizados ou apareciam somente nas bordas e nos fundos dos enquadramentos, seguindo a política de embranquecimento instaurada no país (Conceição 2020; Jeferson De 2005), enquanto a participação no lugar de criação era inexistente.

Com os movimentos cinematográficos que surgiram ao longo do tempo, a população negra passou a ser incluída nos filmes, porém, sob um viés negativo e estereotipado, geralmente em papéis secundários ou subalternos associados a contextos domésticos, de violência e pobreza, retratados pelo olhar de uma elite branca e masculina. Essa sub-representação contribuiu para enraizar na cultura brasileira diversos estereótipos como do homem negro de bondade servil; do crioulo doido, caricato e ingênuo; do negro sexualizado, malandro ou bandido e, no caso das mulheres, da mulata hipersexualizada e da empregada doméstica (Jeferson De 2005; Conceição 2020; Carvalho 2013).

De acordo com Hall (2016), os estereótipos tendem a ser produzidos onde existem desigualdades de poder, determinando o que é ou não aceitável a partir de mecanismos que reduzem, naturalizam e fixam a diferença como parte da manutenção da ordem social e simbólica. Enquanto produção de significados, a estereotipagem pode enraizar nos imaginários percepções estigmatizadas a respeito de determinados grupos sociais, provocando repulsa a quem é considerado o “outro”.

Nesse sentido, como meios de comunicação em massa, a televisão e o cinema também foram responsáveis por cristalizar, no pensamento social, imagens negativas acerca da população negra vinculadas à ideologia ocidental, que legitimou o mito da superioridade branca e fragmentou a identidade racial (Gonzalez 2020). Os impactos dessa concepção imagética recaíram, principalmente, nas mulheres negras que, dentro de um sistema patriarcal, racista e capitalista, são atravessadas por todos esses níveis de opressão/exploração e sujeitadas ao grau mais baixo da estrutura de poder.

Essas assimetrias são denunciadas no “boletim de raça e gênero no cinema brasileiro”1, publicado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o qual divulgou dados sobre diretores(as), roteiristas e personagens de filmes nacionais de grande público entre 1995 e 2018. O documento ressalta que o grupo social menos representado em todas as principais funções do cinema nacional é o de mulheres pretas e pardas, que não dirigiram nenhum dos filmes analisados e constituem apenas 4% das escolhidas para os longas-metragens. Além do mais, elas enfrentam profundas desigualdades quando comparadas às mulheres brancas, que são 21% das diretoras, 34% das roteiristas e 34% das personagens; aos homens brancos, que ocupam mais de 80% dos lugares de direção, 71% dos roteiros e 49% do elenco e aos homens negros, que são 2% dos diretores, 3% dos roteiristas e 13% do elenco. Os quantitativos do boletim evidenciam o quanto o racismo e o sexismo têm impedido que mulheres negras ocupem espaços de poder e como suas representações no audiovisual têm sido insuficientes.

Ao olhar retrospectivamente para a história cinematográfica brasileira, constata-se uma grande lacuna referente às diretoras negras, especialmente se tratando de longas-metragens. A primeira delas a dirigir um longa no Brasil foi Adélia Sampaio, nascida em 1944 em Belo Horizonte, Minas Gerais. O início de sua carreira na indústria ocorreu em 1969, quando começou como telefonista na Difilme, produtora de nomes ligados ao Cinema Novo, onde trabalhou em vários setores, desde maquiadora e montagem, até se tornar diretora, fundando posteriormente sua própria empresa, responsável por mais de 70 filmes (Oliveira, Janaína 2019). Na década de 1970 e 1980, dirigiu os curtas-metragens Denúncia vazia (1979), Agora um deus dança em mim (1979) e Adulto não brinca (1979), os documentários Na poeira das ruas (1982) e Cotidiano (1982), e seu primeiro longa Amor maldito (1984), considerado o primeiro filme lésbico brasileiro (Souza 2020). Sua obra mais recente foi O mundo de dentro (2018), estreado no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo.

Adélia foi a precursora do cinema negro feminino e pavimentou o caminho para que outras mulheres negras também pudessem dirigir filmes. Com isso, Camila de Moraes lançou, em 2017, no cinema comercial, o longa-metragem documental O caso do homem errado, rompendo um silêncio de 36 anos desde Amor maldito em 1984. Nascida em abril de 1988 no Rio Grande do Sul e residente em Salvador, Bahia, inspirou-se na arte e militância dos pais (a atriz Vera Lopes e o poeta, jornalista e roteirista Paulo Ricardo de Moraes) e na sua própria vivência para discutir e denunciar o racismo no Brasil em suas obras. Formou-se inicialmente em jornalismo e depois em bacharelado interdisciplinar em Artes com área de concentração em Audiovisual na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde iniciou a produção de seu longa. O filme foi bem recebido pela crítica e um dos candidatos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2019, ganhando o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles em 2020. Camila também dirigiu o curta-metragem A escrita do seu corpo (2016) contado em poesia e idealizou o Festival Cinema Negro em Ação, realizado com apoio da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

Já Viviane Ferreira é conhecida como a segunda mulher negra a dirigir sozinha um longa-metragem de ficção no Brasil. Nascida em Salvador, Bahia, em 1985, sua formação se deu por dois caminhos diferentes, em Cinema na Escola de Cinema e Instituto Stanislavsky e em Direito na Universidade Paulista (Unip). Além da dupla formação, especializou-se em Direito Público, com foco em Direito Autoral e Cultural, e obteve o título de mestre em Políticas de Comunicação e Cultura com a pesquisa intitulada “Cinemas negros: jornadas em busca de modelos de negócios viáveis às mulheres negras”, pela Universidade de Brasília (UnB). No ano de 2008, fundou a produtora Odun Filmes, que iniciou seus trabalhos na produção de videoclipes, depois curtas-metragens, como sua primeira produção Dê sua ideia, debata (2008), e longas-metragens. Também foi uma das fundadoras da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), que se apresenta como o Quilombo do Audiovisual e do Cinema Negro, onde presidiu de 2016 a 2021.

Logo após seu primeiro trabalho, Viviane roteirizou, dirigiu e produziu os curtas Marcha noturna (2009), Festa da Mãe Negra (2009), Mumbi7Cenas pós Burkina (2010), Peregrinação (2014). Foi, ainda, no ano de 2014, que o curta ficcional O dia de Jerusa (2014), com um elenco inteiramente negro, veio a ser exibido no Festival de Cannes. Este curta, anos mais tarde, baseou o primeiro longa-metragem da cineasta, Um dia com Jerusa (2020). Outros trabalhos são creditados a ela, como Pessoas - contar para viver (2019) e a comédia Ó Paí, Ó 2 (2023). Atualmente, ela trabalha na direção da série documental Favela.doc e do longa de ficção Família de sorte.

As cineastas apresentadas são exemplos de mulheres negras que pensam, produzem e dirigem filmes no país. Suas produções apresentam realidades ignoradas pela indústria cinematográfica hegemônica e dialogam diretamente com a maior parte da população brasileira (que é negra!), ressaltando a importância da ocupação de espaços para o pertencimento, valorização da cultura e saberes negros e transformações sociais.

Além disso, o pioneirismo em suas categorias abriu o caminho para tantas outras que vieram e ainda virão, partilhando de conquistas coletivas viabilizadas pelas lutas e reivindicações no audiovisual e pelas políticas de educação. Oliveira (2017) enfatiza que um dos fatores que contribuiu para o protagonismo negro feminino na produção cinematográfica foi a ampliação do acesso à universidade e a cursos de formação/capacitação (como pode ser observado nas trajetórias de Camila Moraes e Viviane Ferreira), bem como as políticas de ações afirmativas, especialmente os editais de fomento para curtas e longas-metragens, o que demonstra o quanto essas iniciativas são urgentes para o cinema negro feminino no Brasil.

A ausência de mulheres negras nas posições de pensadoras e criadoras contribuiu com a negligência em torno de suas representações nas telas, resultando em ciclos exaustivamente repetidos de estereótipos e subserviência. Por esse motivo, a representatividade na direção de filmes é fundamental para romper com essa engrenagem e possibilitar outros olhares e narrativas. É nessa conjuntura que Souza (2020) propõe um Cinema Negro no Feminino comprometido com a valorização da diversidade e combate ao racismo, machismo, homofobia e qualquer tipo de discriminação, ao mesmo tempo em que se alicerça nos ensinamentos ancestrais e celebra a identidade negra. Esse cinema

[...] tem marcado uma territorialidade sedimentada no desenvolvimento humano, criando e recriando mundos e possibilidades de constituição do indivíduo enquanto parte de um coletivo e duma territorialidade que permite a recriação do mundo e a elaboração de um cinema engajado na luta por uma sociedade mais justa e igualitária (Souza 2020, p. 181).

Assim, a presença de mulheres negras nos espaços de decisão e desenvolvimento audiovisual revela potencialidades para uma formação cultural, artística, crítica e educativa afrocentrada, que rompe com a lógica hegemônica que marginaliza e extermina as diferenças, apresentando outras formas de ver, ser e conviver no mundo.

Amefricanizando o Cinema Negro no Feminino

O cinema majoritário, enquanto instituição de poder, (re)produziu a universalização das imagens eurocêntricas como padrões ideais compartilhados ao redor do mundo. Desse modo, seu discurso propagou um “regime da verdade” que opera no interior das imagens excluindo determinadas vozes, estéticas e representações, ao passo que projetou as produções do chamado “Primeiro Mundo” como as únicas transmissoras culturais, reduzindo os demais como meros receptores (Shohat e Stam 2006). O maior exemplo disso é o imperialismo hollywoodiano que dominou inúmeros países, inclusive o Brasil. Entretanto, essa hegemonia não conseguiu prever que não existe passividade do outro lado, principalmente porque as classes populares passaram a filtrar e reorganizar os produtos culturais dominantes, integrando-os à sua memória histórica (Martín-Barbero 1997). Essa resistência cultural experienciada pelo “Terceiro Mundo” levou diversos cineastas a erguerem a voz para narrar suas histórias em seu próprio nome, sobretudo as mulheres.

Diante disso, recorremos a três filmes representantes do cinema negro feminino brasileiro que estabelecem conexões com suas ancestralidades em um fazer artístico que é estético, poético e, sobretudo, político. O primeiro deles é Um dia com Jerusa (2020), da diretora Viviane Ferreira. O longa-metragem acompanha o encontro entre Jerusa, que faz 77 anos de idade, e Sílvia, uma jovem de 20 e poucos anos pesquisadora de mercado de sabão em pó. A poética do filme desdobra-se entre conflitos intergeracionais, laços de afeto entre mulheres negras e memórias ancestrais. Logo nas primeiras cenas, uma professora em uma videoaula declara que “Nunca é tarde para lembrar, não há nada mais subversivo na história do Brasil do que existir mulher negra. Ser mulher negra disposta a sonhar é a expressão de desobediência civil inquestionável”. Momentos depois, um homem na rua recita o poema “Minha mãe”, do escritor e abolicionista Luiz Gama, marcando o olhar político e a militância da cineasta.

Outro ponto que atravessa a narrativa é o tempo. De um lado, uma senhora que o vivencia em ritmo de desaceleração, onde os ponteiros do relógio não parecem importar diante de tantas histórias que sua longa jornada lhe presenteou, e do outro, uma jovem sufocada pela urgência que o sistema capitalista produtivista lhe impõe. A lentificação do tempo também se reflete nos planos e enquadramentos que permitem ao espectador contemplar os simbolismos distribuídos nos cenários e em objetos, como as fotografias. Diante do apagamento das histórias negras, elas são rastros, lembranças e continuidades que sobrevivem ao tempo. Nesse filme-poesia, através do cuidado, afeto e solidariedade, as duas personagens transitam entre outros tempos e espaços, compartilhando memórias ancestrais e revelando a potência imagética do filme.

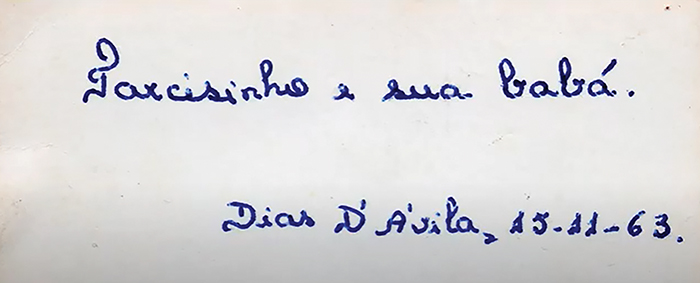

Travessia (2017) é um curta-metragem dirigido pela cineasta Safira Moreira. O poema “Vozes Mulheres”, de Conceição Evaristo, abre a narrativa que exibe um retrato pertencente a uma família branca e reflete sobre a representação da população negra em fotografias, a qual ora esteve ausente, ora foi retratada para reforçar as hierarquias raciais e socioeconômicas. As fotografias são memórias que atravessam o tempo, mas, quando são negadas a grupos sociais, deixam lacunas na história. Ao longo do filme, uma voz off narra as dificuldades enfrentadas pelas famílias negras de se fotografarem, o tom de denúncia confronta os rastros do colonialismo e do racismo, que fragmentou e apagou memórias, culturas e identidades. Em contrapartida, a narrativa avança com a subversão dessa lógica ao revelar imagens sobreviventes e apresentar novos registros de sujeitos e famílias negras que serão lembrados, sendo uma forma de romper com o regime de visibilidade dos corpos brancos imposto pelo racismo estrutural. O curta termina ao som da música “Juána”, da cantora e compositora cabo-verdiana Mayra Andrade, conectando afrodescendentes com sua herança e força ancestral em uma poética que rememora o passado e transforma o presente/futuro.

Já o filme Kbela (2015), de Yasmin Thayná, é um desdobramento do conto “Mc Kbela”, também escrito pela diretora. Através de um financiamento de 117 pessoas (anunciado na primeira cena do filme), a história sai do papel para irradiar toda sua potência também no audiovisual. Com muita sensibilidade, o curta denuncia a violência do racismo no cotidiano de mulheres negras e se desenrola em uma trajetória de autodescoberta, autoafirmação e construção de uma identidade coletiva. O fio condutor da narrativa emerge da marcação política dos cabelos crespos que transita do lugar de opressão para a aceitação e libertação. Em uma das cenas, uma mulher pinta-se de branco, representando a ideologia do branqueamento. No entanto, a imagem se refaz e, então, ela passa a se libertar da tinta e do peso que seu significado lhe impõe em um ato de resistência. Daí em diante, as cenas são tomadas por coletivos de mulheres negras em momentos de partilhas, afetos e experiências que evocam ancestralidades e cura.

O curta-metragem é repleto de simbolismos, seja nas performances corporais, objetos, figurinos, na música (“prece de pescador”, da cantora Mariene de Castro) ou na dança. Já a cena final destaca que o filme é feito por, sobre e para mulheres negras, celebrando as memórias e vivências que as conectam e fortalecem. Essa é uma obra que reafirma a ascendência africana e a negritude.

O ponto comum entre os três filmes é o olhar de mulheres negras que transcende os limites do tempo e do espaço e costura memórias, saberes e experiências ancestrais. Entre apagamentos e resistências, o Cinema Negro no Feminino oportuniza um trabalho de dinâmica cultural que se conecta com o outro lado do Atlântico (Gonzalez 2020) e com a herança africana, a qual sempre foi a nascente da força negra e suas principais referências de linguagens, valores e práticas (Souza 2020).

O racismo estabeleceu uma hierarquia que roubou e invisibilizou as bases materiais da identidade cultural negra, ao mesmo tempo que constituiu um sentimento de superioridade ontológica em relação a ela (Shohat e Stam 2006). Esses padrões opressivos são refletidos nas telas do cinema e levam a uma representação unidimensional da população negra, principalmente das mulheres. Ao amefricanizar o cinema a partir das visões e experiências de diretoras negras, são produzidas novas perspectivas de enfrentamento e organização política e social. Embora elas não tenham o mesmo alcance que o circuito hegemônico, suas produções são potentes o suficiente para sacudir os paradigmas do conhecimento tradicional.

Em um cenário ficcional interpelado pelo real, as cineastas fabulam mundos afrocentrados demarcados por uma estética de resistência e, a partir de uma reinterpretação diaspórica no cinema, celebram as culturas e identidades ancestrais interligadas ao tempo presente. O olhar corajoso e opositor de diretoras negras torna-se uma forma de agência, que politiza as relações com as imagens e convoca as/os espectadoras/res a buscar rupturas com o cinema majoritário e estigmatizado através das margens e brechas (hooks 2019).

Tal perspectiva viabiliza processos educativos com potencialidades formativas estéticas e subversivas capazes de contribuir com uma pedagogia emancipadora. No Brasil, a Lei nº 10.639/2003, fruto das reivindicações do Movimento Negro e de outros segmentos da luta antirracista, estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre a História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas, fazendo com que a educação das relações étnico-raciais seja um dever democrático e um compromisso que precisa ser assumido pelos educadores.

Para além da conscientização do racismo, é preciso buscar a superação das desigualdades raciais e trabalhar em favor do empoderamento e valorização da negritude, visto que a escola deve priorizar o direito dos estudantes de se ver, de sonhar e de projetar um mundo porvir. Assim, a interlocução entre cinema e educação pode construir repertórios-outros que valorizam e celebram as multiplicidades de existências e qualificam imagens que verdadeiramente possam interferir e transformar a realidade. Por esse motivo, o Cinema Negro no Feminino é uma instância poderosa de intervenção crítica (hooks 2019) capaz de impulsionar uma educação estética feminista e antirracista inseparável da sua dimensão política.

Conclusões preliminares

A arte e a cultura são formas eficazes de resistência e oportunizam a reivindicação de espaço e palavra historicamente negados, especialmente em um país como o Brasil, fundamentado na violência e exploração colonial. O esquecimento de uma história de sofrimento, opressão e extermínio culmina na perda da própria identidade (Gonzalez 2020) e, exatamente por essa razão, o cinema pode ser um lugar de registro, memória e subversão das narrativas dominantes.

Em uma sociedade machista, racista, homofóbica e que produz e reproduz todos os tipos de preconceito, o levante de mulheres negras diretoras apresenta potencialidades para a descolonização do pensamento e transformações sociais. Ao convocarem alianças e produzirem suas próprias narrativas, elas movimentam o pensar, sentir e fazer cinematográfico e germinam outros mundos possíveis de valorização das diferenças. Em suas produções, as cineastas escancaram as estruturas de dominação da sociedade e encontram na amefricanidade um legado de resistência e celebração da cultura, identidade e saberes ancestrais.

Para mais, como espaço de práticas sociais e culturais, o cinema pode ser um aliado nos processos educativos. Sua aproximação com a área da educação constrói repertórios que trazem como referência a história e a cultura negra da diáspora, na medida em que redimensiona a construção de conhecimentos para além do modelo hegemônico. Educar com o cinema é um caminho que contribui com práticas dissidentes e de libertação humana, através de um permanente processo de transformação da consciência (Freire 1981).

Notas finais

1O “boletim de raça e gênero no cinema brasileiro de 1995 a 2018”, publicado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), foi consultado via plataforma digital. O documento encontra-se disponível no sítio eletrônico:https://gemaa.iesp.uerj.br/boletins/boletim-gemaa-7-edicao-especial-10-anos-gemaa/

Referências bibliográficas

Carvalho, Noel dos Santos. 2013. “Imagens do negro no cinema brasileiro: o período das chanchadas”. In Cambiassu n° 11: 81-94.

Conceição, Jefferson Queiroz da. 2020. “Representação dos negros no cinema nacional”. In Discente História.com n° 14: 340-349.

De, Jeferson. 2005. Dogma Feijoada: O Cinema Negro Brasileiro, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Cultura – Fundação Padre Anchieta.

Freire, Paulo. 1981. Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Gonzalez, Lélia. 2020. “A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econômica”. In Por um feminismo afro-latino-americano. 2020. Organizado por Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar.

Gonzalez, Lélia. 2020. “A categoria político-cultural de amefricanidade”. In Por um feminismo afro-latino-americano. 2020. Organizado por Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar.

Hall, Stuart. 2016. Cultura e representação. Rio de Janeiro: PUC Rio: Apicuri.

Hooks, Bell. 2019. Olhares negros: raça e representação. São Paulo: Elefante.

Macedo, José Rivair. 2016. “Entendendo a diáspora africana no Brasil”. In Da África aos indígenas no Brasil: caminhos para o estudo de História e Cultura Afro-brasileira e indígena. 2016. Organizado por Evandro Fernandes, Nora Cecília Lima Bocaccio Cibel e Véra Neusa Lopes. Porto Alegre: UFRGS.

Martín-Barbero, Jesús. 1997. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.

Oliveira, Janaína. 2017. “Cinema negro contemporâneo e protagonismo feminino”. In Diretoras negras no cinema brasileiro, 2017. Organizado por Kênia Freitas e Paulo Ricardo Gonçalves de Oliveira. Rio de Janeiro: Voa!.

Oliveira, Janaína. 2019. “Por um cinema negro no feminino”. In Mulheres atrás das câmeras: as cineastas de 1930 a 2018. 2019. Organizado por Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva. São Paulo: Estação Liberdade.

Rolnik, Suely. 1989. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Estação Liberdade.

Segato, Rita. 2021. Crítica da colonialidade em oito ensaios: uma antropologia por demanda. Rio de Janeiro: Bazar do tempo.

Shohat, Ella and Robert Stam. 2006. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e a representação. São Paulo: Cosac Naify.

Santos, Antônio Bispo dos. 2015. Colonização, quilombos, modos e significações. Brasília: INTIC/UnB.

Sousa, Angélica Silva de, Guilherme Saramago de Oliveira and Laís Hilário Alves. 2021. “A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos”. In Cadernos da Fucamp n° 43: 64-83.

Souza, Edileuza Penha de. 2020. “Mulheres negras na construção de um cinema negro feminino”. In Revista Aniki n° 1: 171-188.

Filmografia

Kbela. 2015. De Yasmin Thayná. Brasil. Youtube.

Travessia. 2017. De Safira Moreira. Brasil. Youtube.

Um dia com Jerusa. De Viviane Ferreira. Brasil: Odum Filmes. Netflix.

Agradecimentos

A dissertação de Mestrado que originou este estudo é realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FAPDF – Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal, Brasil, no âmbito do Edital 02/2025 – FAPDF Participa.