Abstract

A biopic is neither a documentary nor a fiction film. Each biopic will find its own path in a hybrid territory between these two ways of organizing speeches.

Fiction and documentary are different tracks, but not entirely separate. All films are fictional, said Christian Metz. After filming the documentary Nanook, Flaherty reflected: “it is necessary to add fiction so that the real becomes more evident”. But also, as Odin argued, all films can be considered documentaries, because the camera records everything that is placed in front of it, streets, houses, bodies, faces, which are used but not created by the filmmaker.

Nowadays, when most fictional films show in the trailer and credits the guarantee “inspired by real events”, it is not surprising that there is a resurgence of biopics, apparently more obliged to be faithful to someone’s biography, but in which the cultural context plus the narrative and dramaturgical needs make it necessary 1) to chose between the facts 2) to invent when there are unknown areas and 3) to make sense of all those choices, often made from our own projections. As Stierle argued, the world is the horizon of fiction and fiction is the horizon of the world as a hypothesis of another world.

With a practice-based research approach, we will try to reflect on this genre based on our choices when writing and making the 2017 biopic Zeus.

Keywords: Biopic, Fiction, Documentary, Film genre, Zeus

A investigação teórica e a investigação prática

Reconhece-se cada vez mais que tanto os académicos como os artistas investigam. E, cada vez mais, que essas pesquisas podem e devem dialogar. E mesmo ser feitas pela mesma pessoa, o artista pesquisador, reflexivo, ou o académico que tem também uma produção artística. É neste sentido que se têm desenvolvido as metodologias practice-based research e as suas variantes practice-led, practice through research e practice as research, todas procurando novos caminhos para a necessidade de ultrapassar a oposição entre teoria e prática (Barrett e Bolt, 2019; McNiff, 2013; Nelson, 2013).

O presente texto vai justamente procurar partir de um trabalho filmado há 6 anos, portanto com a distância temporal que facilita a reflexão, para a discussão de um género fílmico, e vice-versa. Zeus, que escrevi e realizei (rodagem em 2015, estreia comercial em Janeiro de 2017) é um biopic, um filme biográfico. Com um pouco de saber de experiência feito, procurarei partilhar as qualidades perturbadoras da cinebiografia.

Documentário e ficção

Um biopic não é nem um documentário nem um filme de ficção. Cada biopic encontrará o seu próprio caminho num território híbrido entre esses dois polos, que são duas maneiras de organizar os discursos. Sim, o documentário não deve “ser identificado com o primeiro impulso do cinema, ou com o seu mais automático e inocente exercício. O documentário foi uma invenção, e foi justamente uma invenção que reagiu aos extremos de manipulação em que o cinema caiu quando em busca de sua autonomia. (...) Quando nasceu [nos anos 20], foi o contrário da inocência (já então impossível), foi o veículo de um olhar, ou de um poder, que dirigiram a câmara sob regras próprias” (Costa 1989, 98).

Infelizmente, essa discussão tem sido muitas vezes viciada porque, no cinema, a imagem fotográfica (e mais ainda, a imagem em movimento, que tornava ainda mais forte a semelhança com a vida) possibilita (ou possibilitava, até à fotografia digital) proclamar uma carga ontológica do cinema, como fez Bazin ao comparar o filme ao sudário de Turim, no qual as feridas de Cristo supostamente permaneciam inscritas como no filme se inscreveria o real, como uma impressão digital, um decalque. Escrevi (Monteiro 2012, 17-28) sobre a insustentabilidade teórica e epistemológica dos argumentos de Bazin, porque a discussão deve sempre confrontar formas diferentes de construir o real, como de fato outros, por exemplo Kracauer e Mitry, tão bem pensaram (Monteiro 2012, 28-34).

Ficção e documentário são caminhos diferentes, mas não totalmente separados. Todos os filmes são fictícios, disse Christian Metz. Mas também, como Odin argumentou, todos os filmes podem ser considerados documentários, porque a câmara é diferente de uma caneta: regista tudo o que é colocado à frente dela, ruas, casas, corpos, rostos, que são usados mas não criados pelo cineasta. É o problema daquilo a que Kracauer (1960) chamou “a redenção da realidade física” pelo cinema. É que, por um lado, como escreve Christian Metz (1968,108), “a manipulação fílmica transforma num discurso o que poderia ter sido apenas o decalque visual da realidade”; pode acrescentar-se, por outro lado, que, ao fazê-lo, transporta mais do que aquilo que pertence à ordem desse discurso, isto é, há elementos no filme que não são criados pelo próprio filme, que lhe preexistiam. Mas como essa incorporação do real é feita numa linguagem, quase todos aqueles que dão à linguagem o devido crédito ou até preponderância teórica reconhecem que se trata de uma incorporação ambígua e complexa.

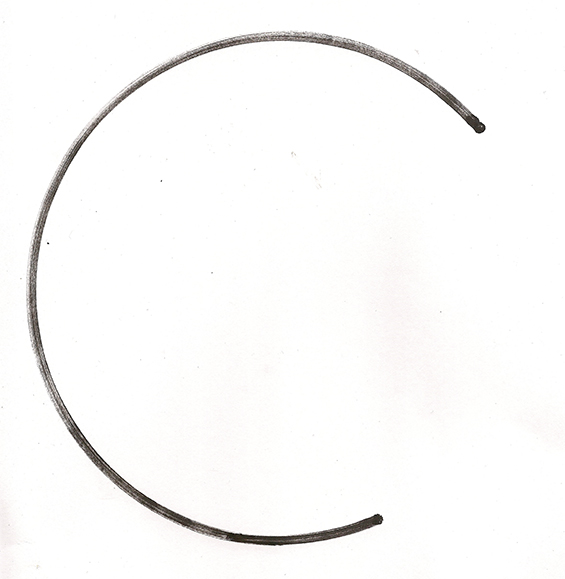

No entanto, em qualquer ficção literária ou fílmica, seja “realista”, “real” ou mesmo fantástica, estamos sempre a lidar com um híbrido. Numa história sobre marcianos, os seres de outro planeta têm cabeça, rosto, pernas: de onde vêm esses conceitos e formas senão da nossa realidade? Podemos dizer que temos apenas ficção e que é compreensível sem o real? Ou que só temos o real e é compreensível sem ficção? A própria percepção, física, do mundo, fazemo-la em função das imagens que construímos: como Rudolf Arnheim (1980, 89) já mostrou, diante de uma circunferência incompleta, achamos que a melhor maneira de a fechar não é um segmento de recta, que destruiria a sua estrutura essencial: “o acto de ver de todas as pessoas antecipa de um modo modesto a capacidade, tão admirada no artista, de produzir padrões que validamente interpretam a experiência por meio da forma organizada.”

Figura 1 – Como completamos um círculo incompleto

Também as experiências cinematográficas de Kuleshov mostraram, já nos anos 10, que os mesmos fotogramas de um rosto masculino são por nós percebidos de diferentes maneiras – faminto, triste, libidinoso – em função, não da sua “realidade”, mas dos fotogramas que a seguir vierem. Toda a nossa orientação necessita de imagens e metáforas (do outro, de nós próprios, do mundo, do passado, da época, do futuro...). Mesmo as teorias científicas, como várias vezes argumentei1, precisam de metáforas e imagens visuais, não como adornos, mas como elementos estruturantes. Os historiadores, por sua vez, já unanimemente reconhecem como narrativisam para poder criar sequências ou configurações, seja de vidas individuais seja de grandes forças sociais2: a forma narrativa, escreve David Carr (apud Postlewait, 1992, 362) «não é uma roupagem que cobre outra coisa mas a estrutura inerente à experiência e acção humanas». Como já escreveu Eça numa carta de 1885 3, “Reconstruir é sempre inventar”.

Vamos agora procurar ir um pouco mais longe. “Os próprios poetas”, disse David Hume em 1739, “porque são mentirosos de profissão, sempre se esforçam para dar um ar de verdade às suas ficções”. Mesmo sem querer dizer a verdade (ou enganar), a ficção tenta convencer, e assim pode usar seres e eventos conhecidos como reais e misturá-los com seres e eventos criados pela ficção. Já Aristóteles explicava brilhantemente, na Poética, este princípio do paralogismo: se eu na ficção apresentar um evento ou lugar B como consequência de um evento ou lugar A, o facto de B ser reconhecidamente existente vai projectar uma aparência de realidade sobre A. Uma vez que temos Napoleão numa ficção, ou o Chiado, a sua realidade contamina todos os eventos e personagens.

No caso do cinema, ou mesmo da publicidade televisiva, o preto e branco, o grão ou a câmara à mão foram usados para indiciar uma realidade passada ou preexistente ao filme, mesmo que ela seja criada pelo filme; ou filmagens documentais foram misturadas com imagens fictícias; ou, como em Citizen Kane, a reconstrução da vida de alguém, muito semelhante a uma figura pública real, foi feita de acordo com o modelo do famoso documentário televisivo do período, A Marcha do Tempo. Ou seja, o conhecimento das técnicas e das linguagens tem sido usado para conseguir o paralogismo de que Aristóteles falava, ou o “ar de verdade” referido por Hume.

Já em 1924, Eric von Stroheim (apud Grilo, 1997, 107) declarou: “O público deve saber que tudo o que von Stroheim produz é feito com a maior honestidade e é tão confiável quanto a National Geographic ou a Enciclopédia Britânica”. Ora, esse desejo de estar próximo da realidade, que na pintura existiu pelo menos desde o início da colagem, foi estabelecido como ideologia na década de 1960 e reforçada pela televisão e, mais recentemente, pela internet (Monteiro 2010, 102-108).

E agora estamos a viver um momento em que o cinema é inundado pela realidade. Quando vamos ao cinema, não só o filme que vamos ver como os trailers que são mostrados antes, praticamente usam todos o mesmo slogan: “inspirados numa história real”, “baseados em eventos reais”. Isso deve fazer-nos pensar – e preocupar. Em todas as artes, cinema, teatro e até literatura, a ficção parece ser uma categoria quase abandonada. A arte oferecia uma compensação para uma realidade julgada insuficiente, mas agora oferece realidade em troca do sentimento de irrealidade que a “realidade” em que vivemos produz (cf. Grivel 1997, 65-68). Onde está a tensão, defendida por Karlheinz Stierle (1980), em que o mundo é o horizonte da ficção e a ficção é o horizonte do mundo como uma hipótese de outro mundo?

O autor que melhor teoriza a ficção é talvez Thomas Pavel (1988, 183-186). Ele argumenta que a ficção combina o prazer de viajar para territórios desconhecidos com o prazer da pertinência, de reconhecer em paisagens fictícias os nossos próprios territórios e preocupações.

“A referência na ficção repousa sobre dois princípios (…): o princípio da distância e o princípio da pertinência. (…). Supõe-se que a distância simbólica cura as feridas infligidas ao tecido social pelo insuportável esplendor e pela monstruosidade. Mas o remédio não age se a sua relação com a realidade não for tornada sensível. A distância simbólica deve ser compensada pelo princípio da pertinência. (…) A história da ficção é mesmo o resultado, em termos ontológicos, da dinâmica entre mundos literais e mundos mais arcaicos, opulentos ou fantásticos e, em termos estruturais, da dinâmica entre a coerência severa de umas obras e a vertiginosa dispersão ou incoerência de outras. (…) Os críticos da cultura contemporânea não deixaram de notar a sua tendência para reduzir a distância que separa o espectador dos mundos ficcionais. Os quadros e as fronteiras convencionais parecem desvanecer-se à medida que o imediato se torna a palavra de ordem. (…) Como quer que seja, o espaço entre o espectador e a obra nunca será abolido: as estátuas hiperrealistas sentadas nos bancos dos parques modernos continuarão sempre a ser estátuas. Da mesma maneira, as ambiguidades de Kafka ou de Joyce não assinalam o fim da pertinência: quando muito indicam uma transformação dos tipos de pertinência desenvolvidos. (…) Periodicamente, o projecto fantástico fractura os mundos literais, voltando a introduzir neles a opulência das formas arcaicas. Os romances de cavalaria face ao género épico e à tragédia, o fantástico face ao realismo, esses combates cíclicos opõem os dois projectos. O sucesso temporário depende entre outras coisas do contexto religioso (porque a religiosidade favorece o fantástico), do meio social (os grupos desestruturados preferem o fantástico e os hiperactivos preferem a verdade), do nível de saturação atingido pelo projecto rival.» Pavel (1988, 183-186)

Há períodos mais próximos dessa longa viagem, mas certamente estamos a viver um período mais próximo da necessidade da realidade que está a faltar nas nossas vidas. Não é de admirar que os biopics estejam a tornar-se tão populares. Sierra e Frago (2020) argumentam até que há uma ligação “entre períodos de decadência e a tendência para escrever biopics políticos”, que nos tragam heróis de referência.

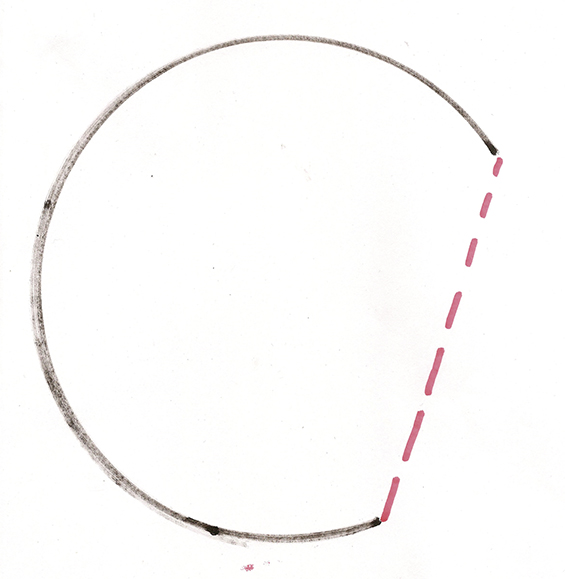

Como todos os géneros cinematográficos (leiam-se os estudos de Christian Metz, 1966, ou Rick Altman, 1984), o biopic é permeável à mudança, à recusa, à paródia, à citação, até mesmo ao retorno aos clássicos. Felizmente eu não tinha em mente as tradições e mutações do género quando decidi fazer um filme sobre Manuel Teixeira Gomes. Parti assim com mais liberdade, ou inconsciência (claro que filtrada por todos filmes já vistos e por todos os artigos lidos e escritos), com a preocupação de encontrar o melhor modo de filmar a história de um homem extraordinário.

Figura 2 – Teixeira Gomes, capa da Agenda 2010 editada pela INCM/CM Portimão, Henrique Cayatte Design

Nos debates que por vezes acontecem a seguir a uma projecção, perguntam-me sempre por que eu decidi fazer esse filme. Espero que acreditem na minha resposta. Não consigo lembrar-me das circunstâncias exatas em que ouvi pela primeira vez a sua história. Mas lembro-me que o que me emocionou foi o gesto extraordinário, improvável, inverosímil, de deixar tudo para trás, a presidência, a sua família, a sua fabulosa coleção de arte e tomar o primeiro barco saindo de Lisboa. Teixeira Gomes nunca voltou. Eu admiro e invejo a sua coragem, a sua liberdade interior. Provavelmente eu gostaria de fazer o mesmo e senti que o público poderia sentir da mesma maneira. Lembro-me, quando era adolescente num campo de férias, de me ter completamente afastado das atividades porque descobri um livro sobre um papa que renunciou e passou os seus dias como motorista de táxi: no banco da frente ele podia ouvir comentários sobre o desaparecimento... do papa. Talvez eu também gostasse de ter tido a coragem de me retirar da vida académica para me dedicar inteiramente ao cinema. Mas a verdade é que Teixeira Gomes só fez isso aos 65 anos; e Saramago aos 58, porque ficou desempregado... Nunca é tarde para redefinir a vida.

Foi esse portanto o ponto de partida. E tão importante foi esse gesto que deu ao filme o seu título - Zeus, o barco que ele tomou. Estive vários anos a pesquisar sobre a vida de Gomes. Quase ninguém sabia da existência de tal presidente que fizera tal gesto; e a sua qualidade de escritor foi (um pouco como a de Raul Brandão) abafada pela luz de Fernando Pessoa, que viveu e escreveu no mesmo período de Teixeira Gomes. Aos poucos fui encontrando muitos outros aspectos fascinantes da vida de Gomes. A sua paixão pelo Islão, por exemplo, tão nos antípodas da atual diabolização dessa religião. Uma fotografia única mostra-o quando ele tinha 40 anos, vestido como muçulmano. No filme eu usei alguns dos seus escritos sobre as virtudes da civilização árabe; mas a maior prova é a sua decisão de viver entre os muçulmanos os últimos 15 anos da sua vida.

Figura 3 – Teixeira Gomes aos 40 anos, vestido como muçulmano

Mais tarde, na minha pesquisa, bem no meio da crise financeira em Portugal e em muitos outros países, fiquei impressionado com a determinação de Gomes em controlar a especulação no sistema bancário. A sua presidência não tem sido muito estudada pelos historiadores, porque o fim da primeira república portuguesa é um período ainda a ser estudado e também porque Gomes é visto como um dândi. Desde então, publiquei os meus resultados num livro académico (Monteiro, 2015), esperando que Gomes deixe de ser considerado um amador na política, porque há uma grande profundidade e consistência no seu pensamento e acção políticos.

Senti-me enormemente interessado nesse período em que o fascismo estava a nascer, porque poderia dar-me uma forte base para o filme. E estudando esse período, encontrei uma enorme coerência entre os princípios de Gomes e as suas ações como presidente, apoiando os mais pobres. Quando um dos seus governos foi dissolvido pelo parlamento, uma enorme manifestação de trabalhadores (80 mil, segundo o jornal A Batalha) mostrou bem o seu compromisso de esquerda.

A estrutura tripartida

Como guionista, hesitei muito tempo sobre onde colocar a cena da partida, aquela cena que me levou a fazer o filme. Essa é a chave, a minha chave, para a vida dele. Dividi este gesto em várias cenas e usei-o como clímax no final. Essa divisão em momentos diferentes foi fomentada pelo fato de eu ter decidido ter três blocos distintos. Como guionista, há muito tempo sonhava em escrever um filme com blocos alternados, como The Hours, Babel ou Magnolia. E esta foi a ocasião. Vemos o presidente em funções. Mais tarde, quando o vemos nas costas de um camelo, podemos pensar que ele está a sonhar com as noites árabes. Um terceiro bloco consiste na sua novela Maria Adelaide, que fundi com um dos contos de Gomes. Cada bloco foi filmado com um diretor de fotografia diferente e um diretor de som diferente, com o desafio de preservar a fluidez e o ritmo de toda a estrutura. Se as coisas dessem certo, interromper um bloco evitaria o aborrecimento e criaria um certo desejo de avançar, a fim de saber como as coisas continuavam na parte que tínhamos interrompido. Também permitiria muitas elipses: e as elipses, tão importantes na linguagem cinematográfica, são essenciais nos biopics.

Porquê? Porque nunca temos o conjunto completo de eventos e conexões da personagem que estamos a retratar num filme biográfico. E se nunca podemos ter todos os detalhes sobre a vida de alguém, tem de haver muita invenção dentro do biopic. Como? Voltamos ao exemplo eloquente de Arnheim: diante de um círculo incompleto, não vamos pelo caminho mais curto, unindo a direito as duas pontas; todos tentamos completar o círculo. O mesmo acontece com o filme biográfico. Temos que inventar muitas cenas que são necessárias para dar coesão à estrutura narrativa e dramática e usamos como critério o que consideramos ser estrutural.

Supressão e invenção

Qualquer biopic tem de suprimir muitos aspectos, por muito reais e importantes que possam ser. Acredito firmemente na necessidade de contar histórias in media res, isto é, começando no meio dos eventos. Se isso já é útil no modo narrativo, como provam muitos exemplos da Ilíada à Metamorfose de Kafka, é ainda mais necessário no modo dramático. Como escreveu Susan Langer (1980), uma estrutura dramática é como um jogo de xadrez que já está a meio: todas as peças menores já foram retiradas e sentimos que um ataque ao rei ou à rainha é iminente.

Por isso, comecei a despedir-me de muitos episódios interessantes do meu personagem principal. Por exemplo, enquanto ele era embaixador em Inglaterra, a sua elegância e a sua coleção de arte tornaram-no tão admirado que as senhoras passavam pela embaixada para ver as novas peças, e mais tarde a própria rainha convidou Gomes para decorar um quarto no seu palácio. Chegou a ser Vice-presidente da Sociedade das Nações. Mas decidi começar o filme mais tarde, no meio de sua presidência, o despertar do fascismo injectando o filme com a emergência que dá sentido e poder à técnica in media res.

Assim sendo, eu tinha a estrutura de três blocos e o período de tempo: do meio da sua presidência de 26 meses até o final do seu exílio voluntário de 15 anos na Argélia. Para criar um filme coerente eu tinha ainda que 1) suprimir muitos eventos, 2) decidir o significado de muitos outros e 3) inventar muitas cenas.

Supressão: muitos aspectos não podem ser contados num filme de duas horas. Por exemplo, o fato de ter sido eleito vice-presidente da Sociedade das Nações, com a diferença de apenas um voto para a França ou Inglaterra, devido ao seu prestígio pessoal! Isso poderia somar muito ao contraste de um homem solitário sentado nas costas de um camelo em África, mas foi antes do período de tempo que defini e não consegui encontrar uma maneira de aludir a ele além de uma frase em que ele diz filosoficamente que pertence à Sociedade das Nações - algo que apenas especialistas entenderão. Outros aspectos limitam-se a ser mencionados em diálogos, como o seu tempo de embaixador ou a fabulosa coleção de arte que deixou para trás - e isso aumenta a coragem e o desapego da sua partida para sempre.

O filme foi financiado pelo Instituto Português do Cinema e também pela televisão estatal portuguesa: por isso tive sempre o projeto de criar uma série de quatro episódios para a televisão. Isso deu-me algum alívio ao suprimir certas cenas durante a montagem, pensando que elas poderiam ser usadas no formato de série televisiva. Temos mais uma hora de material bem montado, mas infelizmente quem tomava na altura as decisões na televisão portuguesa considerou o filme muito difícil para grandes audiências e que só poderia ser exibido no canal cultural, onde não há séries; optaram por outro tipo de linguagens.

Vejamos um exemplo. Com trinta e poucos anos, Gomes apaixonou-se por uma mulher muito jovem, filha de pescadores pobres. Os seus pais desaprovavam essa ligação, mas ele seguiu o seu amor e teve duas filhas com ela. Essa mulher, Belmira, tinha poderes especiais para sentir e adivinhar as coisas. Isso interessava-me muito, não apenas pelo seu potencial narrativo e dramático, mas também porque na minha vida pessoal tinha sofrido com essas adivinhações inexplicáveis, o que me fez sentir, como Gomes, sob vigilância. Por exemplo, Belmira de vez em quando sentia o aroma dos charutos do ex-marido e dizia às filhas que uma carta da Argélia ia chegar: e, de facto, no mesmo dia a carta chegava. A neta de Gomes e Belmira contou-me que, no dia em que Gomes morreu, Belmira anunciou às filhas que o seu pai havia morrido, ainda antes de o telegrama chegar. Eu filmei essa cena, poderosa, mas depois tive que a colocar de lado para a versão televisiva.

Falei de supressão. E quanto a invenção num filme biográfico? As minhas fontes eram limitadas: a história desse período, como já disse, ainda é escassa. Eu tinha acesso, no Museu da Presidência, a muitas cartas e postais de Gomes; tinha os seus escritos, onde ele frequentemente declara as suas visões sobre arte, islamismo, geografia; e tinha ainda as entrevistas que Gomes deu ao jornalista Norberto Lopes quando ele decidiu visitar Gomes no exílio, entrevistas que depois foram publicadas em forma de livro. Infelizmente não podia confiar totalmente neste livro, pois senti que o seu estilo meloso não correspondia ao caráter de Gomes e possivelmente transformava, graças ao discurso indirecto, o que ele teria dito. Mas o fato de o jornalista ter dificuldade em encontrar Gomes era muito revelador. As cartas eram enviadas para a posta restante, ninguém sabia o endereço de Gomes. Lopes confiava que seria fácil encontrar Gomes numa cidade tão pequena. Então, surpresa: ninguém sabia nada sobre um ex-presidente. Gomes permaneceu totalmente anónimo todos esses anos, mesmo durante as comemorações oficiais do centenário da colonização! Outro marco da sua coragem e singularidade.

Dar sentido

Hoje em dia pergunto-me se não haveria outras razões para ele permanecer anónimo. Ao fazer um filme biográfico, temos os eventos, mas temos de tomar decisões sobre as razões para esses eventos. Entender o principal gesto do filme, a saída de Gomes, significava entender as razões de sua profunda dor com Portugal e ao mesmo tempo a sua atração pela sua nova vida africana. O ponto de partida foi, como vimos, a coragem de uma tão grande mudança de vida, tomada quando ele tinha 65 anos. A tagline que escolhi para o filme foi: “Toda a gente morre, mas nem toda a gente vive”. Poucos têm a coragem e a liberdade interior de Gomes para derrubar as barreiras que impedem uma pessoa de ser totalmente ela própria. A vocação de Gomes sempre foi a de ser um viajante e um escritor, e conseguiu realizar essa vocação interior. Mas haveria inuendos sexuais envolvidos? Uma das razões da sua mágoa com Portugal foram os boatos durante sua presidência sobre a sua homossexualidade. Seriam apenas boatos? Pus a hipótese de ele ter ido para o norte da África em busca de rapazes, como André Gide e muitos outros escritores do mesmo período

Essa questão sexual não é evitada no filme. Por exemplo, há uma cena em que o seu adversário político, Cunha Leal, lê uma passagem homoerótica de um de seus contos e diz que levará todos os livros de Gomes ao parlamento. Leal existia, esse conto existe e ele levou as obras completas de Gomes para o Parlamento. Mas Gomes sempre rejeitou os rumores e, quando Norberto Lopes abordou esse aspecto na sua entrevista, Gomes levantou-se da cama ou cadeira e negou com firmeza. Depois de muitos anos a viver com o personagem de Gomes, ou com os seus vestígios, tomei uma decisão. Ele era um homme à femmes, sempre teve um forte interesse em mulheres. Tinha também uma sensibilidade homoerótica, que teve a enorme coragem de expressar na sua ficção. Geralmente só descrevia corpos masculinos como um esteta faria: por exemplo, dizendo que os marinheiros ingleses que vinham à noite em pequenos barcos para roubar os figos pareciam deuses gregos – e podemos facilmente imaginar aqueles homens musculosos e brancos parecendo estátuas gregas. Mas, para não evitar esse tema no filme, escolhi, para essa cena em que Leal lê, o único trecho da ficção de Gomes onde o narrador confessa estar perturbado pela presença masculina: ele está num barco, totalmente subjugado pela belíssima mulher misteriosa que viu, não consegue dormir, e então um jovem marinheiro de rosto liso vai atravessando constantemente o convés, “perturbando-o, acariciando-o”.

Portanto, Gomes foi afetado, perturbado, pelo erotismo masculino. Terá esse homem corajoso alguma vez praticado a homossexualidade? Não podemos saber. Ou talvez houvesse uma maneira de investigar. Algum tempo antes do início das filmagens, comprei uma carta numa livraria de segunda mão (a carta que é vista no filme é real), e o envelope tem dois carimbos: “aberto pela polícia militar”, “fechado na presença do funcionário dos correios”. Ou seja, Gomes estava a ser vigiado pelos militares, eles sabiam quem ele era. Isso ajudou a dar uma leve atmosfera de film noir a algumas cenas do filme. E provavelmente essa vigilância produziu relatórios, que talvez estejam guardados nos arquivos coloniais, agora em Aix-en-Provence. Eu não tive tempo para ir lá e tentar a minha sorte. A minha decisão foi a seguinte: Gomes certamente tinha sensibilidade homoerótica, mas tão grandes eram os tabus sociais e pessoais que ele só deixava viver essa sensibilidade na sua ficção, não em algum encontro real com rapazes ou homens. Isto foi baseado no que eu aprendi e imaginei a partir de todos os seus livros, cartas, postais e fotografias. Mas talvez tenha sido baseado nas minhas próprias projeções, na minha própria ambivalência e nos meus tabus.

Hoje faria o mesmo. Sem nenhum fundamento firme, teríamos o direito de apresentar Gomes como homossexual? Já podem ver a responsabilidade que um biopic tem, especialmente quando se trata de um homem que é pouco conhecido e, portanto, quando não há outras versões contando sua vida e ações. Acho que a melhor opção foi deixar o mistério no ar. Fiz o mesmo em relação aos rumores não provados de que o seu secretário se teria aproveitado da colecção de arte: apenas a reacção no rosto do actor pode deixar, aos mais atentos, o sinal de ele estar contente por esses tesouros ficarem a seu cargo.

Para o nosso ator principal, a possível homossexualidade de Gomes foi colocada a uma distância ainda maior: ele dizia que Gomes era um esteta, que desfrutava de todos os tipos de beleza platonicamente. E as projeções do ator também devem ser levadas em conta num biopic, porque o filme é o resultado de todos esses pontos de vista.

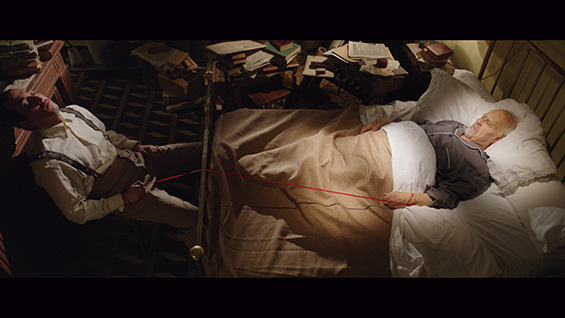

A amizade de Gomes com o porteiro do hotel é mencionada nas entrevistas de Lopes. Segundo o jornalista, o nosso ex-presidente no exílio só tinha ligações com o dentista, os funcionários dos correios, o médico ocasional, a senhora da pastelaria e o porteiro do hotel, Amokrane. Isso foi muito útil. Como guionista, eu tinha este grande problema: uma vez que Gomes deixou Portugal, eu tinha um homem sozinho na África, o que significava que durante um terço do filme a minha personagem principal não tinha pessoas com quem se relacionar ou conversar. Na minha primeira visita à cidade de Bougie, perguntei a todos sobre Amokrane, especialmente aos idosos; alguns deles tinham lembranças dele, todos se lembravam de que ele costumava ser chamado de Marabout, que significa homem piedoso. E finalmente encontrei a sua filha e depois o seu filho, um ex-sindicalista, que me contou muitas histórias sobre o seu pai: por exemplo, que ele esteve ligado a Gomes por uma fita durante os seus últimos dias, de modo a acordar caso o moribundo se agitasse.

Figura 4 – Fotograma do filme Zeus

Também me mostrou algumas fotos. Foi uma grande emoção finalmente conhecer o rosto do meu co-protagonista.

Figura 5 – Amokrane Benhidjeb

Mais tarde, foi pungente filmar na cave onde ele realmente tinha vivido. Tivemos sorte, fomos rodar no verdadeiro Hotel de l’Étoile, onde Gomes passou os últimos 11 anos de sua vida. O hotel estava fechado por ordem judicial, por isso tínhamos tudo para a rodagem: quartos para guarda-roupa, maquilhagem e a possibilidade de restaurar as decorações do passado. Eu podia sentir o quão importante era para o nosso ator principal ser filmado nos quartos e nos corredores e escadas onde Gomes realmente morou.

Afastei a possibilidade de o ex-presidente e o porteiro do hotel serem amantes, e ainda não acredito nisso. O filme tenta dar a crescente amizade entre dois seres humanos cuja idade, posição social, cultura e religião normalmente separaria. E se já a amizade é um valor nobilíssimo que tanto prezo e cultivo, uma amizade nessas condições ainda é mais especial. Uma das cenas finais resume: “Por que te conheci tão tarde? É só agora, quando estou quase cego, que aceito ver.” O que ele finalmente aceita ver não é dito, nem Amokrane o pergunta; cada espectador terá o seu próprio entendimento.

Tive sorte de entre esses dois atores haver uma química tão forte: isso realmente levou o filme mais longe. Fiz vários dias de casting em duas cidades da Argélia, procurando o ator certo para fazer o Amokrane. Todos os jovens atores principais do país compareceram à audição, e Idir Benaibouche também veio, um ator cómico sem o físico certo, mas que considerou que poderia desempenhar o papel. À noite, olhando para os trechos que tínhamos filmado na audição, percebi como as cenas ganhavam vida com aquele ator. Pedi ao Idir para vir no dia seguinte e no dia seguinte. Ele não tinha o físico, era muito gordo, muito treinado em comédia, muitas vezes agindo como Buster Keaton - mas era um artista. No final, eu tinha duas possibilidades - Idir e outro ator, que era alto, bonito. Se eu tivesse escolhido esse outro ator, o filme biográfico ter-se-ia inclinado noutro sentido. Havia algo de feminino nele, e a lente capta isso: o filme ter-se-ia tornado uma história de amor em vez de um conto de amizade. Vejam como o elenco também ajuda a determinar o sentido do biopic! E todos os atores galãs que vieram às audições representaram simpaticamente, mas não seriam nada além de agradáveis criados de Teixeira Gomes. Idir tinha um outro nível artístico, e pertencia a um mundo diferente de Gomes - e pelo seu rosto e corpo passava continuamente uma miríade de sentimentos, como se fosse atravessado por eles, sem esforço, como eu gosto.

Dei o papel ao Idir (com a condição de ele perder oito quilos), porque não acho que o físico seja a coisa mais importante num elenco, mesmo num filme biográfico. No entanto, pode ser um problema para alguns espectadores e para os atores: Anthony Hopkins acha que não deveria ter interpretado Richard Nixon por causa da falta de semelhança entre os dois. O nosso ator principal, Sinde Filipe, recusou-se durante meses a interpretar o papel, dizendo que não se parecia como Teixeira Gomes, que de facto era muito mais baixo. Num casting anterior, eu tinha filmado um ator que, mesmo sem maquilhagem, parecia exatamente o verdadeiro Gomes. Mas, embora ele soubesse que vinha para um casting tão importante, nas cenas em que fazia de Gomes parecia que aquele homem nunca tinha lido livros, muito menos escrevê-los. O Sinde era totalmente diferente: mais alto, sim, mas com um porte verdadeiramente aristocrático que era a marca de Gomes: e por aristocrático quero dizer inteligência, cultura, humor e simplicidade. Ele finalmente decidiu fazer o papel, estudou todas as fotografias disponíveis - infelizmente e inexplicavelmente, não há quaisquer imagens em movimento sobre este presidente - e depois de algumas semanas de filmagem o meu ator diria que era, e cito, “uma versão melhorada de Teixeira Gomes”. (Em 1902, George Meliès também disse que a sua reconstituição da coroação de Edward VII, em estúdio, era, e cito, “mais verdadeira do que a natureza” ...)

Figura 6 – A última fotografia de Gomes em Bougie

Há apenas duas fotos de Teixeira Gomes na Argélia, e nesta última está quase cadavérico. O meu diretor de arte achava que eu deveria terminar o filme enquanto Gomes ainda parecia em boa forma, mas eu não vejo razão para evitar o envelhecimento e a morte. Era importante, no entanto, tornar esse envelhecimento credível. Eu tinha visto muitos filmes portugueses e séries arruinados pela maquilhagem ridícula do envelhecimento. Descobri em Londres uma excelente maquilhadora portuguesa, que pediu ajuda nesse particular aspecto das próteses do moribundo: elas foram feitas por Kristian Mallet, responsável por efeitos especiais em filmes como The Revenant, Piratas do Caribe e Guardiões da Galáxia.

Figura 7 – Fotograma do filme Zeus

A produção e a recepção dependem do contexto cultural

O contexto cultural é outra grande influência sobre como as coisas são mostradas num filme. Eu aprendi esta lição da maneira mais difícil. Zeus é uma co-produção entre Portugal e Argélia. Um milhão de euros, 60% portugueses, 40% argelinos. Mas quando foi submetido a financiamento na Argélia, o “Comité de Leitura” disse que era inadmissível que o país servisse apenas como paisagem para a aventura de Gomes. Eu concordei e voltei para a África para desenvolver as cenas argelinas. Mas nunca foi o suficiente. Eles queriam incluir no filme provérbios argelinos, canções e especialmente as questões coloniais: mesmo, e cito a exigência de um email, “uma manifestação anticolonial com pelo menos 100 figurantes”. Eu perguntei se eles eram uma comissão de leitura ou de escrita; se isso era um filme biográfico de Gomes ou um filme sobre a Argélia colonial; mas até certo ponto tive que ceder. A minha linha vermelha, porém, foi esta: eu queria ser fiel à verdade histórica. E a verdade é que Gomes nunca escreveu uma única linha em livros ou cartas sobre a situação colonial na Argélia (talvez ele achasse que a polícia poderia lê-los). Eles queriam torná-lo um herói contra a opressão francesa. Recusei. Mas, como tinha de encontrar soluções, fui encontrando pequenas soluções como colocar em palavras um fato verdadeiro: Gomes estava na Argélia durante as grandes comemorações em Alger e Bougie do centenário da colonização. Ele poderia ter usado o seu título de ex-presidente, mas permaneceu anónimo, nunca jogou o jogo dos colonizadores. Isso foi o mais longe que pude ir e obtivemos o financiamento.

O fato de que qualquer filme biográfico é uma leitura cultural também esteva presente na recepção do filme, o meu último tópico. Os cartazes português e argelino já mostram muitas diferenças, juntando e hierarquizando várias imagens de um modo que mereceria toda uma análise. E o italiano, esse, dá-nos apenas uma imagem, a do beijo dos jovens da ficção dentro do filme.

Figuras 7, 8 e 9 – Cartazes português, argelino e italiano

Na Argélia, a estreia foi numa grande sala de ópera, com mais de mil pessoas. E tabus maiores apareceram. Durante a cena de amor, numerosos homens saíram da sala, deixando as esposas e filhas lá dentro: não podiam suportar olhar para tal cena na presença de mulheres. Mais tarde, eles voltaram para a sala, mas saíam a qualquer momento em que Adelaide e Ramiro estivessem muito próximos ou a beijar-se, temendo que outra cena de sexo viesse. De modo que, quando o filme estreou em Bougie dois dias depois, achámos por bem anunciar antes da projeção que havia apenas uma cena de sexo leve, aos 37 minutos, e depois disso não haveria mais sexo.

Quanto à imprensa, alguns críticos elogiaram a coragem necessária para fazer um filme histórico (“Zeus revela segurança e experimentação num campo difícil, que poucos se aventuram a pisar”, escreveu Manuel Halpern), enquanto outros reclamaram que o contexto histórico da primeira república não estava totalmente desenvolvido. Alguns espectadores gostariam de ter mostrado Gomes como embaixador na Inglaterra ou como grande amigo de Columbano Bordalo Pinheiro, como se eu não tivesse qualquer limite de tempo para o meu filme. É claro que eu poderia ter economizado tempo se decidisse não incluir o bloco com o seu romance Maria Adelaide. Só que essa mistura entre biografia e ficção, embora não tão típica de um filme biográfico (mas eu não estava preocupado em fazer um género específico), era mais importante do que muitos pormenores históricos para aproximar-nos da vida interior e das visões daquele homem, que na minha opinião será lembrado pela história mais como escritor do que como presidente.

A inserção da ficção

Há algo muito interessante sobre essa inclusão da ficção literária no filme. Não foi tão selvagem como noutros filmes, como o Kafka de Soderbergh. A primeira vez que aparece, temos um subtítulo dizendo “Algarve, por volta de 1900” e a voz de Gomes numa introdução, claramente literária. Mais tarde, temos Gomes no seu quarto escrevendo o romance, lendo alto uma frase, que o ator no bloco de ficção repete logo em seguida. Restaria alguma dúvida de que essa era a ficção que ele estava a escrever no seu quarto de hotel? Então ele mais tarde diz novamente: “as autoridades apreenderam e queimaram o meu pequeno romance Maria Adelaide, escrito aos 77 anos de idade ali no meu quarto!” E Adelaide, Maria Adelaide, tinha sido um nome constantemente ouvido na parte ficcional.

O fato interessante é que, apesar de todas essas pistas que foram plantadas para dar uma ajuda ao espectador, muitas pessoas, talvez a maioria, viram este bloco como um flashback da juventude de Gomes. O que não é completamente falso, já que o romance é muito autobiográfico. A sua inspiração está no amor entre Gomes e Belmira. Gomes mudou o nome de Belmira para Maria Adelaide, mas por exemplo manteve o nome da mãe dela, Isaura. E acrescentou elementos, como o bócio, a fim de aumentar e justificar o seu crescente desgosto por ela. Quando o jornalista perguntou se ele ia escrever as suas memórias, Gomes respondeu: “Vou apenas escrever as memórias autênticas, uma vez que, tendo já esquecido de tudo, possa compor da imaginação, para que elas saiam interessantes e ... verídicas”. Isto é, com um pouco de ajuda da imaginação, a realidade torna-se mais verdadeira. Georges Simenon, em Memórias de Maigret, deixou-nos um conselho: “a verdade nunca parece ser verdadeira. Conte uma história a alguém. Se a transformar um pouco, parecerá mais verdadeira do que a verdade.” Depois de filmar Nanook, Flaherty também disse: “é preciso adicionar ficção para que o real se torne mais evidente”.

Aqui a questão é: os espectadores não sabem que o romance é autobiográfico, mas parecem estar tão treinados hoje em dia em seguir flashbacks que, apesar de todas as pistas úteis neste filme sobre um escritor, eles não veem o bloco de Maria Adelaide como um romance que Gomes está a escrever: veem-no como um outro pedaço de biografia, retratando a sua juventude. Picasso disse uma vez: “tudo que você pode imaginar é real”. O que aconteceu aqui foi que Gomes pegou num pedaço da sua vida, transformou-o em literatura, que um cineasta transformou em filme, que os espectadores recebem como realidade. Vejam como a lógica do biopic pode ser perturbadora...

Notas finais

1Os Outros da Arte, Oeiras, Celta, 1996, pp. 65-91, em que cito trabalhos anteriores.

2Vide Paulo Filipe Monteiro, Autos da Alma: os guiões de ficção do cinema português entre 1961 e 1990, tese de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, 1995, capítulo “História, história”, pp. 532-539.

3Eça de Queirós, carta ao Conde de Ficalho, in Literatura e Arte: uma antologia, Lisboa, Relógio d’Água, 2000, p. 159.

Referências bibliográficas

Altman, Rick. 1984. “A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre”, Cinema Journal, Vol. 23, No. 3 (Spring, 1984): 6-18.

Aristóteles. 1992. Poética, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda.

Arnheim, Rudolf. 1980. Arte e Percepção visual: uma psicologia da visão criadora, São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1980.

Barrett e Bolt (eds.). 2019. Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry, London: Blomsbury.

Costa, José Manuel. “O documentário ausente”, Revista de Comunicação e Linguagens, nº 9, Maio de 1989: 97-101.

Grilo, João Mário. 1997. A Ordem no Cinema: vozes e palavras de ordem no estabelecimento do cinema em Hollywood, Lisboa, Relógio d’Água.

Grivel, Charles. 1997. “Le roman sans fiction”, in U. Schulz-Buschaus e K. Stierle (orgs.). Projeckte der Romans nach der Moderne, Wilhelm Fink Verlag.

Langer, Susannne. 1980. Sentimento e Forma, São Paulo: Perspectiva (ed. or.: 1953).

McNiff, Shaun (ed.). 2013. Art as Research : Opportunities and Challenges, Bristol: Intellect Boks, 2013.

Metz, Christian. 1966. “La grande syntagmatique du film narrative”, Communications 8: 120– 124.

Metz, Christian. 1968. Essais sur la signification au cinéma, vol. I, Paris: Klinksieck.

Monteiro, Paulo Filipe. 1995. Autos da Alma: os guiões de ficção do cinema português entre 1961 e 1990, tese de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa.

Monteiro, Paulo Filipe. 1986. Os Outros da Arte, Oeiras, Celta.

Monteiro, Paulo Filipe. 2010. Drama e Comunicação, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.

Monteiro, Paulo Filipe. 2012. Imagens da Imagem, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra.

Monteiro, Paulo Filipe. 2015. “Pensamento e acção políticos de Manuel Teixeira Gomes, diplomata e presidente”, in Rollo e Amaro (coord.), República e Republicanismo, Casal de Cambra: Caleidoscópio: 483-502.

Nelson, Robin. 2013. Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistance, London: Palgrave Macmillan.

Pavel, Thomas. 1988. Univers de la fiction, Paris: Seuil.

Postlewait, Thomas. 1992. “History, hermeneutics and narrativity”, in Reinelt e Roach (eds.), Critical Theory and Performance, Michigan: The University of Michigan Press.

Queirós, Eça de. 2000. Literatura e Arte: uma antologia, Lisboa: Relógio d’Água.

Sierra, Daniel; Frago, Marta. 2019. “Young Winston and Darkest Hour’s films: Winston Churchill as British Hero in a Changing Europe”, in Screen Narratives: Order and Chaos, 12th Screenwriting Research Network International Conference, Book of abstracts.

Stierle, Karlhein. 1980. “The reading of fictional texts”, in Suleiman e Crosman (eds.), The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation, Princeton, Princeton University Press.