Abstract

“Where now? Who now? When now? Unquestioning. I, say I. Unbelieving. Questions, hypotheses.”. It is with this deconstructive note that Samuel Beckett opens his book “The Unnamable”. Before him, Espinoza had already inaugurated this indeterminacy around the body and man: “The fact is that no one has determined, until now, what the body can do.”. Fail, always and better: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again.” – so Beckett wrote. And it is because of the failure, the human (too human) act of failing, stumbling and jumping out of the dictate of unique thought, the precision of reversing the logic, as Duchamp inverted a urinal and started to call it “The Fountain”, that this text will be written. This communication is intended to be a compliment to the beatitude and the human being, whose essence is built around the error of wandering, in the performative deviation of difference. Against the unique and massifying dictate, we propose the “différance” of Charlie Chaplin, or Charlot, the Tramp. From the “flânerie” woven between the accident of failure and the humor of Charlie Chaplin and Buster Keaton, to the questioning and the will to never give up on Beckett: “where I am? I don’t know. You must go on. I can’t go on. I’ll go on”.

Keywords: Dictate, Failure, Beckett, Chaplin, Keaton

Introdução

A presente comunicação tem como objecto de trabalho uma reflexão em redor do corpo. Ao longo da história, a conceptualização em torno do corpo, tem observado múltiplas teorizações no sentido de defini-lo ou encerrá-lo em acepções e territórios políticos: enredar e esquadrinhar, foucauldianamente falando, tem sido uma prática habitual. À idealização e à absolutização do corpo como matéria passiva em Descartes ou à redução materialista do Homem-Máquina, em Julien de La Mettrie, o que propomos aqui é a variação e a impermanência do corpo, entidade em eterno devir. Entre o sujeito e o objecto, o subjectivo e o objectivo e, respigando um conceito de Artaud e de Derrida, talvez seja mais justo falar-se em corpo-subjéctil. Tratar-se-à, portanto, de um espaço entre espaços, entretecido por infinitas e mínimas percepções. Assim, ao pensamento único e codificador, cujo dictat implica o exercício da coerção e da disciplina, investiremos no pensamento diferencial, apoiados numa espécie de hermenêutica da instabilidade, oferecida por Beckett e tomando como corpus, duas figuras indecidíveis: Buster Keaton e Charlie Chaplin.

Do dictat à democracia por vir

Na sua obra Política, Aristóteles distingue três tipos de regimes políticos: a monarquia (o poder de um só), a oligarquia (o poder de poucos) e a democracia (o poder de todos). “A razão pela qual o homem, mais do que uma abelha ou um animal gregário, é um ser vivo político em sentido pleno, é óbvia”, (Aristóteles 2008, 7), esclarece-nos Aristóteles. E mais à frente, acrescenta que “perante os outros seres vivos, o homem tem as suas peculiaridades: só ele sente o bem e o mal, o justo e o injusto; é a comunidade destes sentimentos que produz a família e a cidade” (Aristóteles 2008, 7-8).

É, portanto, quase ao início que vamos e a Aristóteles, o pensador que enunciou uma teoria política que enlaça o homem e o poder, numa porosa rede de hierarquias.

Para Aristóteles é evidente a importância concedida à cidade (polis) e ao homem em comunidade. E será através destas figuras postas em jogo que se desenrola a sua teorização. “Quem for incapaz de se associar, ou não sente essa necessidade por causa da sua auto-suficiência, não faz parte de qualquer cidade, e será um bicho ou um deus” (Aristóteles 2008, 8). A tradução inglesa desta citação aristotélica, na predicação do homem, em vez de bicho, usa o termo beast: “(…) he is either a beast or a god” (Aristotle, 1998, 5). Olhando para trás, para a cadeia de acontecimentos e para o cúmulo de ruínas, à maneira do anjo da história de Walter Benjamin, referindo-se ao quadro de Paul Klee, Angelus Novus (Benjamin 2010, 13-14), talvez o adjectivo beast seja mais apropriado. Basta recordar, sucintamente, os processos coloniais e neo-coloniais, as duas grandes guerras mundias e a máquina de guerra nazi, ou a recente guerra dos Balcãs, na ex-Jugoslávia.

Partilhamos com o pensador grego a natural dificuldade em enunciar um modelo ou regime que seja consensual. O próprio Aristóteles disso nos dá conta, na caracterização que faz dos três regimes, classificando-os como desvios e determinando-lhes a sua ineficácia:

os três desvios correspondentes são: a tirania em relação à realeza; a oligarquia em relação à aristocracia; a democracia em relação ao regime constitucional. A tirania é o governo de um só com vista ao interesse pessoal; a oligarquia é a busca do interesse dos ricos; a democracia visa o interesse dos pobres. Nenhum destes interesses visa o interesse da comunidade (Aristóteles 2008, 117).

Esta sentença conclusiva e lacónica, ressoa numa outra, mais recente, de Derrida: “A justiça é uma experiência do impossível” (Derrida 2003, 28).

A diversidade do homem, das suas virtudes e da sua difícil conciliação na polis, é ilustrada com clarividência no seguinte fragmento: “A virtude do cidadão comum é diferente da do governante; e talvez por isso disse Jasão que ‘tive fome todas as vezes que não fui tirano’, querendo dizer que não sabia viver como simples particular” (Aristóteles 2008, 108).

Se a chamada natureza humana, acepção vasta e motivo de debate, pode abrir caminho à tirania, porque o tirano “não visa propriamente o bem comum, mas tão só o proveito pessoal” (Aristóteles 2008, 268), esta mesma natureza humana também pode empurrar e motivar o homem para outros empreendimentos; o dom da falta, que impele e impulsa.

É, pois, de necessidade e de responsabilidade, da falta ou da falha que aqui se vai aqui falar; de uma ética da hiper-responsabilidade civil de responder e de interrogar.

Quem dita não pede resposta; quem dita não pede discussão. “Dictatorship is the opposite of discussion” (Schmitt 2005, 63), escreveu Carl Schmitt. A palavra ditadura, informa-nos ainda Schmitt, implica todos os casos em que se pode dizer que uma ordem é ditada: “dictator est qui dictat, dictator is the one who dictates” (Schmitt 2014, 2).

O conceito de ditadura remete-nos para a Antiga Roma e para a figura do ditador (do latim dictator): o mais alto magistrado da República Romana, nomeado em circunstâncias de emergência, com excepcionais poderes e por um mandato de seis meses. A palavra ditar (do latim dictare, significa prescrever ou impôr) atesta o mecanismo inquestionável da autoridade do ditador.

Do que se trata aqui é de uma averiguação do corpo e do acto de dictare sobre ele imposto, porque é sobre o corpo que o poder, as suas relações e os seus agenciamentos agem, ainda que esse molde, esse dictatum (particípio do verbo dictare) ou diktat 1, se efectue de forma disseminada.

“O facto é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo”, afirmou Espinoza (Espinoza 2009, 99). E é esse corpo, esquadrinhado, segmentado, vilipendiado, objecto e foco de uma anatomia política, que Michel Foucault analisa em Vigiar e Punir, alertando-nos aí, que a “disciplina fabrica assim corpos submetidos e exercitados, corpos «dóceis»” (Foucault 2013, 160).

Serve esta muito breve excursão para abrir o fio feito de tensão, composto por outros corpos, não docilizados, que nos dão conta desta mecânica do poder e nos convidam a pensar na promessa da justiça e dessa democracia por vir, de que nos fala Derrida: “une démocratie à venir, et promise, digne de ce nom et à laquelle aucune démocratie de fait n’est adéquate” (Derrida 2001, 389). Esta inadequação entre as actuais democracias e a democracia por vir, apesar das reticências e das sucessivas interrupções históricas é, todavia, um processo e um movimento em construção.

“Não há democracia sem respeito pela singularidade ou pela alteridade irredutível, mas também não há democracia sem «comunidade de amigos»”, diz-nos ainda Derrida (Derrida 2003, 36). É, portanto, aos amigos que vamos, a essa comunidade de singularidades que nos oferecem o contra-campo deste double-bind que assedia e atravessa o corpo.

Tourner les mots

A expressão de Derrida tourner les mots 2 é uma expressão que porta o duplo sentido de rodar: rodar no sentido de tourner un film (acto de filmar), ou rodar no sentido de contornar as palavras, dar a volta, virar do avesso, transtornar o sentido e a autoridade discursiva. O urinol de Marcel Duchamp transmutado em Fonte, corresponde a esse gesto de desconstrução.

A convocação de Duchamp e da sua emblemática obra, serve-nos aqui como entrada simbólica e testemunho de uma ideia de crise. A palavra crise, como nos elucida Michel Serres, “vem do grego crinô, que justamente significa julgar. Explicar o sentido de um termo permite, por vezes, esclarecer aquilo que ele designa” (Serres 2019, 11). Assim, a instalação de Duchamp traduz, ao mesmo tempo, uma sintomática, porque sinaliza os desvios do poder, e uma programática, porque é, na sua essência, um programa, um manifesto e uma crítica ao poder e à sua matriz totalitarista que exclui outros olhares.

Em 1917, Marcel Duchamp protagonizou um dos eventos mais icónicos da história da arte ao inscrever a sua instalação Fountain (Fonte) numa mostra de arte moderna promovida pela Society of Independent Artists, em Nova Iorque. A entidade promotora anunciara que aceitaria qualquer obra, mas acabaria por recusar a peça de Duchamp (assinada com o pseudónimo R. Mutt.), alegando que não era uma verdadeira obra de arte. A exposição do urinol branco invertido, insere-se no conceito ready-made, ou seja, no transporte de um elemento do quotidiano, para o campo das artes. Esta deslocalização ou desterritorialização, além de pôr em debate a ideia de arte e da sua conceptualização, representa outro viés discursivo. O gesto de Duchamp concorda com a ideia de tourner les mots ou tourner les images; a imagem do mundo, era a figuração do mal, exposta pela 1ª Guerra Mundial.

Esta revolução intersticial, inscreve-se no contexto das vanguardas artistas e do dadaísmo em particular, com Triztan Tzara e Hugo Ball, entre outros. O movimento de inversão conceptual de Duchamp, preconiza, por conseguinte, o sinal de um abalroamento e duma inquirição sobre a arte e sobre o seu papel no mundo. À visibilidade óbvia de um urinol, o movimento de contornar ou tornear encetado por Duchamp, vem desordenar e desvelar outro nível de visibilidade; uma outra imagem do mundo.

Charlot, o inominável

“Agora, onde? Agora, quando? Agora, quem? Sem perguntar a mim mesmo. Dizer eu. Sem pensar. E dizer que são perguntas, hipóteses” (Beckett 2002, 7). É com esta nota desconstrutora que Samuel Beckett abre o seu livro O Inominável. Beckett é a afirmação desse outro olhar, um olhar que interfere e interrompe o diktat do logocentrismo – abre brechas e pôe questões. “Não estarei sozinho, nos primeiros tempos. (...) Vou ter companhia. Para começar. Alguns fantoches” (Beckett 2002, 8), continua Beckett, mas, como escreveu, não está sozinho.

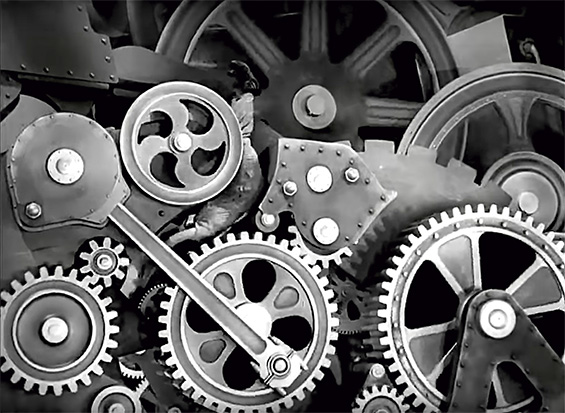

Modern Times (Tempos Modernos, 1936), de Charlie Chaplin, mostra os seres humanos como peças de uma engrenagem. A personagem por si criada, Charlot, também não estará sozinho. No filme, a sua companhia inicial serão os seus colegas na linha de montagem de uma fábrica. O dispositivo do poder precisa de todos os corpos para a constituição de uma engrenagem, fundada no compromisso entre a maximização utilitarista e economicista das forças do corpo e o enfraquecimento da sua resistência. É esta precisão e a necessidade, que motivará Chaplin ao seu manifesto e à enunciação da sua faculdade de pensar. Para começar. Alguns fantoches, replico Beckett. Em Modern Times, os fantoches são os trabalhadores, esses corpos submissos, tornados dóceis, porque atravessados pela razão do dispositivo, cujo propósito é a eficiência e o proveito económico. Sobre este controlo minucioso das operações do corpo, Foucault esclarece-nos que “trata-se de exercer sobre ele uma coerção subtil, de assegurar controlo ao próprio nível da mecânica – movimentos, gestos, atitudes, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo” (Foucault 2013, 159).

Nos anos 30, Chaplin perceberá a inquietação resultante da recessão e do desemprego decorrentes da Crise de 1929 (Grande Depressão), bem como as alterações no processo produtivo, com a adaptação de novos modelos de produção (Taylorismo e Fordismo), baseados na racionalização e na divisão do trabalho.

Charlot é a singularidade em dissonância com a linha de montagem fordista e taylorista. O realizador satiriza de forma admirável a mecanização do trabalho e, por extensão, a exploração racional dos trabalhadores.

Figura 1 – Três frames de Modern Times (1936): Charlie Chaplin devorado pela máquina

Nascido em Londres, Charles Spencer Chaplin, ou Charlie Chaplin, com a criação de Charlot, The Tramp, inventa a persona mais fascinante e duradoura da era do cinema mudo. The Tramp é uma espécie de alter-ego, uma alegoria e uma síntese da vida e obra de Chaplin.

Ao seu estilo, um compósito entre a personalidade arguta e desengonçada e o inaudito guarda-roupa, a lenda tem conferido várias origens, atribuindo o casaco apertado a Charles Avery, os sapatos a Ford Sterling ou as volumosas calças a Roscoe Arbuckle. Talvez possa ser verdade, dado que Sterling e Arbuckl estariam em estúdios contíguos ao de Chaplin. É durante a rodagem de Mabel’s Strange Predicament (lançado a 9 de fevereiro de 1914, dois dias depois de Kid Auto Races at Venice, mas produzido antes deste), que Chaplin engendra o seu memorável visual:

I had no idea what make-up to put on. (…) However, on the way to the wardrobe I thought I would dress in baggy pants, big shoes, a cane and a derby hat. I wanted everything to be a contradiction: the pants baggy, the coat tight, the hat small and the shoes large. (…) I added a small mustache, which I reasoned, would add age without hiding my expression. I had no idea of the character. But the moment I was dressed, the clothes and the make-up made me feel the person he was. (…) Gags and comedy ideas went racing through my mind. (…) This encouraged me and I began to explain the character: ‘You know this fellow is many-sided, a tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure (Chaplin 1964, 154).

The Tramp é um vagabundo bem-intencionado, que tropeça na vida de forma sempre cómica e o símbolo de uma profunda crítica social. Modern Times satiriza o capitalismo e os maus-tratos a que os empregados estavam sujeitos, desde a Revolução Industrial. Como o próprio Chaplin afirmou: “I have never read Karl Marx, nor have I studied socialism. But it is clearly recognized that the abuses of capitalism accelerated the depression of the 1930s” (Carr 2017, 156).

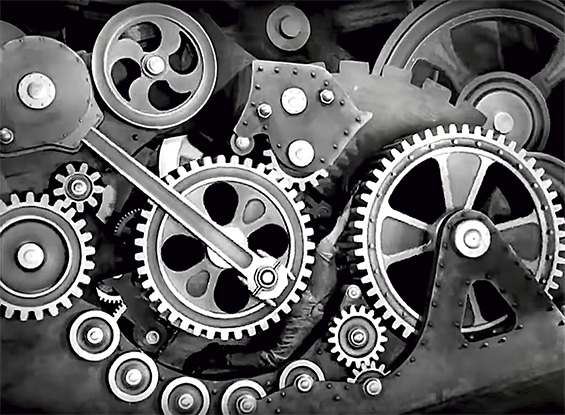

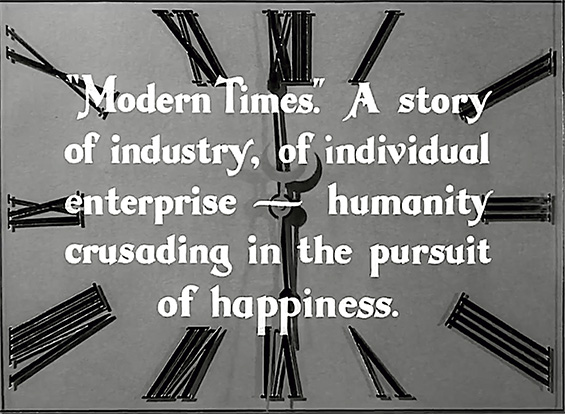

Figura 2 – Dois frames de Modern Times (1936): plano de abertura e de fecho.

Logo na abertura do filme, sobre a imagem de um relógio, sinal do tempo ou do Cronos que devora, Chaplin exibe uma frase que apela à felicidade: “A story of industry, of individual enterprise - humanity crusading in the pursuit of happiness”. De devoração se trata também, quando Charlot, no corolário de uma sequência magistral de gags a sublinhar a repetição dos gestos no menor tempo possível, é literalmente engolido pelo dispositivo maquínico, denunciando, dessa forma, o seu descompasso face à máquina de produção e ao homem-máquina.

Numa outra cena, Charlot caminha pelas ruas e pega numa bandeira que caíra de um camião; um simples pano vermelho usado para sinalizar a sua carga. Charlot empunha a dita bandeira vermelha e fá-la balançar no ar, tentando avisar o motorista que a perdera. Entretanto, surge atrás dele uma manifestação de trabalhadores e forma-se um quadro em que Charlot, passa a ser, aos olhos da polícia, um agitador, acabando por ser preso. Através da fabricação de um gag humorístico, Chaplin retrata nessa cena uma realidade da época: os conflitos laborais. O movimento operário cresceu consideravelmente nos anos de 1934 a 1940. A greve dos trabalhadores têxteis de 1934, é disso exemplo, sendo lembrada como uma das maiores greves da história dos trabalhadores dos Estados Unidos da América, envolvendo 400.000 trabalhadores.

Chaplin sempre teve uma posição política de esquerda, o que desagradou o governo norte-americano. No âmbito da famosa caça às bruxas, chegou a ser inserido na Lista Negra de Hollywood, por J. Edgar Hoover, que dirigia as actividades anticomunistas do FBI, promovidas pelo senador Joseph McCarthy (Macarthismo).

E porque tocamos no tópico da ameaça vermelha, revisitemos rapidamente dois outros filmes de Chaplin, com a promessa de voltarmos a Modern Times.

Figura 3 – Dois frames de Monsieur Verdoux (1947): Charlie Chaplin.

Com Monsieur Verdoux (O Barba Azul, 1947), Chaplin realiza o seu filme mais polémico, uma crítica cínica e mordaz ao sistema capitalista, tendo motivado a censura dos meios conservadores americanos. O filme seria proibido na maior parte dos Estados Unidos e Chaplin acusado de comunista. O guião inspira-se na história real do serial killer francês Henri Désiré Landru, condenado à morte e executado na guilhotina a 25 de fevereiro de 1922.

O tom incisivo de Chaplin está bem patente em algumas das frases que escreveu para a sua personagem, Henri Verdoux. Tomemos, a título de exemplo, três passagens. Na primeira, no tribunal, depois de terem elogiado, apesar de tudo, a sua inteligência, o juíz pergunta se tem algo a acrescentar, ao que Monsieur Verdoux responderá:

Oui, monsieur, I have. However remiss the prosecutor has been in complimenting me, he at least admits that I have brains. Thank you, Monsieur, I have. And for thirty-five years I used them honestly. After that, nobody wanted them. So I was forced to go into business for myself. As for being a mass killer, does not the world encourage it? Is it not building weapons of destruction for the sole purpose of mass killing? Has it not blown unsuspecting women and little children to pieces? And done it very scientifically? As a mass killer, I am an amateur by comparison. However, I do not wish to lose my temper, because very shortly, I shall lose my head.

Na segunda passagem, depois de sentenciado à morte na guilhotina e momentos antes da sua execução, Monsieur Verdoux recebe na prisão a visita de um jornalista, a quem comenta: “Wars, conflict – it’s all business. One murder makes a villain; millions, a hero. Numbers sanctify, my good fellow!”. E na terceira passagem, ainda na prisão, recebe um padre que lhe diz: “I’ve come to ask you to make your peace with God”, ao que Monsieur Verdoux replica: “I am at peace with God. My conflict is with Man”.

Dos fragmentos citados, deve sublinhar-se a ênfase de Chaplin na ideia de guerra como máquina de negócios, cujo protagonista é o homem. Como já alertara Nietzsche: “nós sofremos do homem, não há dúvida. (...) Estamos cansados do homem” (Nietzsche 1998, 34-35).

Depois desta breve incursão a Monsieur Verdoux, não resistimos a uma última citação, retirada do filme The Great Dictator (O Grande Ditador, 1940), uma das obras maiores de Chaplin e o seu primeiro filme totalmente sonoro, treze anos depois do fim do cinema mudo. The Great Dictator é uma sátira burlesca a Hitler, ao nacional-socialismo e a todos os regimes ditatoriais. O fragmento citado, refere-se ao seu notável discurso, uma redução alquímica da análise contundente de Chaplin:

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone – if possible – Jew, Gentile, Black Man, White. (...) You are not machines! (...) Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty! (...) Dictators free themselves but they enslave the people! (…) Soldiers! In the name of democracy, let us all unite!

Figura 4 – Dois frames de The Great Dictator (1940): Charlie Chaplin.

E voltemos a Modern Times. A personagem de Charlot, o vagabundo, era uma predileção de Beckett. Em À Espera de Godot, Estragon e Vladimir, são igualmente dois clowns-vagabundos, duas personagens retidas na angústia da espera. Por seu lado, Charlot, o flâneur, é o homem da errância, das passagens e dos encontros. É nessa itinerância feita de erros e de acidentes, que encontrará Ellen (Paulette Goddard), a mulher que é presa por roubar um pedaço de pão. Paulette Goddard será o motivo do seu enlace amoroso, tanto na ficção como na vida real.

Apesar do sistema de captação, sincronização e produção de som, ser ainda rudimentar (The Jazz Singer, de Alan Crosland, de 1927, é considerado o primeiro filme sonoro), Modern Times é já um filme com som gravado. Todavia, a sonorização restringe-se à música, à bruitage industrial e às vozes ditadas pelas máquinas e pelo dono da fábrica. A voz humana, a de Chaplin, será escutada, pela primeira vez, quase no final do filme.

Chaplin, um mestre na arte da pantomima e da construção do gag ou piada visual, sempre foi vesso ao uso da fala. Como afirmou: “Os filmes falados? Podem dizer que os detesto! Vêm estragar a arte mais antiga do mundo, a arte da pantomima. Destroem a grande beleza do silêncio” (Martin 2005, 137). Wittgenstein, no seu Tractatus logico-philosophicus, parece alinhar com a mudez persistente de Chaplin: “o que se pode em geral dizer, pode-se dizer claramente; e sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar” (Wittgenstein 2001, 131).

O momento em que ouvimos a voz de Chaplin, é movido novamente pelo inusitado e pelo acidental. Charlot, a trabalhar com Ellen num restaurante, tem que cantar para entreter os clientes. Como não consegue decorar a letra da canção, Ellen escreve-lhe o texto na manga do casaco. A sua performance é magnífica e nonsense; é sob essa toada musical que Chaplin se movimenta. Na sua amplitude física de gestos, num entusiasmo frenético, faz a manga voar do seu punho e sair do enquadramento. Foi-se o texto escrito por Ellen, foi-se o dictatum, enquanto Chaplin adia e persevera no seu silêncio. Ellen sugere-lhe que cante, porque as palavras não interessam (“Sing! Never mind the words”).

Figura 5 – Dois frames de Modern Times (1936): Charlie Chaplin e Paulette Goddard: “Sing! Never mind the words”.

Charlot investe então numa perfomance entre a pantomima, a dança e o canto, mas as falas são uma assemblage ininteligível de expressões em francês, italiano e espanhol, usando palavras sem aparente sentido. Na verdade, a nonsense song chama-se Je cherche après Titine e foi criada em 1917, em plena 1ª Guerra Mundial, pelos franceses Marcel Bloch (Bertal) e Louis Maubon, com música de Léo Daniderff.

A distorção feita por Chaplin, tem o sabor da repetição e da diferença, da estranheza e do informe, ficando para a história pelo seu tom absurdo e risível, reforçado pelo contexto da narrativa. “Eu só acreditaria num deus que soubesse dançar. E quando vi o meu demónio, achei-o sério, consciencioso, profundo, solene: era o espírito de gravidade – graças a ele, todas as coisas caem. Não é com a cólera, mas com o riso que se mata” (Nietzsche 1998, 47) – assim falava Zaratustra, pela mão de Nietzsche.

Figura 6 – Três frames de Modern Times (1936): Charlie Chaplin e Paulette Goddard.

O momento em que finalmente Chaplin se dobra ao cinema falado pela primeira vez, é também o instante em que lhe aplica o seu maior golpe: a sua fala parece não ter sentido, soando antes a uma sátira ao som e à cultura da máquina. Clov, a personagem de Beckett em Endgame, também desconfia da eficácia da palavra, preferindo, em última instância, o silêncio: “I use the words you taught me. If they don’t mean anything any more, teach me others. Or let me be silent” (Beckett 1981, 44).

O gesto performativo de Chaplin configura um abalo da língua e da própria acepção de signo linguístico: Chaplin, num trabalho de bricolage morfológica, reinventa uma fala. Sobre a resistência à palavra, Beckett escreveu: “O silêncio, falar do silêncio (...) são palavras que me ensinaram, sem me terem mostrado bem o que significam (...) são palavras neutras (...) se tivesse uma paleta, misturá-las-ía, variá-las-ía” (Beckett 2002, 179-180). Misturar, variar e reterritorializar; parece-nos que foi o que Chaplin fez, num processo de collage dadaísta, composto por diferentes materialidades signícas, acústicas e psíquicas.

Numa sociedade saturada de regimes de signos, em que “o aparelho de Estado é um agenciamento concreto que efectua a máquina de sobrecodificação de uma sociedade” (Deleuze e Parnet 2004, 156), Chaplin rasga uma fissura no cânone linguístico. Mais do que um abalo sintagmático, pode-se falar de um gesto que sacode as linguagens, numa espécie de engasgamento estilístico. Como frisou Deleuze, um “estilo, é conseguir gaguejar na sua própria língua. (...) Ser como que um estrangeiro na sua própria língua. Traçar uma linha de fuga” (Deleuze e Parnet 2004, 14).

Em Chaplin, a edição cinematográfica começa no seu corpo, no cut da sua voz, na interrupção e na disjunção. O adiamento e o emudecimento voluntário da sua voz é um acto de cinema e um gesto libertário de resistência e de recolhimento. Essa resistência é também uma fuga à totalização e ao totalitarismo que impõem uma padronização do corpo. A recusa da voz luta contra esse forcing totalitarista: “Não há totalidade, há um esforço para totalizar, um esforço interminável para totalizar um eu que nunca é totalizável” (Derrida 2012, 120). Resistir é mobilizar a variação num corpo que desafia e num idioma de resistência, que é um recolhimento e um apelo a outra escuta: à escuta do espírito. “Ouvir é propriamente este recolher-se, que se concentra num apelo e numa provocação”, afirmou Heidegger em Ensaios e Conferências.

O que esperamos de Chaplin é entendê-lo, perceber o que diz, mas o que diz não se enquadra no cânone; daí a estranheza. Mas, como disse Heidegger, “é mais salutar para o pensamento caminhar pela estranheza do que instalar-se no compreensível” (Heidegger 2008, 200).

O verbo entender, na tradução francesa, entendre, tem esse suplemento que apela à escuta. A aptidão da escuta enlaça-se no acto de esperar; a estranheza em Chaplin instala-se no suspense da espera. Partilhamos dessa espera: à espera da voz ou de Godot? Aí, em À Espera de Godot, a espera é dilatada, tal como a fisicalidade de Charlot, que provoca a expulsão do dictatum; e depois vem a fala rasgada por falhas. Como reiterou Beckett: “All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. First the body. No. First the place. No. First both. Now either. Now the other” (Beckett 1989, 101). No conto de Beckett, Worstward Ho, de onde retiramos esta citação, assiste-se a uma redução da linguagem e a uma depuração fragmentária e minimalista, preenchida por intervalos e falhas.

É da fala falhada de Chaplin que damos conta e da ideia de recolher-se em outras possibilidades de expressão. A falha ou o erro têm sido integradas pela arte e Sara Jane Bailes confere-lhe o justo relevo, ao trabalhá-la como uma estratégia criativa na performance contemporânea, redimensionando a falha no que denomina por Poetics of Failure: “the failure (...) rekindles the very desire to express” (Bailes 2011, 66). Esta poética da falha ou da interrupção, significa o estilhaçamento da discursividade canónica e sinaliza a abertura de um espaço de devir e de uma potência do pensar e do sentir.

É, pois, da incapacidade de traduzir o mundo por palavras e da inépcia da linguagem que aqui se trata; de uma não competência ou de uma não justeza ou justiça. O absurdo, a dificuldade em comunicar e a comédia nonsense, estão presentes em Chaplin e têm o seu equivalente em Beckett, uma obra marcada pelo vazio existencial, pela incomunicabilidade do mundo e pelo humor.

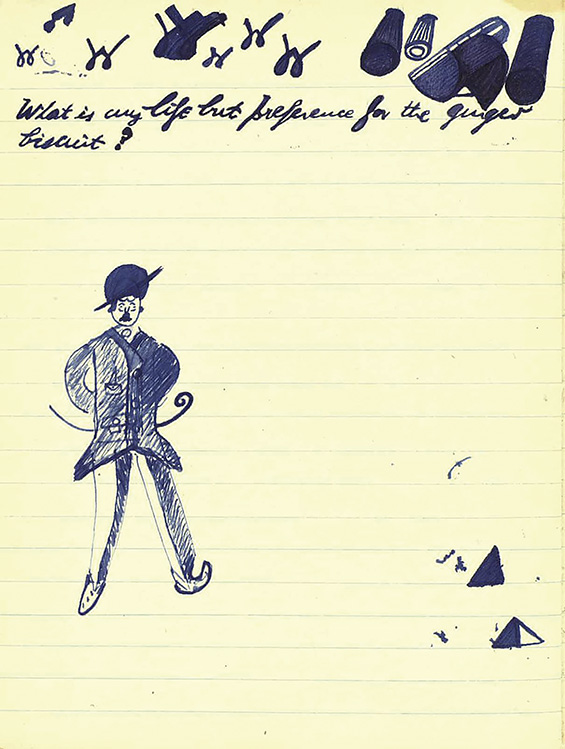

Figura 7 – Desenho de Beckett, com Chaplin e a frase “What is my life, but preference for the ginger biscuit?”

Buster Keaton: do vaudeville ao absurdo

Buster Keaton, de nome verdadeiro Joseph Frank Keaton, nasceu no seio de uma família ligada às actuações em medicine shows e ao vaudeville. O nome Buster terá surgido num espectáculo itinerante, quando o ilusionista Harry Houdini, ao ver as quedas de Keaton, ainda criança, terá proferido a exclamação real buster e o nome ficou. As quedas e a sua prodigiosa elasticidade física, associadas a um rosto impassível, the stone face, são a imagem de marca de um dos maiores talentos na arte de trabalhar o humor.

“Não há cómico fora daquilo que é propriamente humano” (Bergson 1991, 14), escreveu Bergson. Mas, como nos clarifica Nietzsche, o “riso e a sabedoria alegre não são os únicos que fazem parte dos meios e das necessidades da manutenção da espécie; também o trágico faz parte dela, com a sua sublime sem-razão!” (Nietzsche 2000, 38).

Considerando, então, o cómico e o trágico como duas variáveis intrínsecas e constitutivas do homem, será à luz deste binómio que faremos a aproximação entre os dois autores.

Buster Keaton, tal como Charlie Chaplin, era um actor admirado por Beckett, uma das figuras fundamentais do chamado Teatro do Absurdo. Nesta curta análise, tentaremos mostrar que, tanto Beckett como Keaton trabalham sobre o absurdo: o absurdo do corpo, no palco e no plateau, perante o absurdo do mundo.

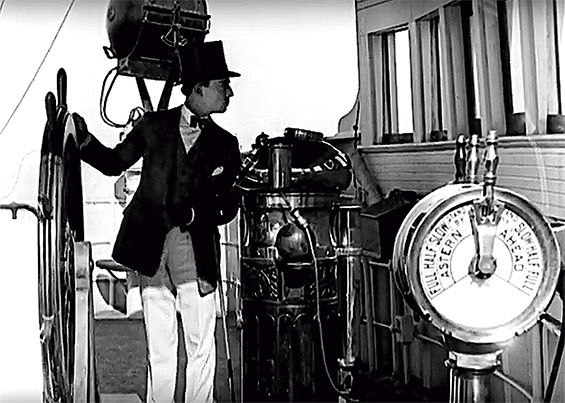

Em Buster Keaton, o mal, the touch of evil,3 está presente, por exemplo, em The General (Pamplinas Maquinista, 1926), com a guerra civil americana como pano de fundo, o roubo e o rapto dos seus dois amores: a locomotiva (General) e Annabelle Lee; em The Navigator (O Navegante, 1924), com o conflito entre dois pequenos países, seguido de um rapto ou em Sherlock Jr. (1924), uma dupla jornada de roubo e de rapto.

Martin Esslin, crucial na teorização do Teatro do Absurdo, afirma: “the Theatre of the Absurd strives to express its sense of the senselessness of the human condition and the inadequacy of the rational approach by the open abandonment of rational devices and discursive thought” (Esslin 1961, xix/xx). O Teatro do Absurdo é um anti-teatro, um acto de rebelião contra as convenções do teatro alinhado com o mundo. Também em Beckett, as palavras são familiares, mas a sua arquitectura é estranha, feita de esburacamentos, elipses e pausas. Há uma abstractização consciente, numa espécie de transferência ou de tradução da insensibilidade ou da irracionalidade do mundo.

Beckett, depois da eclosão da 2ª Guerra Mundial e da invasão de Paris pelo exército nazi em 1940, esteve ligado à resistência francesa e será por essa altura que escreve Watt, publicado em 1953. Nesta obra, Watt diferencia três tipos de riso, a enunciar, o amargo, o oco e o desconsolado:

O riso amargo ri-se daquilo que não é bom, é o riso ético. O riso oco ri-se daquilo que não é verdade, é o riso intelectual. (…) Mas o riso desconsolado é (…) o riso dos risos, o risus purus, o riso que se ri do riso (…) a saudação da mais elevada piada, numa palavra, o riso que se ri – silêncio, por favor – do que é infeliz (Beckett 2005, 55).

A comicidade é uma estratégia e um recurso epistemológico de Buster Keaton, como o é em Samuel Beckett. Há uma espécie de flirt entre o cómico e o mal, ou o trágico; e o gag talvez irrompa daí, desse patchwork de diferentes fios.

Toda a obra de Beckett é feita desta dupla captura e representa um meio de resistência e de provocação.

A tragédia é trabalhada pelo filtro irónico de Beckett, convidando-nos a partilhar desse balanço instável, como nos comprova a personagem de Pozzo em À Espera de Godot: “As lágrimas do mundo são infinitas. Por cada homem que começa a chorar, existe algures um outro que pára. E o mesmo se passa com o riso” (Beckett 2000, 46).

Figura 8 – Três frames de The General (1926): Johnnie Gray (Buster Keaton) e Annabelle Lee (Marion Mack).

É também de balanço e de um movimento oblíquo que se trata em Buster Keaton. O filme The General, oferece-nos um de muitos momentos exemplares do seu design cómico. Aí, num belo e melancólico gag, Johnnie Gray (Buster Keaton), afundado na maior tristeza por não lhe terem concedido o alistamento, condição também requerida pela sua amada, senta-se no braço ou barra metálica da sua locomotiva. É na mais profunda melancolia que o contemplamos. Então, The General arranca e vemos Keaton a subir e a descer, numa coreografia mecânica, pendular, a sinalizar os dois pólos: o humor e a tragédia.

Como espectadores, sabemos da condição do protagonista, do seu contexto e do seu problema e ainda assim, não resistimos a rir. Segundo Bergson, o “cómico exige (...) para produzir todo o seu efeito, qualquer coisa como uma anestesia momentânea do coração” (Bergson 1991, 16).

Para a eficácia desta antinomia, em que as categorias do cómico e do trágico se entrelaçam, parece-nos fundamental a ideia do absurdo, apoiada numa pose aparentemente paradoxal, pose de pedra, dos actores. A sua inabalável expressão motiva uma expectativa e uma suspensão ética, abrindo caminho para aquilo que consideramos ser outra das chaves deste processo: a performatividade física. O tom de subtil comicidade, engendrado entre a performatividade física e a narratividade, feito de fragmentos minimais e sincopados, aproximam a textura semântica de Beckett ao estilo de Buster Keaton.

A persona de Keaton, carregada de uma inexpressividade facial, feita de contenção e construída sobre essa gravidade, entre o lacónico e o melancólico, tem na amplitude dos seus gestos, na elasticidade e no arrojo físico, o assomo de um outro corpus. É aqui que acreditamos estar um dos eixos conceptuais medulares da arquitectura dramatúrgica de Keaton. Os acidentes, as quedas, as passagens em vertigem, a violência física, nascem duma aparente não intencionalidade, corroboradas pela face que nunca ri. Gerry Dukes, referindo-se à peça À Espera de Godot, apreende esse mesmo tom em Beckett: “What is literally astonishing about Waiting for Godot is that it is assembled out of very similar materials—comic turns, pratfalls, vaudeville” (Bloom 2008, 137).

Se a tradição do burlesco e do vaudeville foram os alicerces da fundação de Joseph Frank Keaton, será o absurdo e o nonsense que irão dar fortaleza e consistência à figura de Buster Keaton.

À infinita paleta de malabarismos e acrobacias, sem recurso a duplos (stunts), deve acrescentar-se a extraordinária imaginação de Keaton e o seu virtuosismo na invenção técnica e no uso da linguagem cinematográfica. Disso daremos conta, especialmente em Go West e em Sherlock Jr., ainda que de forma curta e injusta, tantos são os exemplos.

Por ora, nomeamos de passagem dois filmes que testemunham a sua perícia técnica e a sua mestria criativa. Em The Playhouse (1921), Buster Keaton surge a tocar todos os instrumentos de uma orquestra, replicando-se nos diferentes elementos da orquestra, num evento que comprova o seu engenho na manipulação da linguagem cinematográfica. Em The Navigator (1924), profícuo em momentos mágicos sem recurrer à tecnologia, Keaton não é o clássico palhaço-pobre, mas um milionário que decide casar de um momento para o outro. Endereça o convite a uma mulher, que o recusa, mas uma sucessão de eventos leva-os ao mesmo barco – o Navigator. Destacamos aqui duas cenas inesquecíveis: a cena em que Keaton emerge do mar num escafandro, qual Neptuno vindo do fundo das águas, para salvar a mulher a quem pedira em casamento e que estava prisioneira de uma tribo de canibais e outra, quase no final, em pleno alto mar e só com uma bóia, quando ambos estão a afundar-se e, parecendo inevitável o seu fim, são subitamente elevados e salvos por um submarino.

Figura 9 – Três frames de The Navigator (1924): Buster Keaton e Kathryn McGuire.

Nos filmes de Buster Keaton há um pathos entre a lógica e o absurdo: a sua base realista, sustenta a diversidade dos elementos surrealistas ou de puro nonsense.

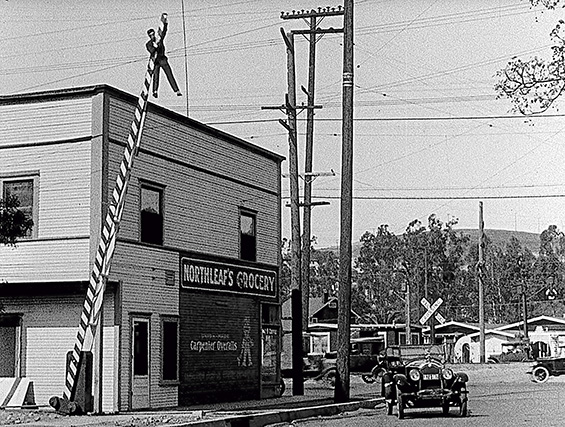

Go West (1925), a segunda incursão de Buster Keaton no Oeste (a primeira foi The Paleface, em 1921), abre com um plano de uma estátua a encimar uma frase: “Go west, young man, Go west”. A frase pertencerá ao jornalista do York Tribune, Horace Greeley, representado na estátua, e faz eco da grande alma americana: “Go west, young man and grow up with the country”.

Go West é um filme entre o western e o burlesco, em que vemos Friendless (Buster Keaton), na pele de um cowboy. No rancho onde trabalha, desenvolverá uma relação afectiva com uma vaca de belos olhos castanhos, uma verdadeira personagem e com nome: Brown Eyes. Além da filha do proprietário do rancho, passa a existir uma segunda figura feminina, Brown Eyes, que suplantará a primeira e passará a seguir Friendless por todo o lado. Já em Los Angeles, manadas de vacas invadem a baixa da cidade. Friendless veste um disfarce de diabo para atrair os animais, conseguindo reuni-los e devolvê-los ao proprietário do rancho. Este, perante a filha, em sinal de gratidão, diz-lhe que pode pedir tudo o que quiser. Friendless responde: “I want her” e, passando pela filha do proprietário, vai buscar Brown Eyes, a vaca. O filme termina com os quatro de regresso ao rancho: o pai e a filha à frente e Friendless com Brown Eyes, no banco de trás.

Esta última cena, mais a cena do diabo à solta pela cidade e a síntese amorosa entre Friendless e Brown Eyes, configuram exemplos emblemáticos de um tom absurdo e surrealista em Buster Keaton. A escrita de Keaton promove o intervalo da falha, através da irrupção de eventos gerados pelo acidente. É por esse intervalo que irrompe a sua arte da falha, uma estética que trai a seriedade discursiva e faz eclodir o humor.

Figura 10 – Três frames de Go West (1925): Buster Keaton, com Brown Eyes, o proprietário e a filha.

De uma dimensão espectral em Buster Keaton

O genial autor e actor, considerado o mestre da comédia visual e física, explora o cinema no seu mais amplo sentido etimológico. Cinema, do grego kinema (movimento), tem a mesma raíz etimológica da palavra cinética, que é a força necessária exercida sobre um corpo, para gerar o seu deslocamento. Falar de Buster Keaton, o slapstick performer por excelência, é falar dessa força composta pelo atleticismo, pela realização e pela montagem, uma découpage construída de ritmo, choque e vertigem.

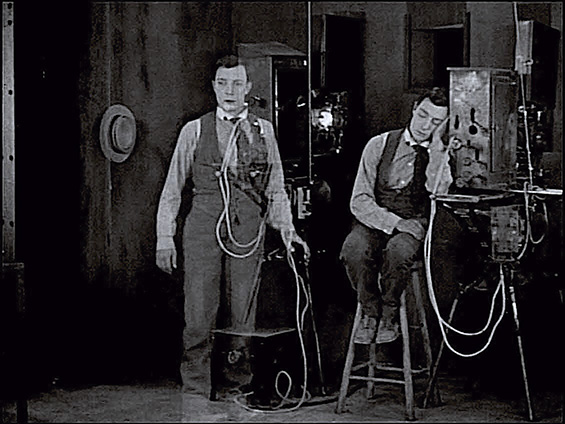

O filme Sherlock Jr. (1924), apresenta-nos, no segundo plano, Buster Keaton na personagem de um projecionista, sentado na sala de um teatro, a ler um livro com o título How to Be a Detective. Ele está apaixonado por uma mulher, Kathryn McGuire, mas será envolvido, injustamente, no roubo de um relógio. De regresso ao trabalho, dá início à projecção de um filme: Hearts and Pearls. Entretanto, adormece e assiste-se, então, à duplicação de Keaton, numa espécie de espectro ou fantasma que se descola do seu corpo adormecido. A viagem onírica, solução engendrada por Keaton, será, ao mesmo tempo, o suplemento e a sublimação do real.

O tom nonsense dado pelos truques ilusionistas, à semelhança da trucagem cinematográfica, são evidentes, por exemplo, na cena em que o detective foge dos ladrões, saltando por uma janela e transformando-se numa mulher ou numa outra, em que, encurralado num beco, joga-se para dentro de uma mala aberta e desaparece. Tal como nos filmes surrealistas, o espaço onírico aceita e justifica os eventos mágicos de Buster Keaton.

Sonho e realidade atravessam-se: de um lado, o projecionista no seu anseio pela mulher amada e pela resolução do mistério do relógio roubado; por outro, a projecção do funcionário na figura do detective, mediada pelo sonho. A passagem do actual ao virtual, é também a travessia para a tela e para a dimensão construída pelo sonho. Também aqui há um roubo, no caso, de pérolas e um dos ladrões dirá: “We are lost! He is sending for the world’s greatest detective – Sherlock Jr.!”.

Figura 11 – Três frames de Sherlock Jr., (1924): Buster Keaton atlético, espectral e enamorado.

E se o cartão de abertura do filme nos dá a ler: “There is an old proverb wich says: Don´t try to do two things at once and expect to do justice to both”, Keaton cumpre as duas missões e reconquista a mulher amada. Esse momento de reconquista é dado quase no final, quando a mulher vai ter com Keaton, já desperto, para reparar o equívoco. Depois do tópico do duplo, temos o duplo plasma e a realização dá-nos aí dois planos, dois plasmas: o da tela, onde o filme Hearts and Pearls mostra um casal e o da janela da sala de projecção, moldura em formato de tela, que encerra o casal Keaton e Kathryn. Ela espera por um sinal dele. Ele, nervoso, repara na tela e, num processo de mimesis, copia os gestos de enlace do casal projectado na tela, desde a oferta do anel até ao beijo final.

Sobre a solução do sonho criada por Buster Keaton e sobre as possibilidades oníricas experimentadas pelo cinema surrealista, nomeadamente por Buñuel e Dali em Un Chien Andalou, Paul Hammond refere: “In all probability it was an idea they’d appropriated from Buster Keaton” (Hammond 2000, 19).

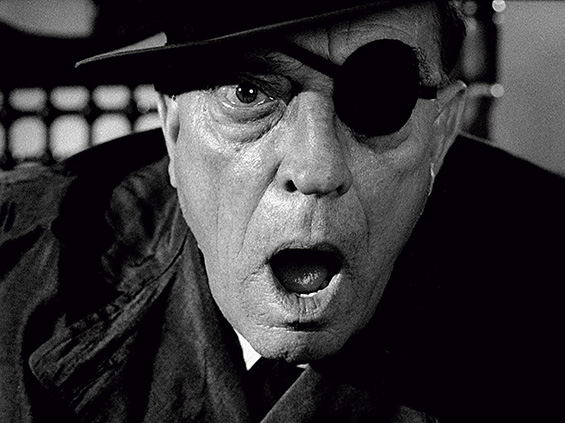

É igualmente a temática do duplo que sustenta Film (1964), o projecto de Samuel Beckett e Alan Schneider, com Buster Keaton como protagonista. O director de fotografia é Boris Kauffman, irmão mais novo de Dziga Vertov (O Homem da Câmara de Filmar, 1929). Talvez não seja por acaso que o primeiro plano de Film seja um olho, mas, ao contrário da câmara-olho (kino-glaz) de Vertov, em Beckett, a proposta é outra: do corte no olho em Un Chien Andalou, de Buñuel (1929), um corte na lógica e na linearidade narrativa, ao olho de Beckett; outro corte epistemológico.

A seguir ao plano do olho, segue-se uma panorâmica errante, ao estilo de Kauffman, director de fotografia de Jean Vigo em A Propos de Nice (1930) e em L’Atalante (1934). O plano descobre então Buster Keaton, mas sem lhe descortinarmos o rosto, o qual será visto só no final; esse é o cuidado de Beckett. Keaton caminha pelas ruas, passa por um casal e depois da sua passagem, a câmara foca o casal; o homem e a mulher devolvem o olhar e fixam directamente a câmara, num esgar de pavor e angústia. O mesmo se passa com outra personagem que se cruza com Keaton. Nós, espectadores, inquietamo-nos e ficamos à espera; mas aqui, como em À Espera de Godot, não há intriga ou plot óbvio. Como nos diz Martin Esslin: “The subject of the play is not Godot but waiting, the act of waiting as an essential and characteristic aspect of the human condition” (Esslin 1961, 17).

O afeiçoamento às regras da percepção cinematográfica, empurra-nos para a procura de uma trama ou de uma âncora racional. É nesse sentido que construímos um espaço de ilusão: um espaço conceptualizado dentro do campo enquadrado pela câmara. Na vidência cinematográfica, o dentro de campo é iludido pela habituação que construímos: o acto treinado de esquecer o olho mecânico. O espaço dentro de campo é o plateau da ficção; é aí que se passa alguma coisa; é aí que se passa o campo e o contra-campo. O que Beckett faz é derrubar a fronteira entre o dentro de campo e o fora-de-campo, incluindo a câmara como um outro olhar: esse é o contra-campo. Podemos definir como personagens a entidade O, o homem, Buster Keaton, que seguimos até casa, e E, o outro ponto de vista, o outro Eu, que será revelado só no final. E é aí que E, e nós também, vemos, por fim, o rosto de Keaton, na sua revelação espectral.

Figura 12 – Três frames de Film (1964): Buster Keaton.

O acto de fracturar a semântica cinematográfica, traduz a acepção da falha ou da fenda e, por aí, abre caminho a outra voz: a voz do absurdo.

Em Film, além de condensar a estética da falha, base de toda a sua obra, Beckett apoia-se no conceito do filósofo irlandês George Berkeley, esse est percipi, que afirma que existir é ser percebido. De um irlandês para outro, Beckett filosofa sobre a questão da percepção, de quem percepciona e do recorte do percepcionado.

“É necessário que algo seja insuportável no facto de ser percepcionado”, disse Deleuze sobre Film, o maior filme irlandês (Deleuze 2000, 39). O pânico do reconhecimento do outro, é o reconhecimento do absurdo e do insuportável que ele porta. Segundo Deleuze, o “filme de Beckett atravessou as três grandes imagens elementares do cinema, a imagem da acção, da percepção e da afecção” (Deleuze 2000, 42), determinando, assim, novos espaçamentos e novas e diferentes relações de tempo.

Ao convocar o dispositivo cinematográfico, o do olho mecânico, como o outro que vê e é visto, Beckett desvela uma dimensão imaterial ou espectral, afinal, a essência do cinema. A ser assim, Beckett auxilia-nos a perceber e a percepcionar um outro em nós – To Be or Not To Be? Derrida, a partir da leitura de Hamlet e em torno desta indecidibilidade, diz-nos: “c’est le monde, la disjointure temporale: ‘The Time is Out of joint’, le temps est désarticulé, démis, déboîté, disloqué (…) désajusté. Dit Hamlet” (Derrida 1993, 42).

A disjunção temporal é o tempo do absurdo e do desajustado e é disso que trata Beckett em Film e em toda a sua obra. “Il y a un tableau prodigieux de symptômes correspondant à l’œuvre de Samuel Beckett: non pas qu’il s’agisse seulement d’identifier une maladie, mais le monde comme symptôme, et l’artiste comme symptomatologiste” (Deleuze 2002, 183), elucida-nos Deleuze. Ao sintomatologista Beckett, junta-se outro, Buster Keaton, cuja missão é a mesma de Hamlet: “To be, or not to be, that is the question: Whether ‘tis nobler in the mind to suffer” (Shakespeare 2003, 158).

O tempo fora dos gonzos é o tempo que atravessa o homem e que perpassa pelas personagens de Beckett e pela obra de Keaton. A experiência da temporalidade, é a experiência indecidível do homem numa timeline que funde o mais familiar e o mais inquietante e terrível: “l´homme, du plus ‘unheimlich’ de tous les fantômes. (...) Il est encore plus spectral que le spectral. L’homme se fait peur. Il devient la peur qu’il inspire” (Derrida 1993, 231).

A história do homem é, por conseguinte, uma experiência espectral feita do múltiplo entrelaçamento daquilo a que Derrida nomeia por assédio (hantise) dos fantasmas: “Le processus spectrogène répond donc à une incorporation paradoxale” (Derrida 1993, 202). A este processo, denominaremos plano de imanência, um plano todo-ilimitado que comporta uma dupla dimensão: as ruínas da história – o espectro do mal – e a necessidade de as reparar – o espectro do bem e da beatitude. O corpo duplicado de Keaton em Sherlock Jr., corresponde a este devir-espectro: uma tarefa e uma promessa da reparação do mal. O rosto de Buster Keaton é, portanto, um acontecimento espectral e presentifica essa incorporação paradoxal do espectro.

Conclusão

Ao receber neste trabalho os autores tratados, temos a consciência do nosso curto dom da hospitalidade. Mais do que uma análise ou um exame, esta comunicação traduz um gesto de profunda gratidão. Cada obra de cada um dos autores é o exemplo eloquente de uma hospitalidade absoluta, a qual corresponde ao que Derrida define como “figure de l´hospitalité absolue dont on voudrait confier la promesse à une expérience aussi impossible” (Derrida 1993, 267). As obras de Chaplin e de Keaton, postas em diálogo com Beckett, ajudam-nos a pensar isso mesmo: a justiça como uma experiência do impossível, mas uma tarefa em curso. A justiça é um eterno devir, um paradigma em construção – como o homem.

Pela questão da justiça começámos e com ela terminaremos. A democracia por vir, é a tarefa messiânica e a promessa encarnada em Charlie Chaplin, Buster Keaton e Samuel Beckett.

O tempo, qualquer tempo, pede ao homem, a qualquer homem, que continue a pensar, que force o ofício do pensamento. O sublime modo de Chaplin, Keaton e Beckett nos proporem o homem, através do humor, do absurdo e de uma poética da falha, é um trabalho de Sísifo, não inglório, mas sempre nobre. Disso nos faz ver Albert Camus:

Cada grão dessa pedra, cada estilhaço mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para atingir os píncaros basta para encher um coração de homem. É preciso imaginar Sísifo feliz (Camus 1989, 152).

É preciso imaginar Sísifo feliz! Tourner les mots! Misturemos e variemos os dados e as palavras e escutemos a inspiração de Chaplin, no final de Modern Times: “Buck up – never say die. We’ll get along!”. And smile!4

E terminamos com o fragmento com que Beckett fecha o seu livro, O Inominável:

“aqui onde estou, não sei, nunca saberei, no silêncio não se sabe, tenho de continuar, não posso continuar, vou continuar” (Beckett 2002, 189).

Notas Finais

1Diktat (imposição) foi o modo como a Alemanha classificou o Tratado de Versalhes (1919), tratado que encerraria oficialmente a 1ª Guerra Mundial.

2Em Tourner les mots: au bord d’un tournage (Derrida e Fathy 2000), Derrida fala da sua experiência perante a câmara de filmar, com a poeta, ensaísta e cineasta Safaa Fathy.

3Touch of Evil (1958), é um filme noir realizado e protagonizado por Orson Welles, com Charlton Heston, Janet Leigh e Marlene Dietrich.

4Quando Chaplin compôs a música com que fecha Modern Times, o tema não tinha letra nem título. A letra e o título, Smile, foram criados em 1954 por John Turner e Geoffrey Parsons. No mesmo ano, Nat King Cole gravaria Smile.

BIBLIOGRAFIA

Aristotle. 1998. Politics. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Aristóteles. 2008. Política. Lisboa: Edições Veja.

Bailes, Sara Jane. 2011. Performance Theatre and the Poetics of Failure. London: Routledge.

Beckett, Samuel. 1981. Endgame & Act Without Words I. New York: Grove Press, Inc.

Beckett, Samuel. 1989. Nohow On. London: John Calder (Publishers) Ltd.

Beckett, Samuel. 2000. À Espera de Godot. Lisboa: Edições Cotovia.

Beckett, Samuel. 2002. O Inominável. Lisboa: Assírio & Alvim.

Beckett, Samuel. 2005. Watt. Lisboa: Assírio & Alvim.

Benjamin, Walter. 2010. O Anjo da História. Lisboa: Assírio & Alvim.

Bergson, Henri. 1991. O Riso. Lisboa: Relógio D’Água Editores.

Bloom, Harold. 2008. Samuel Beckett’s Waiting for Godot – Bloom’s Modern Critical Interpretations. New York: Bloom’s Literary Criticism.

Camus, Albert. 1989. O Mito de Sísifo. Lisboa: Livros do Brasil.

Carr, Richard. 2017. Charlie Chaplin: A Political Biography from Victorian Britain to Modern America. London: Routledge.

Chaplin, Charles. 1964. My Autobiography. New York: Simon & Schuster.

Deleuze, Gilles. 2000. Crítica e Clínica. Lisboa: Edições Século XXI.

Deleuze, Gilles. 2002. L’île Déserte. Paris: Les Éditions de Minuit.

Deleuze, Gilles e Claire Parnet. 2004. Diálogos. Lisboa: Relógio D’Água Editores.

Derrida, Jacques. 1993. Spectres de Marx. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 2001. Papier Machine. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 2003. Força de Lei. Porto: Campo das Letras.

Derrida, Jacques. 2003. Políticas da Amizade. Porto: Campo das Letras.

Derrida, Jacques. 2012. Pensar em não ver. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina.

Derrida, Jacques e Safaa Fathy. 2000. Tourner les mots: au bord d’un tournage. Paris: Galilée.

Espinoza, Baruch. 2009. Ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Esslin, Martin. 1961. The Theatre of the Absurd. New York: Anchor Books.

Foucault, Michel. 2013. Vigiar e Punir. Lisboa: Edições 70.

Hammond, Paul. 2000. The Shadow and Its Shadow: Surrealist Writings on the Cinema. San Francisco: City Lights Books.

Heidegger, Martim. 2008. Ensaios e Conferências. Petrópolis: Editora Vozes.

Martin, Marcel. 2005. A Linguagem Cinematográfica. Lisboa: Dinalivro.

Nietzsche, Friedrich. 1998. A Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras.

Nietzsche, Friedrich. 1998. Assim falava Zaratustra. Lisboa: Relógio D’Água Editores.

Nietzsche, Friedrich. 2000. A Gaia Ciência. Lisboa: Guimarães Editores.

Schmitt, Carl. 2005. Political Theology – Four Chapters on the Concept of Sovereignty. University of Chicago Press.

Schmitt, Carl. 2014. Dictatorship – From the origin of the modern concept of sovereignty to proletarian class struggle. Cambdrige: Polity Press.

Serres, Michel. 2019. Tempo de Crises. Lisboa: Guerra e Paz.

Shakespeare, William. 2003. Hamlet. Cambridge University Press.

Wittgenstein, Ludwig. 2001. Tractatus logico-philosophicus. São Paulo: edição Edusp.

FILMOGRAFIA

Modern Times, 1936. Realização e guião de Charles Chaplin. Com Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin.

The Great Dictator, 1940. Realização e guião de Charles Chaplin. Com Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert.

Monsieur Verdoux, 1947. Realização e guião de Charles Chaplin. Com Charles Chaplin, Mady Correll, Allison Roddan, Robert Lewis, Audrey Betz, Martha Raye, Isobel Elsom.

The Playhouse, 1921. Realização e guião de Buster Keaton e Edward F. Cline. Com Buster Keaton, Virginia Fox, Joe Roberts.

The Navigator, 1924. Realização de Buster Keaton e Donald Crisp. Guião de Clyde Bruckman, Joseph Mitchell e Jean Havez. Com Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroon.

Sherlock Jr., 1924. Realização de Buster Keaton. Guião de Clyde Bruckman, Jean Havez e Joe Mitchell. Com Buster Keaton, Kathryn McGuire, Ward Crane.

Go West, 1925. Realização de Buster Keaton. Guião de Buster Keaton e Lex Neal. Com Buster Keaton, Howard Truesdale, Kathleen Myers, Ray Thompson.

The General, 1926. Realização e guião de Buster Keaton e Clyde Bruckman. Com Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farley, Frederick Vroom, Frank Barnes, Joe Keaton, Charles Smith.

Film, 1964. Realização de Alan Schneider. Guião de Samuel Beckett. Com Buster Keaton.