Abstract

Explored by foreign travellers in different periods, the Amazon rainforest has long dwelt in the imagery of western countries. This trend is naturally extended to its numerous representations in cinema, often in a stereotyped perspective, full of clichés that respond to entertainment demands or to superficial foreign curiosity. This paper proposes to analyse its presence in some feature films produced mostly (but not only) in Hollywood along the last five decades. It aims at investigating how, in mainstream cinema, the features and characteristics that are supposedly typical of the region are shown, along with the demands of the respective film narratives, and at pinpointing the inevitable mismatches that emerge when facing the complexity of the ‘continent’ that effectively constitutes the region. In genres that run from adventure to comedy, fantasy or horror, film productions have set their plots there – partially, at least, and artificially or effectively – with varying approaches and degrees of depth to the region’s peculiarities. The choice of productions with so-called commercial appeal is due to such films having greater reach and international circulation. Thus their features are interesting for their capacity of spreading such imaginary, often with a shallow or distorted bias. The present is not a precise, socio-anthropological comparison between the ‘real’ Amazon region and that which is shown on the screens as a lost tropical paradise or a ‘green inferno’, for instance, but rather to point out how the logics of entertaining may assimilate a complex and multifaceted imaginary and present it in a simplistic, schematic, one-dimensional way.

Keywords: Amazon rainforest, Cinema, Fiction, Stereotypes, Hollywood.

O imaginário amazônico

A Amazônia é uma região que naturalmente desperta fascínio em todo o mundo. Sua mata densa, com áreas impenetráveis, fauna única e rios caudalosos, além de povos indígenas cujo isolamento guarda culturas milenares são alguns dos fatores que instigam o imaginário popular e transformam esta área em objeto de grande interesse. Sua condição privilegiada de “pulmão verde” dos trópicos tem atraído recentemente ainda maior visibilidade internacional em debates acerca do agravamento da crise climática mundial – sobretudo à luz das políticas nocivas implantadas pelo atual governo brasileiro em relação à região, com índices alarmantes de desmatamento e garimpo ilegal e invasões de território indígena.

A ascensão de visibilidade da Amazônia, em escala nacional e internacional, coincide com a eclosão do ciclo da borracha na economia mundial em finais do século XIX e início do século XX. É nesse período que a região amazônica brasileira1, com seus vastos seringais, experiencia uma fase de grande riqueza, embora já com fortes contrastes sociais; Manaus e Belém (capitais dos dois maiores estados amazônicos do Brasil, Amazonas e Pará) são as cidades que mais viverão os efeitos desse momento. Eldorado dos aventureiros, “inferno verde” dos naturalistas e “paraíso perdido” dos poetas, a Amazônia seria explorada e celebrada, louvada e temida, admirada e amaldiçoada por viajantes e estudiosos, aventureiros e cientistas, artistas e políticos de várias épocas.

Esta parte do mundo há muito povoa o imaginário dos países ditos ocidentais, notadamente desde sua descoberta pelo homem branco. E ao longo da história do cinema, este verdadeiro continente verde tem também figurado amplamente como tema, referência ou cenário para tramas diversas. Em diferentes épocas, cineastas têm explorado, em uma série de produções (sobretudo norte-americanas e europeias), uma concepção simplista e estereotipada da Amazônia que predomina no mundo ocidental, aglutinando noções, conceitos e sobretudo pré-conceitos que remontam ao projeto colonial europeu sobre o chamado Novo Mundo. E nessa empreitada, o meio cinematográfico prestou-se a materializar em imagens em movimento toda uma miríade de especulações fantasiosas desta região a partir dos relatos e impressões de viajantes e exploradores que por ela passaram. Até porque, como assinala a antropóloga Selda Vale da Costa,

A região, com seus encantos e mistérios, parece ter sido por si só suficiente para alimentar a produção de filmes, sendo ela mesma uma ficção que, transposta para a tela, ampliava e desenvolvia seus mitos e ilusões. O desconhecido hinterland, os “exóticos” povos indígenas e o misterioso mundo selvagem eram capazes de criar no imaginário dos espectadores mundos de ilusões e fantasias, imagens surpreendentes, carregadas de magia e encantamento, que provocavam espanto e admiração, e levavam os espectadores a viajar por caminhos que a própria ficção não alcançava. (Costa, 2010, 1093)

Visando tentar compreender como o cinema reiterou e difundiu um discurso no mais das vezes exotizante sobre a região, consolidando um certo conceito informal de Amazônia no imaginário ocidental, parece adequado proceder a uma breve análise, a partir de exemplos concretos, de sua representação no cinema internacional. Contudo, como lembra o pesquisador Gustavo Soranz Gonçalves (2012), para imergir nestas representações da Amazónia é preciso ter em mente a gênese social de seu conceito e empreender uma breve análise de como as noções recorrentes sobre a região tem raízes construídas histórica e socialmente, remetendo inevitavelmente, como já indicado, ao projeto colonial europeu em sua era de conquistas ultramarinhas.

Tipologias para a Amazônia

O “conceito Amazônia” teria começado a ser deliberadamente construído por esse imaginário já desde o século XVI, atendendo aos interesses econômicos e políticos gerados nas matrizes coloniais a partir dos descobrimentos no além-mar; um conceito ou visão que refletia, por outro lado, o parco nível de conhecimento efetivo sobre a região, uma tônica que de algum modo perdura até a atualidade. A partir do século XIX intensificam-se procedimentos de interpretação da Amazônia, via de regra levados a cabo por intelectuais estrangeiros não comprometidos – ou familiarizados –com uma visão científica local, própria da região; o que contribui para a tendência a um olhar exotizante sobre aquela área, rapidamente convertida em “deserto verde”, território inóspito e desabitado, desprovida de tecido social e de maiores densidades etnográficas. Esta lacuna, que demanda um processo de construção do pensamento social sobre a Amazônia, será exemplarmente mitigada por exemplos como o livro Viagem das idéias (2006), do estudioso Renan Freitas Pinto, em que este busca formular as bases de formação deste pensamento aplicado à região. Entre as questões levantadas e propostas pelo autor, está a sugestão de uma geografia do exótico, que consistiria na delineação de discursos e práticas referentes à exotização, presentes nas artes e na ciência, assim como no senso comum, notadamente desde o século XIX.

Boaventura De Souza dos Santos, notório estudioso das questões pós-coloniais, propõe três categorias fundamentais para se compreender o projeto colonial europeu para as Américas: o Oriente, o Selvagem e a Natureza (2006). À categoria Oriente o autor confere a qualidade de abranger tudo o que é distante, desconhecido e, portanto, misterioso. Santos refere-se aqui a uma condição figurada, conceitual e não geográfica; e, sob este viés, podemos dizer que a Amazônia é, por excelência, um objeto que materializa a representação do conceito de Oriente nos termos deste autor no cinema. Não é difícil constatar como o cinema estrangeiro no mais das vezes refere-se à Amazônia de maneira genérica, sem identificar em que país, ou estado (ou província) se encontra aquela localidade da Amazônia, ignorando ou descartando o fato de tratar-se de uma região compartilhada entre diferentes países da América do Sul (ainda que sua maior parcela esteja localizada no Norte do Brasil). Já a modalidade Natureza colabora na compreensão da construção da imagem da Amazônia vinculada a seus superlativos recursos naturais, num registro que obscurece os aspectos socioculturais e etnográficos que também conformam a região. Basta pensar no modo arquetípico e superficial como a Amazônia surge em tantos filmes de ficção estrangeiros: lá estão as onipresentes imagens-clichê de tomadas aéreas, transformando a floresta em um imenso tapete verde de natureza exuberante e indevassável, sem traços da presença humana, entrecortada por rios sinuosos. Daí resultam “visões inebriantes de uma realidade filtrada pelas concepções trazidas pelo imaginário”, nas palavras de Gustavo Soranz Gonçalves (2012, 52).

No que tange à categoria de Selvagem, além das feras reais, animais monstruosos e criaturas fantásticas que podem a ela ser diretamente associados, também o elemento humano pode ser aí abarcado, uma vez que sintetiza o estranhamento do europeu frente a uma alteridade que, recém-descoberta, abalava todas suas certezas e conhecimento acerca do mundo (Gondin, 1994), negando o diálogo, categorizando-o como diferente e, sendo assim, consequentemente inferior. Se não era civilizado era, portanto, selvagem. A partir dessa categoria projetam-se sobre as populações e sobre a cultura da região amazônica imagens de barbárie e selvageria, assim como vinculam ao estrangeiro (em geral personagens como pesquisadores, exploradores ou cineastas) que visita a região a quase inescapável condição do devaneio, do “despertar interior” e\ou da loucura. A Amazônia, portanto, como lugar mítico, local da instalação da experiência primeva ou primordial e de perda da razão.

As categorias propostas por Santos são importantes para se compreender a Amazônia como síntese da ideia de Novo Mundo (Pinto, 2006), pois a região reúne perfeitamente tais categorias em si. Ao observarmos as representações da região no cinema sob a luz compartimentada dessas modalidades podemos exemplificar como as noções originais do pensamento sobre a região são trabalhadas e reiteradas através da história, a partir de uma construção eurocêntrica da representação do chamado Novo Mundo no cinema e, dentro desse espectro, da Amazônia.

Esta tipologia se estende naturalmente à instauração do fenômeno das muitas representações da Amazônia no cinema, no mais das vezes sob uma perspectiva esquemática, moldada por clichês que atendem a demandas do entretenimento e da curiosidade superficial estrangeira. Selda Vale da Costa2 aponta que

até os anos 1970-1980, a Amazônia sempre foi vista, não importando qual a origem dos cineastas, como o espaço do exótico, do mítico, do desconhecido, mas também como território do primitivismo, das monstruosidades.3 (Costa, 1996).

Películas apresentando povos canibais, caçadores de cabeças (Cannibal holocaust), formigas e insetos gigantescos (The lost world), serpentes gigantes assassinas (Anaconda) e monstruosidades diversas (Curuçu, the beast of the Amazon, 1956, The creature from the Black Lagoon, 1954 – Figura 1) “são representações frequentes sobre essa parte do planeta, que já foi aclamada como ‘o último território do mito’”, afirma Costa.

Figuras 1 e 2 – Creature from the Black Lagoon, 1954. © Universal Pictures. À esqueda, still de The lost world, 1925. © First National Pictures, Inc.

Gonçalves, documentarista e estudioso da questão do imaginário amazónico e suas relações com o cinema (enfatizando uma perspectiva regional), aponta o longa-metragem The Lost World, de 1925 (Figura 2) 4, de Harry O. Hoyt, como um caso pioneiro emblemático da dinâmica apontada por Selda Costa:

O filme reúne diversos elementos recorrentes deste tipo de cinema de ficção: a região é um destino exótico ou perigoso para uma equipe de cientistas ou exploradores, em uma jornada que se configura como uma aventura envolta em mistério e perigo, na qual encontrarão a natureza hostil e uma população primitiva e selvagem.” (Gonçalves 2012, 52)

Esse tipo de enredo é basicamente o mesmo do filme Anaconda (produção hollywoodiana de 1997 que será comentada a seguir)”, afirma o amazonense. E, poderíamos dizer, uma estrutura de guião que se poderia aplicar sem dificuldade a pelo menos mais uma dúzia de outras produções comerciais estrangeiras. Este tipo de enfoque raso e esquemático, sustenta Selda Vale da Costa, retrata a região

(...) como se a Amazônia não tivesse história e existisse fora da história. Ela continua sendo um lugar mítico, onde podemos encontrar os tópicos associados ao imaginário colonizador. (Costa 1996, 37).

Exotismos

Filmar a Amazônia é certamente um desafio logístico, mas pelo que se pode constatar a partir de certa filmografia, também narrativo. O abismo entre a cultura amazônica e o olhar estrangeiro, do observador externo, contamina muitas produções e gera um registro calcado em um exotismo vazio que torna inúmeros filmes ali ambientados em uma sucessão de imagens arquetípicas da natureza, ressaltando sua exuberância e características inóspitas, que pouco acrescentam ao entendimento das vivências e singularidades de um lugar tão único, em sua magnitude e diversidade natural e cultural. Para além da “selva indevassável” – e mesmo nela – há toda uma gama de nuances que compõem aquilo que pode ser chamado de Amazônia que tende a ser ignorada, exagerada, relativizada ou distorcida em detrimento das demandas do entretenimento. Este facto em si seria em princípio justificável, tendo em mente a natureza superficial destas mesmas demandas, e considerando que seria talvez virtualmente impossível atingir-se uma definição suficientemente precisa e abrangente. Mas ainda assim chama atenção o descompasso informacional percebido em filmes como o precursor Kautschuk (O inferno verde, de 1938), Anaconda, Cannibal holocaust, A floresta das esmeraldas (Emerald forest), Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, Bem vindo à selva (The rundown) e Lambada – A dança proibida (The forbidden dance).

Tamanha recorrência em registos distorcidos ou estereotipados enfocando a região parece não se justificar apenas pelas demandas rasas da indústria do entretenimento ou pelo notório desinteresse europeu e norte-americano acerca das culturas do chamado Terceiro Mundo (ou “países em desenvolvimento”), sobretudo nas décadas mais recentes. Um aspecto de peso nesta tendência pode estar em fatores embasados historicamente na dinâmica colonialista. O uso de categorias fantásticas para explicar a realidade encontrada em locais recém-descobertos pelos conquistadores revela uma apreensão da região calcada em construtos imaginários apriorísticos, que tendem a ignorar seu processo histórico social. Destes, será recorrente a categorização de exótico, que por sua vez carrega consigo uma inegável carga discursiva que implica um embate de forças entre aquele ou aquilo que é o objeto da categorização (julgado como “exótico” enquanto “diferente”) e aquele que assim nomeia, o detentor do discurso dominante. Ainda que não se queira aqui, para o propósito deste texto, ressaltar em demasia este aspecto – do discurso de poder e dominação cultural – , é relevante assinalar sua manifestação pelo que pode ter de decisivo ainda hoje – inclusive, como se vê, nas interpretações audiovisuais de casos como a Amazônia.

Filmes5

Os filmes comentados a seguir foram escolhidos – dentre tantos possíveis – seja pelo tom exageradamente fantasioso ou extravagante de suas narrativas, como por apresentarem, mesmo que em escala mais discreta, elementos ilustrativos desta “fricção”, do descompasso que emerge quando ao registo ficcional se sobrepõe a convenção do clichê e do estereótipo cultural. Na medida do possível tentou-se contemplar exemplos de diferentes gêneros (aventura, fantasia, horror, comédia, romance), embora haja uma natural convergência para películas ditas “de ação”. Não se pretende aqui enfatizar leituras de aspectos formais, conceituais ou técnicos, e tampouco proceder a uma análise extensiva das películas; interessa antes ressaltar a percepção de como o cinema estrangeiro, especialmente o de estirpe hollywoodiana, tem se apropriado de uma ideia de imaginário amazônico e o interpretado e recriado livremente em imagens sedimentadas pelo senso comum em prol das demandas da indústria e às expectativas deste segmento de público.

Já desde O monstro da lagoa negra (The creature from the Black Lagoon, 1954) e O mundo perdido (The lost world, 1925 e refilmado em 1960) é possível perceber isto. Ambos possuem narrativas fantasiosas, de ação e terror, que situam a Amazônia como uma imensa região habitada por civilizações bárbaras e animais pré-históricos. Uma expedição científica, em busca de fósseis antigos, chega a uma misteriosa lagoa onde vive uma estranha criatura anfíbia, que se apaixona pela mocinha do filme. A Amazônia foi aqui recriada em estúdio e locações nos EUA. O mundo perdido é uma aventura de ficção-científica, baseada no livro homônimo de Arthur Conan Doyle. Mostra uma expedição a uma região isolada da Amazônia, onde, lá chegando, percebem que o ambiente não havia se alterado desde a pré-história, cheio de criaturas daquele período. Foi igualmente rodado em estúdio, sem locações externas; a ideia de Amazônia enquanto “um construto do estrangeiro” ganha aqui total literalidade.

O inferno verde (Kautschuk, 1938 – Figura 2)

Um precursor do olhar estrangeiro sobre a Amazônia será certamente O inferno verde (Kautschuk no original – “borracha” em alemão), do realizador austríaco (a serviço do regime nazista) Eduard von Bosordy, com cenas rodadas em grande parte na Amazônia e em estúdios na Alemanha. Essencialmente um filme de aventura carregando também no registo documental, narra o evento real protagonizado pelo explorador inglês Henry Wickham, que em 1876 contrabandeou sementes de borracha brasileiras (cuja exportação era proibida) para a Inglaterra, visando romper o monopólio do Brasil sobre o produto (o que ocorreu). O filme se apóia nos preceitos do cinema de aventura clássico, bem como no cinema etnográfico, gênero popular na Europa dos anos 1930. Em sua saga atrás de plantações de borracha, o protagonista Wickham adentra a selva amazônica (“o inferno verde”) e enfrenta ataques de índios com flechas envenenadas, de piranhas, de crocodilos e até mata uma anaconda gigante.

Figura 3 – Posters de Kautschuk (“O inferno verde”) da época de seu lançamento.

A hábil colagem de imagens documentais, tomadas feitas em locação com cenas de estúdio, aliadas às coreografias muito bem coordenadas nas cenas de ação e uma edição primorosa fazem de O inferno verde um produto muito bem acabado, tornando-se um dos mais bem-sucedidos filmes lançados na Alemanha em 1938 (Figura 3). No entanto, para os fins que aqui interessam, cabe ressaltar que, a despeito do efetivo interesse que o pioneirismo pela temática amazônica difundida em escala internacional desperta, esta produção apresenta os elementos amazônicos (no mais das vezes belamente captados) tendendo a ser reduzidos a clichês, meramente a serviço de conferir maior dramaticidade à trama. Como produto da safra da Alemanha nazista, o que se ressalta é a capacidade de superação dos obstáculos e de sacrifício do indivíduo em prol de um bem maior – no filme, a nação inglesa, mas na prática a ideia de “Pátria-Mãe” germânica como cultivada naquela altura. Além disso, inspirado que é em evento histórico, a película não deixa de operar uma forte defesa do colonialismo europeu, seguindo a diretriz do nacional-socialismo que imperava à época: a narrativa de conquista imperial com tons conservadores e militaristas.

Anaconda (1997)

No quesito exotismos inóspitos, Anaconda (1997) firma-se quase como um ícone desta filmografia específica. Na trama, uma equipa de filmagem da National Geographic viaja num barco pelo Rio Amazonas para realizar um documentário sobre uma determinada etnia indígena desaparecida, os misteriosos Shirishama6. A dada altura, o realizador e membros de sua equipa deparam-se com o caçador Paul Sarone (John Voight) à deriva no rio e o auxiliam, acreditando que ele poderia ajudá-los a encontrar a tribo que procuram. Com sua presença forte e desestabilizadora, Sarone acaba por assumir o controlo do barco e força a tripulação a ajudá-lo em seu objectivo real: seguir e capturar uma gigantesca anaconda verde (Figura 4 e 5), supostamente para comercializá-la posteriormente. No decorrer da empreitada, diversos membros da equipa serão mortos pela serpente até que aparentemente a liquidam. Sarone entretanto é ferido e deixado incapacitado, e acaba sendo morto pelo réptil que tanto perseguiu. A sucuri (termo mais correto para esta serpente no Brasil) então acaba por finalmente sucumbir, queimada pelo personagem de Danny, que finaliza o animal com um machado. Os sobreviventes da expedição reúnem-se no barco, e enquanto flutuam rio abaixo localizam “acidentalmente” a tribo indígena que procuravam e começam a filmar seu documentário. Fim. Com trechos filmados no Brasil e no Peru, em plena floresta amazônica, Anaconda pretende-se um filme de horror e\ou aventura, mas com seus muitos exageros, esquematismos e um plot tão precário, acaba por se tornar uma comédia involuntária, transformando-se inesperadamente em filme de culto. Como ocorre com diversas outras produções, trata-se de um caso em que uma narrativa que pode mostrar-se à partida até simpática em relação ao habitat em que se desenrola (na premissa de documentar indígenas desconhecidos, clichê etnográfico muito praticado pelo cinema europeu e norte-americano), involuntariamente se converte em um pastiche de lugares-comuns, reforçada na promessa implícita de extermínio do “hollywoodianamente” agigantado réptil amazônico.

Figuras 4 e 5 – Stills de Anaconda, 1997. © Columbia Pictures | Middle Fork Productions.

Holocausto canibal (Cannibal holocaust, 1980)

Há produções que investem no aspecto do desconhecido (associado à Amazônia), explorando clichês de violência e do grotesco associados a sociedades primitivas e bestializadas. Canibal Holocausto será uma referência sem paralelos nessa linha, um horror movie lançado em 1980 por Ruggero Deodato que por suas singularidades viria a tornar-se uma espécie de filme de culto, ainda que para poucos. O longa acompanha a viagem de uma equipe liderada por um antropólogo (“Monroe”) até a floresta amazônica em busca do paradeiro de um grupo que por sua vez para lá teria se dirigido anteriormente a fim de produzir um shockumentary7 com povos canibais da região e desaparecera. Lá chegando, esta pequena “equipe de resgate” trava contato com nativos de uma tribo visitada pelo time desaparecido e ali encontra rolos de filmes que narram o que se passou com os aventureiros sumidos (três homens e uma mulher): conseguindo aproximar-se amistosamente de uma ancestral tribo hostil, os exploradores brancos subitamente atacam e assassinam, sem motivo aparente e com requintes de perversidade, diversos de seus integrantes. Tudo isto é assistido pelo antropólogo Monroe já de volta a New York. Mais adiante são capturados pelos remanescentes desta tribo, sendo por sua vez submetidos a torturas diversas, até sua morte. A câmara está na mão de Yates, líder daquele grupo, que segue filmando até ser executado. Em cenas de extrema violência são apresentados empalamentos, estupros, rituais sádicos diversos (Figuras 6 e 7) e culminando no ritual antropofágico anunciado no título. Este festim diabólico final seria a retaliação dos aborígenes para com o ato de barbárie perpetrado gratuitamente pelos estrangeiros.8

Desnecessário observar que, se a premissa pode sugerir (e o diretor Deodato assume publicamente tal posicionamento) um comentário crítico endereçado ao “mundo civilizado“ e suas próprias formas modernas de barbárie (que o filme sublinha sobretudo no anseio das emissoras de TV pelo asqueroso material filmado encontrado na selva, e que Monroe se recusa a fornecer) e das mazelas que o homem branco leva a contextos até então por ele intocados (embutindo uma ideia de pulsão reativa legítima dos povos diretamente afetados por este contacto), ela por outro lado incorre em uma simplificação brutal, em diversos sentidos. Abraça o clichê do “selvagem” em sua faceta mais extrema e arquetípica (o canibal) e a ele agrega toques de um sadismo certamente incompatível com a natureza de qualquer população indígena.

Figuras 6 e7 – Stills de Cannibal holocaust, 1980. © Ruggero Deodato \ F.D. Cinematographica

De se notar ainda que este filme introduz um elemento novo para tramas desenvolvidas na floresta amazônica, que é a substituição da recorrente “equipe de exploradores e\ou cientistas” (impelidos por motivos bem-intencionados ou não) como protagonistas por uma equipe de cinema documental, mote que será repetido em filmes posteriores como Anaconda e dará vazão a um subgênero de filmes de ação e sobretudo de horror de grande influência a partir dos anos 1990, o found-footage movie9.

Lambada – A dança proibida (The forbidden dance, 1990)

No que diz respeito aos interesses que fundam esta comunicação – a mirada estrangeira esquemática sobre a Amazônia e o Brasil –, o filme norte-americano The forbidden dance, de Greyson Clark, 1990, se destaca na inventividade a serviço do absurdo e na escala em que a aplica. Já desde a sinopse pode-se perceber o território pantanoso onde estamos pisando: no início da década de 1990, as florestas tropicais brasileiras estão sucumbindo à empreitada predatória de uma gananciosa multinacional norte-americana, que visa devastá-la sem compaixão pelos povos que nela vivem (o que no caso significa a tribo da protagonista); junte-se a isto o poder (por assim dizer) improvável do ritmo da lambada e tem-se a essência de possivelmente um dos plots mais absurdos de todos os tempos. Buscando uma solução para a ameaça ecológica que avança sobre seu povo, a “princesa amazônica” Nisa (a ex Miss EUA Laura Harring) viaja com o xamã10 Joa para Los Angeles, a fim de encontrar um modo de salvar a fauna e flora de sua região. Seus planos, contudo, não dão certo, com Joa sendo preso e Nisa tendo que encontrar, sozinha, uma solução para impedir a destruição da floresta subtropical brasileira. A salvação, improvável para dizer o mínimo, vem quando ela encontra um jovem dançarino, com o qual irá participar de uma competição musical com o ritmo em voga na altura, a lambada (Figura 8), promovida por uma emissora de TV. A partir de uma boa prestação no evento ela pretende chamar atenção da comunidade internacional para sua causa (!).

Figura 8 a e 8 b – Still de The forbidden dance, 1990. A “princesa amazônica” põe seu talento a serviço da causa ecológica. © 21st Century Film Corporation.

Temos portanto um peculiar casal de protagonistas estadunidenses a interpretar uma parelha de jovens amazônicos e depois a incorporar a “latinidade caliente” da lambada como, naquele contexto histórico, uma expressão cultural típica da Amazônia. E tudo em nome de uma causa ecológica... Apenas a partir desta sinopse torna-se desnecessário comentar mais. O script da película encerra em si muito do que pretende referir esta comunicação, acumulando o que há de mais distorcido e caricato na mirada estrangeira sobre o país e esta região. O desconhecimento total já é escancarado na abertura do filme: cenas que se passam em uma tribo, na floresta, foram claramente gravadas em estúdio, com um aparato cenográfico constrangedoramente pobre. A precariedade logística é acentuada pelos equívocos ou descuidos conceituais elementares: eis que surgem indígenas, em trajes brancos (!), a cantar e praticar a capoeira (prática físico-cultural de origem negra, originária da África e difundida no Brasil sobretudo na Bahia)...e então surge Nisa, a protagonista, “princesa” da tribo...a dançar lambada! Enquanto seus irmãos de tribo entoam “capoeira, capoeira.”. Não é preciso qualquer imersão mais profunda na cultura local para perceber o absurdo grau de descompasso com o que seria minimamente o quotidiano de uma aldeia indígena na Amazônia. Que já agora também não possui “princesas” ou “príncipes”. Hollywood samba na lambada e derrapa na realidade, criando uma dimensão interpretativa paralela.

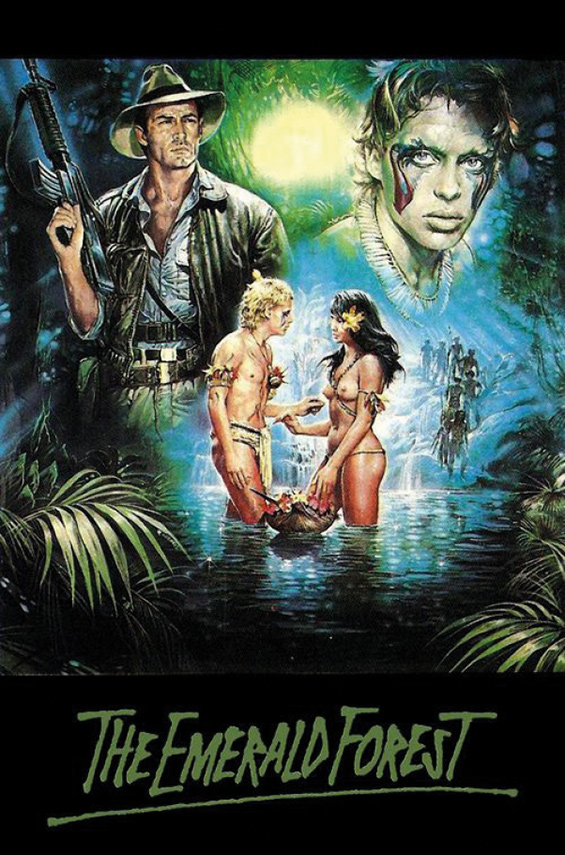

A floresta das esmeraldas (Emerald forest, 1985)

Floresta das Esmeraldas é uma produção britânica dirigida por John Boorman, realizador de renome (veja-se seu memorável Deliverance), e um marco na filmografia comercial sobre a Amazônia, incutindo um discurso preservacionista em sua trama. Narra a história de um engenheiro responsável pela construção de uma barragem no coração da selva, e que em função disso tem o filho raptado por uma tribo guerreira. Livremente baseado em uma história real, teve locações nos estados do Pará e Amazonas, no Brasil. Bill Markham é um engenheiro norte-americano que viaja ao Brasil com sua família para trabalhar na construção de uma grande represa hidrelétrica na floresta Amazônica. Para isso, será necessário devastar diversas áreas verdes e despejar todas as comunidades que trabalham e moram na região. Em retaliação, uma tribo indígena conhecida como “os índios invisíveis”, por cobrirem seus corpos com um pó à base de esmeraldas, captura o filho de Bill, de 7 anos, que, seguindo uma tradição do gênero western made in Hollywood (The searchers,1996. Little big man, 1970) onde o captor (“nativo\bárbaro”) transforma o agressor (estrangeiro/”civilizado”) em um dos seus, passará a ser criado como um indivíduo daquela tribo, assimilando os costumes e tradições indígenas (visando nesse processo (Figuras 9 e 10), além de gerar dor em sua família, subentende-se, introjetar no abduzido novos valores, mais puros, em contraponto com a “índole malévola” do homem branco). Dez anos mais tarde, pai e filho (que agora, já adulto, atende por Tommé e transformou-se em um guerreiro “indígena”) se reencontram e as fortes diferenças culturais surgidas nesse intervalo geram tensão e estranhamento. Ao fim e ao cabo, o engenheiro irá rever seus conceitos e ajudar os companheiros de seu filho, que sofrem ameças de outras tribos (especialmente de um povo rival canibal) e dos “homens brancos”.

Figuras 9 e 10 – Still e poster de The emerald forest, 1985. © Christel Films \ Embassy Pictures

Ainda que de modo geral cuidadoso na representação dos índios e seus costumes, e esforçando-se para mostrar suas “boas intenções”, o filme abraça algumas concessões simplistas e\ou um tanto improváveis, como a relação entre o explorador branco e o aborígene silvícola, apresentada como um processo que se dá sem grandes dificuldades. Outro esquematismo tolo está na caracterização da tribo “má” (ou seja, inimiga da do protagonista) como um povo canibal, sempre um recurso-clichê para tipificar a natureza maligna extremada daqueles que não são subservientes ou – ano menos – interagem com o homem branco.

O curandeiro da selva (Medicine man, 1992)

A meio caminho entre o esforço para se constituir em um exemplar das investidas fílmicas conscientes e bem-intencionadas para com a selva amazônica e o risco de se afundar em clichês e estereótipos encontra-se O curandeiro da selva, de 1992. A trama gira em torno de um cientista, Campbell (Sean Connery), que trabalha para uma companhia farmacêutica vivendo em plena selva, a desenvolver um soro natural que levaria à cura do câncer. Sua pesquisa indica que está próximo disso, e que a cura passa por um tipo raro de flor originária daquela região. Ao chegar uma nova assistente, enviada pela empresa, partilha com ela seus dados e intuições (Figura 11), mas a pesquisa não avança; falham sempre em chegar à fonte, ao elemento que garante a efetividade do composto. Em paralelo, o cientista teme que a construção de uma estrada que passa pela aldeia próxima ao local onde vive comprometa todos os que lá vivem, pela mera exposição ao homem branco – e revela ter um trauma pessoal nesse sentido. A dada altura lhe é trazida uma criança nativa à beira da morte; o curandeiro original da vila foi-se depois da chegada de Campbell, sentindo-se inferiorizado, e é o branco a ter que tratar esses casos. Há então uma situação de confronto entre os dois “medicine men”, ao fim do qual o xamã nativo revela que as tais flores não possuem qualquer poder ou qualidade especial; o segredo da cura não pode estar nelas. Abalado e a despeito da notícia, o cientista consegue curar o menino (Figura 12) e, mais à frente, descobrem que afinal a solução para o composto tão buscado está em uma espécie rara de formiga daquela selva (e não na flor). Correndo contra o tempo, conseguem sintetizar o composto. O filme encerra com o medicine man original passando seu manto para o pesquisador estrangeiro, oficializando – de modo pouco sutil, como é típico de filmes hollyywoodianos – sua aceitação pelo povo local.

Figuras 11 e 12 – Stills de Medicine man, 1992. © Hollywood Pictures \ Cinergi Pictures

Tem-se assim um registro híbrido de olhar sobre a Amazônia: por um lado ali é o lugar da pureza (e não do perigo e\ou da proverbial adversidade) e daquilo que pode salvar a humanidade de uma moléstia nefasta; e por outro, que o “caminho da salvação” deve passar pela expertise do homem branco civilizado, único capaz de extrair e processar a cura diretamente da natureza – apesar do conhecimento ancestral que os aborígenes tem de tudo em seu entorno. A selva é apresentada em sua proverbial exuberância mas estranhamente asséptica, sem grandes inconvenientes... quase como se estivéssemos na cozinha de um lar de classe-média norte americano. E o saldo que fica parece ser o de que qualquer tentativa de abordagem simpática mas magnânima da Amazônia, da parte do cinema comercial, em filmes discretamente zelosos de uma cultura que só conhecem por outros filmes, em sua indisfarçável superioridade, está fadada a incorrer nas contradições inerentes ao descompasso de origem que se põe.

Paralelos e contrapontos

É também preciso considerar que há contrapontos à tendência (majoritária) de enfoques esquemáticos e\ou levianos da Amazônia; produções que, mesmo assumindo-se como obras de ficção e com graus diversos de pretensões, destacam-se por um maior cuidado no registo das características socioculturais e dos aspectos etnográficos (e mesmo geográficos) da região, e que portanto se percebem num vetor diverso dos casos acima relatados.

Nesse sentido é inevitável mencionar duas conhecidas obras do cineasta alemão Werner Herzog ambientadas na Amazônia, Aguirre – A cólera dos deuses (1972), e Fitzcarraldo (1982). O primeiro revisita passagens históricas envolvendo o conquistador espanhol homônimo e sua pulsão obsessiva na busca pelo Eldorado amazônico peruano. Na sua jornada, o grupo de exploradores deve enfrentar a resistência dos índios e especialmente das forças da Natureza, aqui vista como um oponente de peso na ambiciosa empreitada, com ora a mata densa impedindo o livre fluxo dos desbravadores, ora as vagas e correntes do grande rio a parecer brincar com o destino dos homens. Isto, além da própria natureza humana; a insanidade parece estar sempre à espreita, especialmente na figura magnética de Aguirre (Figura 13). O segundo narra a saga de um empresário estrangeiro, entusiasta do mítico tenor italiano Enrico Caruso, obcecado pela ideia de erigir uma casa de ópera no interior da selva amazônica. O filme possui cenas antológicas, como a do protagonista tocando Caruso em seu gramofone, no barco, em pleno rio, para os índios que não vê mas sabe que o cercam (Figura 14), bem como a icônica imagem da gigantesca embarcação sendo transportada por terra, no trecho entre uma montanha até o leito de um rio, epítome da materialização visual da utopia. As produções foram rodadas em sua maior parte no Peru (Aguirre) e no Brasil (Fitzcarraldo). Embora não haja grande apuro no registro sócio-etnográfico (a grande maioria dos personagens falam inglês, por exemplo, incluindo nativos humildes), no geral a captação das precárias condições de vida da população local (Manaus) é bastante verossímil, assim como a dinâmica do fluxo fluvial que movimenta a cidade. Alguns personagens são por demais caricatos – o pérfido barão da borracha interpretado por José Lewgoy, o comandante do navio que servirá a Fitzgerald, bem como vários dos nativos contratados para seguir no barco. As tomadas da floresta mantém-se entre o encantamento com a monumentalidade sublime e um registro mais próximo da escala humana. A presença indígena é em princípio apresentada de modo respeitoso, embora mais para o final impere uma relação de poder em que predomina o servilismo, e se aproxime da escravidão, com a exploração dos nativos no processo delirante de deslocamento da embarcação.

Figura 13 e 14 (abaixo) - Still de Aguirre. 1972. © Werner Herzog Filmproduktion \ Hessicher Rundfunk. Figura 13 – Still de Fitzcarraldo, 1962. © Werner Herzog Filmproduktion \ Pro-ject Filmproduktion \ ZDF.

Uma obra delicada e perturbadora em sua mirada amazônica é Los silencios (2018), da diretora brasileira Beatriz Seigner. Na trama, uma família se refugia na Isla da Fantasia, situada exatamente no ponto de fronteira fluvial onde convergem Brasil, Colômbia e Peru, e com tradição de abrigar fenômenos sobrenaturais. Na fuga dos conflitos armados das FARC, Amparo (a mãe) chega ao novo território com suas duas crianças e o marido Adão, numa convivência marcada pela rotina peculiar e pelo silêncio que dá título ao longa. Seigner capta bem o ritmo distinto da vida amazônica longe das capitais, expondo de forma sutil o moto-perpétuo dos ciclos da natureza no quotidiano e nos complexos dramas dos moradores da ilha, que lidam com perdas e traumas da guerrilha. A cheia do rio, os trapiches que se estendem pelas casas, a mata a postos na tentativa de invadir as marcas de civilidade do vilarejo, tudo se põe como personagem e relembra a todo instante as forças externas à vontade humana. Los Silencios desponta como um ótimo exemplo da representação da Amazônia no cinema; a realizadora se esquiva de esquematismos, e, nesse processo, destaca o que há de universal nos conflitos delineados no roteiro (Figura 15).

Figura 15 - Still de Los silencios, 2018. © Beatriz Seigner \ Enquadramento Produções \ Día Fragma Grupo Cultural.

A película colombiana O abraço da serpente, de Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente, 2015. Roteiro baseado nos diários dos viajantes Theodor Koch-Grunberg e Richard Evans Schultes) é outro caso de delicadeza no tratamento dos matizes amazônicos a ser destacado. O filme parte de dois fatos históricos, a saber, a incursão do etnólogo alemão Koch-Grünberg nos confins da selva amazônica (em 1903-1905 e 1911-1913), visando estudar os povos indígenas, e, décadas depois, das expedições do biólogo e botânico norte-americano Richard Evans Schultes na mesma região (a partir de 1942 e até 1954) a fim de estudar plantas usadas pelos nativos. A partir destes dois eventos o diretor desenvolve uma narrativa fictícia, onde os caminhos dessas duas figuras convergem para uma comunidade indígena esquecida. Com primorosa fotografia a preto-e-branco e a narrativa alternando tempo passado e o presente, O Abraço da serpente destaca aspectos como a intemporalidade da natureza – índios e brancos são apenas residentes temporários na floresta, que permanece para sempre (Figuras 16 e 17). Há uma clara proposta de valorização da natureza e dos povos que nela vivem e dela dependem, o que dota o filme de raros e valorosos matizes antropológicos no cinema ficcional. Os costumes indígenas são retratados com grande acuidade e discreto protagonismo, sobretudo na figura de Karamakate, espécie de xamã (ou pajé, na linguagem brasileira) que vive em regime de autoreclusão. A película aborda ainda questões candentes como a influência (muitas vezes nefasta) das missões jesuítas na colonização do Brasil profundo com uma crueza impressionante, destoando dos relatos tidos como oficiais. Também o preconceito latente do homem branco frente aos silvícolas é tratado de modo a um só tempo direto e sutil, à medida que o processo de enlouquecimento com a experiência da selva invade os forasteiros. O Abraço da Serpente configura-se assim, nas mais recentes abordagens cinematográficas à Amazônia, como um raro caso de balanceamento entre o comentário incisivo de factos e eventos conformadores e uma capacidade reflexiva mediada pela leveza e acuidade etnográfica.

Figuras 16 e 17 – Stills de El abrazo de la serpiente, 2015. © Ciro Guerra \ Buffalo Films \ Caracol Televisión

Conclusão

É preciso ainda fazer uma última ressalva: evitar, tanto quanto possível, que uma análise crítica do viés cinematográfico que aqui se procurou destacar se apresente como investida de conotações maniqueístas. Não se trata de vilanizar de modo generalizado a mirada exterior sobre a Amazônia, seja ela hollywoodiana ou não, mas apontar, pontualmente, filmes que colaboram na perpetuação da circulação de uma imagem dessa região em largo descompasso com a realidade – e que são muitos. Não se está cobrando o verismo a todo custo: afinal, como visto, há produções que logram articular conteúdo ficcional, descompromissado de um juízo etnográfico mais rigoroso, com algum cuidado com elementos contextuais de onde transcorrem suas narrativas.

A este propósito pode ser interessante fazer um comentário a partir de um exemplo especialmente adequado e emblemático do que se quer aqui afirmar. Trata-se do documentário Olhar estrangeiro (1997), da cineasta brasileira Lúcia Murat11, em que, escrutinando e questionando uma imagem distorcida do Brasil expressa em filmes estrangeiros (impulso similar ao que gerou esta comunicação mas expandido para visões do país), busca-se levantar dados sobre a construção dos discursos cinematográficos sobre a história e cultura brasileiras marcados por construtos que exprimem esta realidade de forma unilateral e estereotipada. Estruturado em depoimentos colhidos junto a actores e realizadores estrangeiros envolvidos em produções que se encaixam no perfil que elege como seu problema, o filme de Murat explora a premissa da construção de uma imagem estigmatizada e idílica do Brasil como um lugar paradisíaco, com pendor para a libertinagem e um hedonismo do corpo e a dita vocação do “bom selvagem” permissivo e sensualista que conformam um certo olhar externo sobre o país. A despeito de seu enfoque privilegiar as miradas internacionais sobre o Rio de Janeiro, cidade que se convencionou sintetizar aos olhos do estrangeiro certa “brasilidade”, a inquietação que move seu filme partilha em princípio das mesmas que o presente artigo. No entanto, há um aspecto a ser problematizado na incursão da cineasta que interessa destacar, para os efeitos aqui em jogo: sem pôr em questão a relevância da inquietação que move a empreitada de Murat, uma característica incômoda deste documentário parece ser a procura constante (ainda que provavelmente inconsciente), no olhar estrangeiro que se entende como legitimador de clichês e estigmas incômodos, de uma aprovação eventualmente necessária para aliviar o fardo de um suposto complexo de inferioridade (o chamado “complexo de vira-latas”, como enunciou famosamente o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues) que acomete historicamente o brasileiro; como se a única forma possível de se validar uma identidade brasileira “autêntica” fosse por meio do reflexo que este olhar estrangeiro fornece. Assim, no anseio de acusar o estrangeiro de estigmatizar o Brasil e o brasileiro, como evidencia a estrutura de suas entrevistas, Murat acabaria incorrendo num equívoco análogo àquele de que acusa seus entrevistados, apontando esse olhar como intrínseca e necessariamente preconceituoso, em um juízo prévio que supõe como nula qualquer possibilidade de individualização no enfoque daqueles. Tal visão pré-concebida – ou engajada, se quisermos – tende a dotar o filme de uma conotação “patrulhadora” a priori que minimiza as qualidades efetivas e potenciais do documentário, estreitando um juízo mais distanciado e talvez mais adequado a investidas dessa perfil – de resto sempre salutares, quando não necessárias.12 Uma problematização que encontra forte eco na análise do teórico do cinema Robert Stam – norte-americano que é figura referencial em seu segmento – acerca da produção cinematográfica do chamado Terceiro Mundo. Ao comentar certa estigmatização que via se desenhando na movimentação cinematográfica que ascendeu com a consolidação da crítica pós-colonial e dos Estudos Culturais, Stam aponta muito argutamente que

...o conceito de cinema do Terceiro Mundo, desta forma, levou a uma espécie de pressão didática sobre os filmes asiáticos, africanos e latino-americanos para que satisfaçam os requisitos estabelecidos para o Terceiro Cinema. Esta espécie de exotismo miserabilista [grifo nosso] entende que os filmes do Terceiro Mundo sobre a classe média do Irã, por exemplo, não são ‘verdadeiramente’ terceiro-mundistas. (Stam, 2014, 310-311)

Sua definição é certeira, indicando os riscos que um excesso de rigor no debate trazido pelos Estudos Culturais sobre o Terceiro Mundo tende a colocar, sugerindo que tal movimentação pode inadvertidamente reforçar estigmas – o que é brilhantemente resumido na expressão “exotismo miserabilista” – e estimular certo patrulhamento ideológico, o que é confirmado logo a seguir: “Essa ideologia cinematográfica também traz consigo o risco de instalação de uma fórmula para um cinema correto, mas ignorante das condições, necessidades e tradições concretas de países específicos”. (Stam, 2014, 311) E ainda que se tenha consciência da variável discutida acima, este aspecto pode também encontrar eco no teor desta comunicação, em suas eventuais insuficiências.

Seja como for, o facto é que, a despeito de na atualidade o senso comum já referir a Amazônia como região indissociada das questões ambientais, da biodiversidade e da sociodiversidade, do desenvolvimento sustentável, das populações ribeirinhas e dos povos da floresta, como lembra uma vez mais a especialista Selda da Costa,

(...) a Amazônia é um pouco a nossa África, um pouco a Melanésia, um pouco a nossa Austrália, a Austrália nacional. É um longínquo e distante continente de mitos, de mistérios insondáveis e riquezas cobiçadas. É o espaço do primitivo, que amedronta, mas também atrai, como atraiu sonhadores poetas modernistas, naturalistas viajantes, aventureiros visionários (...).Esse mundo encantado e encantatório constitui-se, até hoje, em cenário privilegiado para o olhar cinematógrafico, tanto nacional quanto estrangeiro. (Costa, 2000)

Que ela siga alimentando este mesmo imaginário sem ser tão vilipendiada por olhares confortavelmente embotados e esquematismos vazios.

Notas finais

1 A região amazônica tecnicamente espalha-se por nove países da América do Sul, ainda que a grande maioria de seu território esteja no Norte do Brasil. Por sua vez, neste país a Amazônia se concentra sobretudo nos dois maiores estados, o Amazonas e o Pará (além de abranger mais cinco estados).

2 Professora coordenadora do Núcleo de Antropologia Visual da Universidade Federal do Amazonas.

3 Costa, Selda Vale da. Eldorado das ilusões:.cinema e sociedade. Manaus: Edua, 1996.

4 Adaptação do livro homônimo de Arthur Conan Doyle de 1912.

5 Os filmes escolhidos para comentário serão designados pelo título que tiveram no Brasil (acompanhados do original entre parênteses).

6 Até onde se sabe, trata-se de uma tribo fictícia; não há registros oficiais desse povo.

7 Subgênero de documentário “extremo” concebido para chocar o espectador.

8 O filme faz parte de uma espécie de trilogia realizada pelo diretor, iniciada com Ultimo mondo cannibale (1977) e retomada posteriormente com Inferno in diretta (1985). Todos os filmes envolvem a floresta tropical com populações selvagens e canibais em atos de barbárie e selvageria, predominando o registro do exploitation e do shockumentary.

9 Exemplares desta linha serão filmes como The Blair witch Project (1999), considerado uma referência no gênero, o espanhol REC 1 e 2 (2009 e 2011), Cloverfield (2013) e Paranormal activity (2007), dentre outros.

10 A figura do xamã, ou shaman, como é referido no filme, teria correspondente mais correto ou preciso no termo pajé, usado no Brasil e que designa o curandeiro-feiticeiro (ou “medicine man” em inglês), responsável por tratar das mazelas físicas e espirituais de sua gente.

11 Com guião inspirado em “O Brasil dos gringos” (2000), de Tunico Amâncio, co-autor do roteiro.

12 Não se está aqui exactamente a reinvindicar o exercício da autocrítica como condição primeira, mas antes a chamar a atenção para os riscos de posturas que, mesmo investidas de um legítimo sentimento questionador, podem se mostrar demasiado contaminadas pelo mesmo.

Bibliografia

Amancio, Tunico. 2000. O Brasil dos gringos: imagens no cinema. Niterói: Intertexto.

Costa, Selda Vale da. 1997. Eldorado das Ilusões: cinema e sociedade. Manaus: EDUA.

______. 2000. O cinema na Amazônia. In: Revista Historia, Ciencias, Saúde, v.VI (Suplemento), set., Rio de Janeiro: Fiocruz.

Gonçalves, Gustavo Soranz. 2012. Território imaginado: imagens da Amazônia no cinema. Manaus: Edições Muiraquitã.

Gondin, Neide. 1994. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero.

Pinto, Renan Freitas. 2006. Viagem das idéias. Manaus: Valer.

Santos, Boaventura de Souza. 2006. “A construção dos Estados pós-coloniais”. In: A gramática do tempo: por uma nova cultura política. São Paulo: Cortez.

Stam, Robert. 2014. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus Editora.

Filmografia

Aguirre, der Zorn Gottes. 1972. De Werner Herzog. 95 min. Cor. Alemanha: Werner Herzog Filmproduktion \ Hessicher Rundfunk. VHS.

Anaconda. 1997. De Luís Llosa. 89 min. Cor. EUA: Cinema Line Film Corporation \ Columbia Pictures \ Middle Fork Productions. DVD.

Cannibal Holocaust. 1980. De Ruggero Deodato. 95 min. Cor. Itália: F.D. Cinematografica. DVD.

Creature from the Black Lagoon. 1954. De Jack Arnold. 79 min. Cor. EUA: Universal International Pictures. DVD.

El abrazo de la serpiente. 2015. De Ciro Guerra. 125 min. P&B e cor. Colômbia: Buffalo Films \ Caracol Televisión \ Ciudad Lunar Producciones \ CNAC. DVD.

Fitzcarraldo. 1982. De Werner Herzog. 158 min. Cor. Alemanha/Peru: Werner Herzog Filmproduktion \ Pro-ject Filmproduktion \ Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) \ Wildlife Films Peru. DVD.

Kautschuk (“O inferno verde”). 1938. De Eduard von Borsody. 104 min. P&B. Alemanha: Universum Film – UFA. VHS.

Los silencios. 2018. De Beatriz Seigner. 88 min. Cor. Brasil:.Enquadramento Produções \ Ciné-Sud Promotion \ Miríade Filmes

Medicine man. 1992. De John McTiernan. 106 min. Cor. EUA:.Hollywood Pictures \ Cinergi Pictures

Olhar estrangeiro. 2008. De Lúcia Murat. 70 min. Cor. Brasil: Europa Filmes. DVD.

The emerald forest. 1985. De John Boorman. 114 min. Cor. Reino Unido: Christel Films \ Embassy Pictures. DVD.

The forbidden dance. 1990. De Greydon Clark. 97 min. Cor. EUA: 21st Century Film Corporation \ Sawmill Entertainment Corporation. VHS.

The lost world. 1925. De Harry O. Hoyt. 106 min. P&B EUA:.First National Pictures. DVD.