Abstract

The image of the memory of slavery as a background in the documentary “A Última Abolição”.

In the universe of important historical reviews on slavery, the documentary “A Última Abolição” appears as a lesson of lucidity and as a denunciation of the practices of extermination of young black people nowadays. Constituted with sure and affectionate voices of mostly black historians, the film narrative is interspersed with archival images edited with provocative and didactic graphic interventions. Those images come from an iconographic and historiographic block, produced in the past by white artists and photographers from a perspective of power. In this study, we aim to reflect on the videographic choices that follow this and others documentary productions about racism and false racial democracy.

Keywords: Racism, Slavery, Image, Memory, Videography.

Introdução

O documentário A Última Abolição da diretora Alice Gomes vem preencher uma lacuna não só na filmografia brasileira, no que tange à história da identidade e representatividade do cidadão negro no país, mas também elucida as falsas crenças sobre a história da escravidão ensinadas nas escolas, através de livros ultrapassados e historiadores que não representavam as vozes negras. Numa linguagem clara traz um banho de lucidez às bases de informação e de campo para reflexão que podem ajudar a construir um país mais igualitário, justo e solidário.

Os protagonistas deste documentário são, na sua maioria, históriadores (as), professores (as), atropólogos (as) e cientistas sociais negros (as) que trazem à tona uma visão dos vencidos e deixam claro que a Lei Áurea, sempre tão maquiada como momento crucial de libertação dos escravos, foi só o início de uma fila de histórias de injustiças, perdas e assassinatos escondidos atrás de um sentimento de superioridade e profundo racismo.

Neste contexto a crença na democracia racial, somente dificultou ainda mais a luta dos movimentos negros no Brasil aos longo do século XX. Posto que, se não se enxerga o inimigo, pode ficar ainda mais complicado saber contra o quê, ou contra quem, devemos lutar embora mesmo assim se lute, como através da arte.

No cinema se faz arte, no cinema se faz cultura, no cinema se faz também catarse e se mergulha em conexões de todos os tempos para se pensar o tempo presente. No cinema então pode morar a resistência e a transformação, pode se reconhecer a dor e apaziguar o oprimido. O cinema mostra a tua cara.

Dessa forma, sem medo de provocar os adoradores de uma ala negacionista crescente nos últimos anos no Brasil, Alice lança, em 2018, esse filme explosivo que aborda a vergonhosa alcunha do Brasil, de último território no mundo a abolir a escravatura. Mas não é só isso, a narrativa percorre o longo caminho da abolição até os dias atuais, esticando e tensionando uma corda que nunca foi de fato cortada, pois nunca foi do interesse dos mais fortes e poderosos cortá-la. O encadeamento dos depoimentos repletos de informação histórica são entrecortados por notícias de demonstrações racistas, de fatos vergonhosos que desmascaram a defesa de que existe democracia racial no nosso país. Em meio a tanta informação oral recebemos, como espectadores atordoados, um movimentado estímulo visual que mistura fotografias do século XIX de negros escravizados, imagens pré-fotográficas da sociedade escravista, textos em destaque e imagens fotojornalísticas da atualidade. Tudo isso articulado em um videografismo que procura ao mesmo tempo a atenção interessada e ininterrupta e a capacidade de reflexão do observador atento.

Escravidão, memória, passado e Benjamin.

Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens.

Provérbio africano

- A escravidão não é o lugar de origem das pessoas negras, a gente precisa exercitar a capacidade de imaginar o passado também a partir do sentimento e da experiência da liberdade. (Ana Flávia Magalhâes)

Essa é a primeira fala escolhida para iniciar o documentário A Última Abolição e é ela que vai dar o tom de todas as próximas narrativas recortadas ao longo do filme. Iniciando com a professora Ana Flávia Magalhães, do departamento de História da UNB, ela convoca o espectador a repensar seus paradigmas sobre a história da escravidão do Brasil, a história do povo negro escravizado e a construção de uma memória que dá lugar à “ser negro(a)” na sociedade brasileira hoje. Nossa intenção neste artigo, será analisar a dinâmica entre quatro parâmetros de escolha na construção do documentário: o teor emancipatório e quase revolucionário nas palavras dos especialistas do assunto, as imagens que acompanham estas narrativas de forma a ilustrar o que é dito, as escolhas simbólicas das locações para as entrevistas e o minimalismo na sonoridade que envolve a atmosfera de um filme sobre a escravidão negra. Tudo isso embalado por um videografismo atual, didático e coordenado com o uso da palavra como imagem. Além disso, refletiremos juntos sobre as consequências da escravidão em “feridas abertas” ao longo de muitas gerações pós-abolição.

Alice Gomes, diretora do documentário, em entrevistas divulgadas na mídia quando do lançamento do filme em 2018, faz uma defesa contundente a respeito da necessidade de produzirmos mais obras documentais sobre a escravidão do negro no Brasil e, especificamente, no âmbido das produções audiovisuais. Além disso, ressalta a importância de darmos voz aos históriadores negros, que encarnam, pensam e representam a herança pós-abolição.

Assim, a condução narrativa e fílmica não segue, necessariamente, uma linha do tempo histórica e linear, ao invés disso, assistimos à trechos entrecortados das entrevistas dos especialistas sobre as consequências da escravidão no Brasil. Muito mais didática do que uma ordem cronológica de fatos, causas e efeitos da abolição da escravatura, o ritmo e as passagens de uma sequência à outra também confere um sentido democrático de fala, uma escolha de não censura às opiniões, embora a edição tenha deixado claro que uma explicação direta, certeira e serena por parte dos pesquisadores foi o tom escolhido para toda essa colcha de retalhos histórica e audiovisual.

Ressaltamos a cena de entrada do filme, onde o primeiro relato é quase um “puxão de orelha” naquele espectador que apenas repete o que sempre ouviu sobre a escravidão na escola, ou que leu em livros didáticos retrógrados e racistas. Livros estes que, muitas vezes, foram escritos por um grupo de intelectuais oriundos de uma classe média branca e detentora de um lugar de fala do mais forte, do dominador. Na cena, a observação da professora Ana Flávia soa, ao mesmo tempo, afetuosa e zangada, mas essa bronca aparente se transforma em um sopro de palavras positivas, sem ressentimentos explícitos, apenas um apelo para que possamos expandir nossas percepçoes de memória a todos os aspectos de uma vivência.

Em outras palavras o que muitos estudiosos do racismo e da negritude estão dizendo na contemporaneidade é que: pensar no negro, antes de 1888, não é só pensar na escravidão, é pensar em um sujeito, em um ser que vive, ama, chora e morre. Um ser que possue uma cultura ancestral própria, que quer sobreviver e viver com liberdade, embora também possa errar nessa condição de liberdade, pois ser livre representa também um complexo sistema interno de escolhas e renúncias.

A princípio nos parece contraditório que tenhamos que focar na “experiência da liberdade” se temos que refletir a escravidão. Mas ao longo do filme podemos perceber a sutil mensagem do paradoxo. É um convite à reflexão embasada na real condição dos negros, hoje, no Brasil. É um convite a apagar a lousa antiga e reescrever essa história, só que agora, do ponto de vista dos que sofreram com os fatos, dos que carregam essas memórias marcadas na pele. Se seguirmos escutando com atenção todas as falas dos pesquisadores convidados, vamos perceber que há uma ponte constante entre passado e presente, e principalmente, há uma profunda reflexão a respeito da situação de genocídio de jovens negros nas cidades do Brasil, partindo de um ponto de vista sobre a herança escravocrata e racista que, apesar da assinatura da Lei Áurea, nunca foi totalmente extinta. Entendemos desta forma que o filme remete a recorrente metáfora sobre a tecelagem, presente nos textos de Benjamin, “(...) é preciso tecer na trama do presente os fios da tradição que se perderam durante séculos” (Löwe 2005, 122).

Assim seguimos algumas análises de Michael Löwe sobre as teses do Conceito de História de Walter Benjamin, com a qual queremos trabalhar para esmiuçar ainda mais este documentário e construir reflexões ainda mais ricas, para podermos compreender melhor o motivo pelo qual grupos contra o racismo passaram a menosprezar a data de 13 de maio de 1888 como refência histórica para comemoração da luta contra a escravidão. Nos depoimentos dos historiadors, professores e sociólogos convidados para constituir o filme, destaca-se a luta do Movimento Negro no Brasil para transformar a data de 20 de novembro, dia da morte de Zumbi e do extermínio do quilombo dos Palmares, como um dia que comemora a verdadeira consciência da luta negra. Não que Zumbi e seus companheiros de Palmares lutassem pela abolição lá no século XVII, pois eles sequer imaginavam que isso um dia seria possível, mas pela luta encarnada na resistência do quilombo por aproximadamente 80 anos (estíma-se que a comunidade na Serra da Barriga existiu por cerca de 100 anos). Mas é o símbolo da resistência e identidade que realmente importa como referência de uma experiência de liberdade. Desta forma a lembrança e o exemplo de uma figura representativa desta vida livre almejada é o que gritam as vozes que reivindicam um tratamento mais igualitário e digno aos negros no país.

Na tese XV de Benjamin, ele faz alusão à Revolução de 1830 em Paris, citando os tiros do povo revoltado em direção aos relógios das torres da cidade, e desta forma, o “fluxo do tempo é interrompido”, o fluxo da história de opressão. Os revoltosos têm a consciêcia de que o continuum da história pode ser interrompido. Acabar com os relógios da cidade, essas máquinas que controlam e conduzem as vidas dos operários nas fábricas, representou um ato de resistência e forma de exprimir suas insatisfações. Se criarmos um paralelo pra história da escravidão do negro no Brasil e enterdermos que a data da abolição, o 13 de maio, como sendo uma marco da luta negra, foi uma construção dos poderosos, da elite. Sem desmerecer a importância do ato de assinar a lei, as lutas que antecederam este dia e que foram protagonizadas por todos os homens negros e mulheres negras, foram muito mais significativas e carregadas de lembranças de dor e martírios, e portanto, carregadas da verdadeira representação da memória. É por isso que comemorar apenas o 13 de maio como o marco de transição para a liberdade e venerar a princesa Isabel como a redentora, parece incongruente aos olhos da história da resistência negra.

A partir dos estudos de Löwe, quando analisa a tese XV de Benjamin, entendemos melhor esta questão do tempo e da comemoração de datas fatídicas como marcos temporais com os quais nossa memória estabelece vínculos de identidade. Sendo assim levantamos uma pergunta: quem estabelece a data a ser comemorada? É claro que é sempre aquele que está no poder, aquele que está contando a história. Löwe exemplifica a questão com um fato que ocorreu no ano 2000, quando comunidades indíginas se manisfestaram, no dia 22 de abril, durante comemoração do 500º ano de “descoberta do Brasil pelos portugueses”. A comemoração defendendo uma memória do ponto vista do vencedor, pareceu uma afronta à memória ancestral nos indígenas que já viviam em nossas terras muito antes da chegada do invasor portugues, assim os manisfestantes protagonizaram um ato simbólico ao atirarem flechas em direção ao relógio da rede Globo que marcava os dias e as horas da centenária comemoração (Löwe 2005, 126-127).

Portanto, fica claro a todo o momento, a intenção de se reescrever a história da escravidão do negro africano do ponto de vista do próprio povo escravizado. Seguindo o conceito do “salto de tigre” (Benjamin, tese XIV, 1994, 229-230) no qual enfatiza a importância de saltar para fora do discurso estabelecido e tomar as rédias da sua construção de memórias. O que implica em ouvir os vencidos, em sair da sombra, colher no passado e trazer pra o presente, pois se mudarmos o que é lembrado, mudamos também a identidade. Isso também quer dizer que o que se faz no presente pra lembrar o passado, pode mudar a identificação com suas origens.

Em outro momento do filme o professor e historiador Nielson Rosa Bezerra, durante sua entrevista, lembra da luta das mulheres escravas que juntavam dinheiro pra comprar a alforria dos filhos mais novos em detrimento da sua própria liberdade. Nielson, além das profundas pesquisas e mergulho nas fontes originais, é um colaborador do projeto Baquaqua que incentiva a identificação com o verdadeiro espelho da escravidão. Mahommah Gardo Baquaqua foi um africano capturado no reino de Bergoo, no atual Benin, escravizado em sua própria terra, logo traficado para para o Brasil em 1840. Tendo fugido de seus algozes, foi parar nos EUA onde conseguiu sua alforria. Depois de viajar por vários lugares e testemunhar muitos atos de racismo e barbárie, Baquaqua, já no Canadá, decide editar suas memórias. Sua autobiografia é referência de uma história contada pelo vencido, um dos poucos registros que temos marcado com as próprias palavras do próprio escravizado. O que nos faz repetir aqui as palavras de Luis Nicolau Parés ao analisar um outro documentário sobre a escravidão, Passados Presentes (realizado pelo LABHOI /UFF), que diz ser este filme de um “(...) elevado índice militante, com uma aguçada consciência do papel que a representação do passado e a representação da memória têm na política do presente e na luta pelos direitos de cidadania das populações afrodescendentes.” (PARÉ, 2014) . O que também podemos dizer para A Última Abolição.

Esse é o tom dado em todo o documentário, onde vamos ouvir as vozes que ecoam pelos espaços vazios da memória. Esses espaços estão representados nas entrevistas, seja nas inflexões das frases provocativas, seja nas imagens de arquivo que se sobrepoem às falas ou nos cenários escolhidos para acolher os entrevistados e emoldurar a narrativa.

O cenário, a fotografia e o video-grafismo: narrativas paralelas

Os espaços utilizados pra abrigar cada um dos profissionais entrevistados, diz muito sobre a atmosfera que o documentário quer passar. De fato, segue a ideia de uma reconstrução da história que priorize as vozes que foram caladas por tanto tempo. Portanto, vemos os pesquisadores falando de dentro de construções vazias, em ruínas ou cercados de livros em seu próprio local de trabalho. Os amplos espaços, escolhidos por alguns, nos remetem às lacunas da história que precisam ser preenchidas, pois sempre há novos depoimentos ou documentos descobertos, sejam eles textuais ou iconográficos. No entanto esses vazios também podem significar a necessidade de preenchermos com as vozes dos silenciados. Assim como as ruínas de uma edificação, cenário utilizado na primeira entrevista com a professora Ana Flávia Magalhães, o espaço reforça a ideia de participação do espectador nas reflexões provocadas pela professora. Os restos das paredes fazem alusão aos vestígios que o passado quase sempre nos presenteia. Sugere uma metáfora de contruções de novos saberes e novos entendimentos do que foi a escravidão e as experiências surgidas a partir do momento histórico da abolição.

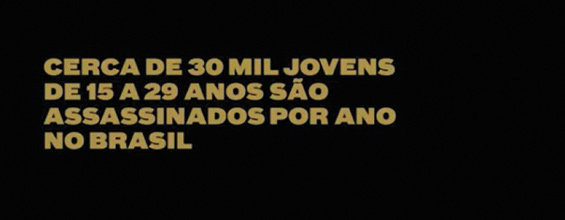

Na intenção de reforçar a informação dada pela história, pelo conhecimento, o recurso escolhido foi alternar a iconografia que ilustra a pesquisa às palavras como imagens em letras com caixa alta e sem serifa. O estilo de reforçar a informação que está sendo passada através das vozes dos historiadores, com as letras que vão sendo mostradas em movimentos videográficos atraentes e estimulantes também foi muito usado em um filme que trata sobre o racismo estrutural nos EUA, um documentário chamado A 13ª Emenda. Nos dois documentários percebemos a técnica em dar ênfase ao que está sendo dito com a repetição de frases chaves, ora retirados de jornais ou documentos, ora aparecendo como cartazes pulsantes que estabelecem a passagem entre uma cena e outra do filme. Podemos dizer que a letra, aqui, é não só uma imagem mas também um personagem atuante, sagaz e convincente.

Imagem1 – Uma das inúmeras informações que são enfatizadas com os textos em tela cheia.

A Última Abolição traz a tona, também, a discussão a respeito do genocídio dos jovens negros no Brasil atual, e isso está na fala de quase todos os entrevistados. A costura de fatos do passado com notícias recentes dos jornais também reforçam o argumento de que nossa sociedade brasileira vive os resquícios da escravidão e que a democracia racial é uma falácia. Nossa herança é de uma história e de um pensamento escravistas, e o que os dois filmes tentam passar, tanto a 13ª Emenda nos EUA quanto A Última Abolição no Brasil, é de que precisamos mudar o modo como vemos o passado e olhar para o presente com olhos críticos.

Não fica só aí a comparação com o documentário estadunidense, visto que os cenários, cheios de um vazio desconcertante por trás dos depoentes, também se assemelham em termos de elementos e texturas. Assim como no espaço onde a pesquisadora Sueli Carneiro fala sobre o papel da mulher na luta pela abolição. Vemos em plano de fundo uma parede de tijolos em um possível galpão, talvez em um porto reformado, também em a 13ª Emenda, muitos cenários de paredes de tijolos, grades, vidros e estruturas que parecem fazer parte de fábricas e galpões com amplos espaços restaurados e vazios.

A 13ª Emenda é um filme que trata, mais especificamente, sobre a política de encarceramento e criminalização do negro nos Estados Unidos. Uma das professoras entrevistadas, Baz Dreisinger, autora do livro Incarceration Nations, fala sobre o papel da imprensa na construção negativa da imagem do homem negro perante uma sociedade que passa a acreditar nas palavras pejorativas construindo o modo como o racismo se estabelece, como se fosse uma parede de tijolos sendo levantada entre um ser humano e outro. Cada palavra é um tijolinho a mais para o racismo estruturante que vai sendo moldado e ensinado.

Para ilustrar a costura dos fatos históricos, A Última Abolição também se inspira no recurso que o documentário estadunidense seguiu, ao utilizar fotografias do século XIX alternadas com outras do século XX, cria-se um amálgama de épocas e de representações diferenciadas do negro e da escravidão. No nosso filme brasileiro o recurso de recortes e colagens sobre fotografias e aquarelas do século XIX colabora para uma compreensão maior sobre o que está sendo dito e cria um estímulo didático costurando os fatos históricos apresentados. As ilustrações de Debret dialogam com fotos de diferentes épocas. Porém, a força da imagem de arquivo se esvanesse para dar lugar a uma dinâmica provocada pelas interferências de cor e de animação. Fotografias de negros escravizados, do século XIX, eram imagens comumente produzidas por estrangeiros, como Alberto Henschel e Augusto Stahl. A maioria dos retratos é de negros cativos ou libertos e que não estão identificados nos documentos fotográficos, sendo retratados para servir de registro de “tipos negros”, o que quer dizer que os negros eram uma curiosidade para estrangeiros, um estudo de raças. Poucos são os retratos de negros do século XIX que verdadeiramente dignificam o sujeito negro e embora tenham existido alguns fotógrafos negros na época, há poucos documentos disponíveis.

O que encontramos neste documentário são as imagens já de domínio público e que representam a visão elitista e escravocrata da época. Um olhar de fora, um olhar curioso e que reforça a distância entre a vida da família negra e da família branca. Até em Marc Ferrez, muito presente nas colagens aqui apresentadas, e o mais conhecido dos fotógrafos da escravidão, percebemos um distanciamento entre o fotógrafo e o sujeito fotografado. Uma notória visão que fortalece a posição do negro como escravo e do “senhor” como seu proprietário. De certa forma, estas imagens apagam o sujeito negro e reafirmam a condição da elite branca como a detentora dos documentos e registros da época.

Burilamos nossa capacidade de perceber as formas de representação das imagens escolhidas pra servirem de ilustrações no filme e não de criticar negativamente as escolhas, mesmo porque, ainda não temos em arquivos públicos, fotografias suficientemente capazes de retratar de fato a escravidão, por isso foi necessário ficar com estas representações já consagradas. Por isso é que vamos analisar com carinho as imagens que ilustram o documentário em questão.

Seguindo uma teoria proposta pelo escultor e historiador de arte Adolf Hildebrand (apud Aumont, 2004, 109), podemos ver tanto nas aquarelas de Debret quanto nos retratos dos escravos em colheitas de café de Ferrez, o que ele chamou de “pólo óptico” ou “modo distante” (Fernbild) e que se opõe ao “pólo háptico”. No modo de ver chamado de “pólo óptico”, há um distanciamento tanto do construtor da imagem para com o retratado quanto do observador desta mesma imagem para o sujeito retratado. Isso quer dizer que há também uma distância psíquica, como bem enfatiza Aumont. O resultado disso, é uma visão friamente construída dentro das regras de composição em arte, sem que possamos saber qual seria o olhar daquele que foi o protagonista na imagem, o sujeito retratado. Nos levando o autor à refletir sobre o que é analogia e o que é realismo (Aumont, 2004, 207).

Os trabalhadores negros escravizados, posando em um terreiro de café para a fotografia que Marc Ferrez preparou em 1882 (Ermakoff, 2004, 48-49) é uma visão realista? Ora, se temos até hoje esse registro real, ele é visto como a realidade e portanto não questionamos. O que de fato estariam pensando aquelas pessoas retratadas no terreiro? Não podemos esquecer que fotografias espontâneas não eram tecnicamente possíveis no século XIX e, por isso, todas as imagens de Marc Ferrez são montadas e conduzidas com base em composições pensadas. As pessoas precisavam posar e ficar na pose em torno de 15 minutos pra que a luz pudesse ser apreendida. Portanto, não acreditamos que se pode falar em retrato fiel da escravidão na coleção de Marc Ferrez.

Assim, ao analisarmos uma imagem documental, devemos contextualizar tecnicamente sua produção e inserir na história o conjunto de obras do autor da imagem. Sobre a fotografia e os vários caminhos para sua interpretação nos diz Kossoy que:

A fotografia não está enclausurada à condição de registro iconográfico, isento dos cenários, personagens e fatos das mais diversas naturezas que configuram os infinitos assuntos a circundar os fotógrafos, onde quer que se movimentem. Há um olhar e uma elaboração estética na construção da imagem fotográfica. A imaginação criadora é a alma dessa forma de expressão; a imagem não pode ser entendida apenas como registro mecânico da realidade dita factual. A deformação intencional dos assuntos através das possibilidades de efeitos ópticos e químicos, assim como a abstração, montagem e alteração visual da ordem natural das coisas, a criação enfim de novas realidades têm sido exploradas constantemente pelos fotógrafos. Neste sentido, o assunto teatralmente construído segundo uma proposta dramática, psicológica, surrealista, romântica, política, caricaturesca etc., embora fruto do imaginário do autor, não deixa de ser um visível fotográfico captado de uma realidade imaginada. Seu respectivo registro visual documenta a atividade criativa do autor, além de ser, em si mesmo, uma manifestação de arte.

A percepção dessa ambígua condição da fotografia é fundamental para a análise e estudo. (Kossoy, 2001, 49).

Pelo fato de termos tantas formas de analisar e estudar as fotografias de arquivo, é que defendemos as desconstruções e diálogos entre imagens produzidos pela equipe de videografismo do filme A Última Abolição. De fato, sempre é um desafio muito grande na produção de um documentário, a utilização de imagens “realistas”. Já que esbarramos, diversas vezes, na dicotomia entre o que é realismo e o que é uma analogia. As fotografias da escravidão arquivadas oficialmente pra fazerem parte de um bloco coeso e coerente, são em sua maioria, aquelas que reforçam o olhar no branco sobre essa experiência histórica de escravização do negro africano.

Em uma pesquisa recente sobre o papel do registro fotográfico para o entendimento da história da humanidade, a pesquisadora israelense Ariella Azoulay questiona as práticas de registros de muitas campanhas imperiais. “Explicar a fotografia com base na narrativa de seus promotores é como registrar a violência imperial nos termos daqueles que a exerceram, (...)” (Azoulay, revista ZUM n. 17, 2019, 118).

De fato, não temos imagens fotográficas produzidas de dentro das senzalas ou do interior dos tantos Quilombos surgidos no século XIX, nem dos terreiros de práticas religiosas nas fazendas de café, nem das cenas de afetos ou de maltratos aos negros cativos e libertos. Não temos imagens produzidas por aqueles que foram subjugados, mas isso não quer dizer que nada disso aconteceu.

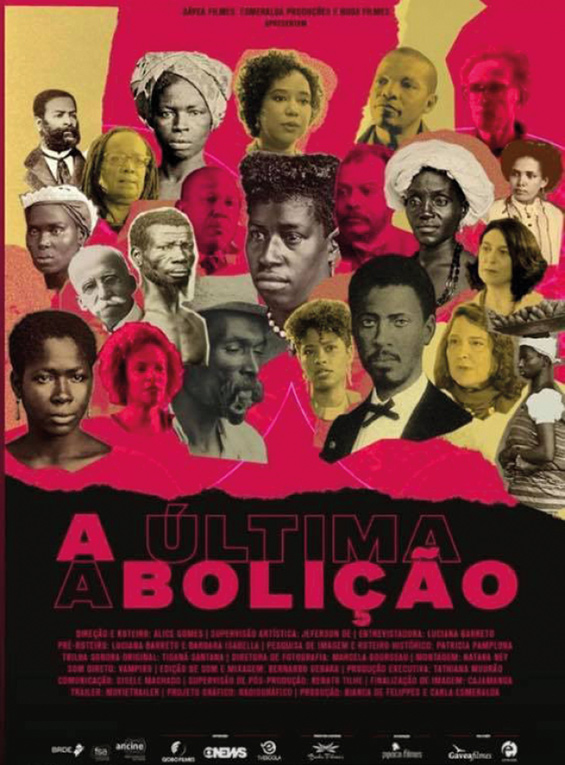

Assim, pra focarmos mais na analise propriamente da narrativa estética que o documentário de Alice Gomes nos propõe, talvez possamos resumir bem a identidade visual do filme nos cartazes de chamada, veiculados pela mídia.

Imagem 2 – Um dos cartazes do filme veiculado na mídia.

Nesta composição podemos entender bem a intenção de combinar em um mesmo espaço, passado e presente, retratos de desconhecidos e retratos de abolicionistas renomados, como Luis Gama, André Rebouças e José do Patrocínio, entremeados com as imagens dos historiadores que emprestaram suas vozes ao filme pra falar em nome dos antepassados e de todos os descendentes anônimos. Vemos que o tratamento gráfico para os rostos atuais foi diferenciado, buscando uma viragem para o vermelho ou para o amarelo. A foto maior, ao centro, é apenas simbólica, pois é o retrato da coleção de Albert Henschel, registrado no Leibnitz Intitut como “retrato”, 1870. Não se sabe quem foi esta mulher, apenas que viveu em 1870, e era uma negra no Brasil.

Em outro cartaz, vemos estampados os retratos fotográficos apenas dos três importantes abolicionistas negros do periodo em torno na abolição, já citados acima. Uma forma de se apresentar resumidamente os principais textos sobre os quais se basearam as vozes narrativas do filme.

A importância das letras como imagem também fica claro no cartaz. Há um jogo de out-line e preenchimento total das letras. A letra ‘A’ de abolição e ‘última’ do título tornam-se vazadas (out-line), enfatizando a invisibilidade da condição e da história real da escravidão. Para completar o ‘A’ de abolição preenche-se a letra conduzindo nosso olhar pra leitura completa da palavra. As letras em caixa alta dão o ar de grito e são preenchidas de vermelho fazendo alusão ao sangue derramado.

Toda a estética e recurso audiovisual desde documentário possue uma intenção didática e instiga o espectador a fazer suas próprias conexões ainda que sempre questionando sua própria bagagem de informações. Por isso torna-se um filme instrutivo, não porque oferece respostas prontas e conclusões fechadas, e sim porque levanta questões apresentando outros olhares, mostrando o ponto de vista periférico, não oficial, e além disso, bastante plural. Sem ser simples ou reducionista, apresenta uma forma de articulação, com recortes de imagens se entrelaçando às vozes dos entrevistados, que atiçam a curiosidade de quem está assistindo.

Nesta linha de conexões entre passado e presente, agumas imagens nos chocam e trazem a tona a lembrança de um fato que foi registrado nos jornais nos anos 1980, no qual policiais levam presos homens negros amarrados pelas mãos e pescoço e enfileirados da mesma forma como eram levados os negros escravizados em África, feito bichos.

Imagem 3 – Sttil do documentário com imagem do repórter fotográfico Luiz Mourier.

Esta fotografia, intitulada por Mourier de “Todos Negros”, foi feita no Rio de Janeiro durante uma blitz na estrada Grajaú-Jacarepaguá. Foi amplamente divulgada na época e até utilizada em um cartaz durante 1988 quando houve a “Marcha contra a farsa da abolição”, na qual grupos que lutam contra o racismo começaram a reivindicar o dia 20 de novembro como data simbólica para “o dia da consciência negra”. A discussão sobre a falsa democracia racial continua até hoje, 2020, quando ainda são registrados altas taxas de encarceramento e de assassinatos de jovens negros no país. Com a imagem nos remetemos imediatamente às cenas da escravidão, algumas representadas em ilustrações no século XIX e outras registradas por fotógrafos desconhecidos. Chamado de libambo, palavra quimbundo do grupo de idiomas banto, seu significado original é a corrente de ferro que amarrava os condenados, uns aos outros pelo pescoço, mas também quer dizer agrupamento de pessoas, com o tempo, passou a representar a prática de enfileirar escravizados e amarrá-los pelas mãos ou pescoço.

Imagem 4 – Escravizados antes do embarque em África. Fotógrafo não identificado. Reproduzido do livro de ERMAKOFF, 2004, 21.

Imagem 5 – O libambo. Imagem do acervo iconográfico Granger Historical Picture. Alamy. Reproduzido do livro de Gomes, 2019.

As representações do corpo negro em registros históricos vem permeado de imagens da submissão e da servidão humilhante da escravidão. O que os recentes estudos propoem são, também, entender as identificações do corpo negro na sociedade como um corpo também representativo de uma experiência de liberdade. Como diz Jaqueline Conceição, somando esforços de conscientização e, mesmo não fazendo parte da equipe de entrevistados de A Última Abolição, parece completar em sua fala o que o documentário intenta afirmar.

Os estudos recentes têm apontado (...), que as pessoas negras produzem experiência a partir dos seus próprios referenciais e não só a partir dos referenciais trazidos e marcados pela escravidão. (Conceição, 2020, youtube).

O som de raíz africana

A água do mundo

É um olho triste por calar

A água do mundo é não lembrar

A dona do mundo faz

Do alcance o seu dizer

Ter água no corpo é merecer.

(Tiganá Santana)

O poema acima não é citado no documentário e sim faz parte da produção artística deste poeta e músico chamado Tiaganá Santana. Baiano e estudioso de música e de línguas africanas. Ele foi convidado pela diretora Alice Gomes para compor a trilha sonora completa de A Última Abolição. A escolha não poderia ter sido mais feliz, pois Tiganá encorpora as falas e o conteúdo das narrativas históricas criando uma simbiose entre imagens, assunto e som. Possivelmente toda obra foi composta com instrumentos basicamente de matriz africana como atabaque, afoxé, agogô e berimbau. Os sons nos remete aos terreiros de umbanda e transita entre a suavidade da corda do berimbau, em momentos nas quais as histórias contadas exaltam a memória ancestral e afirmação da negritude, e o forte e ritmado atabaque nos trechos em que as informações nos apresentam a violência do passado refletida no presente.

Não foram usadas músicas já prontas ou conhecidas, nem músicas letradas que concorreriam com os depoimentos. Tampouco foram usadas músicas que apenas comporiam um ambiente de fundo para as imagens. A trilha aqui pensada, é como uma trilha mesmo por entre as estradas da história. Uma trilha que usa instrumentos de abertura de caminhos, limpando os espaços, preparando a chegada da palavra ou da imagem. O som se transforma em mais um contador de história, é um professor que se mostra presente nos momentos certos e se cala assertivamente quando deve. Nos sentimos descobrindo os caminhos junto com o atabaque que acelera o ritmo a medida que nossos passos adentram a mata. A ligação com a África fica evidente ao longo de toda a trilha sonora. Portanto o som de A Última Abolição abriga o som doce em harmonia com a sabedoria e afetuosidade do tom nas vozes dos professores entrevistados e também, incorpora o ritmo acelerado dos recursos gráficos com a forte e contagiante batida dos tambores.

Conclusão

Ao contrário de uma representação uníssona de vozes negras, o documentário pretende mostras diferentes interpretações para os documentos encontrados nos últimos anos e para as reflexões elucidativas que começam a polular pelos meios acadêmicos. As discordâncias entre esses pensadores dão um colorido provocativo e convoca o espectador a unir-se nessa busca pelas histórias não ouvidas. Ao final dessa aula esclarecedora, com as entrevistas muito bem conduzidas pela jornalista Luciana Barreto, espera-se que o público se conscientize da importância de conhecermos o passado pra não deixarmos que se repita as mesmas atrocidades no presente.

Bibliografia

Aumont, Jacques. 2004. A Imagem, São Paulo: Papirus editora.

Baquaqua, Mahommah Gardo. 2017. Biografia de Baquaqua, São Paulo: Editora Uirapuru.

Benjamin, Walter. 1994. Obras escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política, São Paulo: Editora brasiliense.

Ermakoff, George. 2004. O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX, Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial.

Gomes, Laurentino. 2019. Escravidão. Vol. 1, Rio de Janeiro: Globolivros.

Kossoy, Boris. 2001. Fotografia & História, São Paulo: Ateliê Editorial.

Löwe, Michel. 2005. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”, São Paulo: Boitempo Editorial.

Artigo em revista

Azoulay, Ariella. 2019. “Desaprendendo momentos decisivos” in Revista ZUM n° 17. IMS: 116-137.

Artigo eletrônico

Parés, Luis Nicolau. 2014. Escravidão, pós-Abolição e a política da memória. https://www.researchgate.net/publication/274357295_Escravidao_pos-Abolicao_e_a_politica_da_memoria - Acesso em 05 de abril 2020

Videografia

Origem e ressignificações do corpo negro. 2020. De Jaqueline Conceição. Brasil: Casa do Saber (youtube). https://www.youtube.com/watch?v=rniXzh4b_-4 . Acesso em 15 de abril de 2020.

Filmografia

A 13ª Emenda. 2016. De Ava DuVernay. Estados Unidos: Netflix.

Passados Presentes. 2007. Documentário de Hebe Mattos e Martha Abreu. Brasil: LABHOI/UFF.